“还好,我活到了今天,就像渡过一条危难四伏、布满急流险滩的大江,最终能够站到彼岸上,应该也是个奇迹。”

上世纪80年代初的冯骥才。

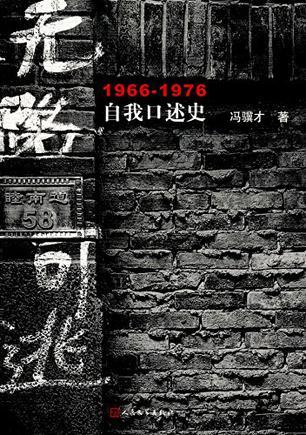

“如果一个人要写他半个世纪前的生活,你一定认为那生活已经像历史一样遥远与模糊,多半已经看不清了。不不不,你肯定没有那样的经历。那经历一直像‘昨天’那样紧随着我,甩也甩不掉。”作家冯骥才在《无路可逃》的序言中这样说道。

《无路可逃》是冯骥才回望五十年(1966-2015)系列作品的第一本,这一册的时间范畴是文化大革命的十年间(1966-1976),跟在其后的是《凌汛》(1977-1979)——“没有这冰封般无路可逃的绝境,就没有后来排山倒海般的凌汛”,他说——以及《激流中》(1979-1989)、《搁浅》(1989-1994)与《漩涡》(1995-2015)。冯骥才希望,“五本书连起来是我五十年精神的历史。”

目前这五本书中的《无路可逃》与《凌汛》已经出版,2017年第5期《收获》刊登了第三部《激流中》的全文。这样一来,冯骥才已完成了从1966到1989年这之间23年的自述,跨越半个世纪的记述任务已完成近一半。在某种意义上,这用文字铸成的23年已然见证了一段完整的时代。

在这个时代刚开始时,二十五岁的冯骥才经历了抄家陷害,差点儿“发疯”,他茫然无措地迁居,仓促地与女友结婚,为自己工作的书画社找到了印袖章的活计。在这个时代行将结束之时,冯骥才去中国美术馆看了一个“荒诞”的当代艺术展览回来,感觉到时代离开了自己。

“我觉得自己抓不住生活了,”他写道,“我无法像昨天那样深知正在激变的生活与社会。同时,我好像也找不到我的读者了,读者总是一代换了一代,是我抛下他们,还是他们抛下了我?我还是他们心灵的知音吗?我还与他们拥有共同的审美吗?虽然文学还在继续,我还在写,但是生活将要发生的一定有别于昨天。我感觉脚下的路变得模糊了,原先那条文学大河突然在一片陌生的原野上漫漶开来。”

这二十余年里,冯骥才的个人生活与创作屡次绝处逢生,中国文坛也经历了一个破冰而出、变化发展的时期。从“无路可走”到“冰河开口”,再到“激流前进”,冯骥才参与过其中并最终站到了彼岸,“还好,我活到了今天,就像渡过一条危难四伏、布满急流险滩的大江,最终能够站到彼岸上,应该也是个奇迹。”

冯骥才的自述开始于1966年的夏天。那时,对政治不甚敏感的他感到“硝烟”逐渐弥漫:报纸变成了战场,报章的言辞激烈,批评之词要把人打得“人仰马翻”。有天他骑车上街,经过天津三十四中学时,突然遇到一队穿绿衣、戴红袖章的红卫兵。“你是资产阶级大背头吗?”红卫兵冲他喝问,跟着一拥而上,用各种家用剪子、理发剪子咔嚓咔嚓在他头上一通乱剪。接着,他的家被抄了。

他慌乱地赶回家,可家哪儿还是家?耳边一句“狗崽子回来了”,眼前已是一片狼藉。“地面上全是衣服、碎瓷器、撕开的书、破玻璃板和歪歪扭扭的盆盆罐罐。所有柜子和箱子不是被打开,而是被刀斧劈开的,书桌的一角硬被斧头砍去,被打散的吊灯垂在屋顶中央,上边挂着母亲的一条长筒丝袜……”他看到了母亲的背影,那头发被绞得男人一样短,他叫声母亲,她回过头来,“整张脸被一种治外伤用的紫药水胡乱涂抹”,“眼睛在这刺目的紫色中瞪得圆圆的,黑眼珠奇亮,眼白奇白”。目睹这惊悚场面,冯骥才大叫一声,“脑袋一蒙就不清楚了”。幸而随后感觉被“拴在身上的牛筋拉了一下”,才清醒了过来。他听到红卫兵对他喊:“干什么?装疯吗?”他并不曾装疯,那时是真的疯了过去。事后,他将这种猛然苏醒的感觉形容为“死后还阳”。

家抄了,书也都烧了。冯骥才日后的妻子、当时的女友顾同昭过来找他,只隔着窗子悄悄说了一句“葛朗台死了”,意思是巴尔扎克的《欧也妮·葛朗台》烧掉了。冯骥才将很多书存于女友家里,因此顾家有许多世界名著,像《简·爱》《战争与和平》《十日谈》等等。这些书一本本烧并不容易,红卫兵就叫顾家全家人把书呈扇状打开,二十五本一排,烧了整整一个上午。

顾同昭来找他,是希望他能尽快知道烧书的事。“她知道这些书在我心里的分量,但她不知道此刻世界上一切东西在我心里都无足轻重了,只有看到她才神定心安。”冯骥才回忆道。经历一番混乱、不安、惊悚的抄家和烧书之后,他们结婚了。“她需要保护,需要力量,”在抄家之前,他们从未想过成家之事。

他们悄悄地结婚,像“做地下工作一样”。只是当他们踏上这艘婚姻之船后,才发现生活状况的“单薄与无助”。冯骥才与顾同昭夫妇二人同属一个工作单位,在书画社从事古画临摹。文革来了,古画成了“四旧”,书画社所有的画、临本和范本全堆在街上烧了。临摹古画也被废止了,结婚后两个人工资加起来七元两角五分。“单位二十二人全部都站在经济的谷底,像一群无奈地站在干涸的河床上的禽鸟,”冯骥才写道。

事已至此,人得随时寻找自救的时机。冯骥才注意到街上人们佩戴的红袖章,突然想到可以帮人印袖章上的字样,于是被废止业务的书画社就改行做了丝印作坊。随着红卫兵门派越来越多,袖章的名号也越来越多,比如“风雷激”、“云水怒”、“从头越”等等各门各派。书画社保持“中立”,不管谁来,一概承接。

袖章生意做得不错,冯骥才却差点被打成“当权派”。“我怎么是当权派?”冯骥才四处打听“当权派”的标准,却茫然无措。后来听说北京天安门专门有干部处理这个问题,他便和妻子乘火车赶去北京。到了天安门广场,找到了“华北地区联络处”的临时办事帐篷。慌乱之下,冯骥才把事先准备好的话全忘了,最后只能问干部一句,“我到底算不算当权派?”干部说:“你算不算当权派应该是本单位革命群众所了算。”从干部的帐篷里出来,他心凉透底。

如果熬不过去,黑夜就是永久的。“你说,将来我们这代人死了,后代人能知道我们的处境吗?我们的痛苦、绝望、无奈,我们心里真实的想法,他们会从哪里知道呢?”他的朋友、中学教师刘奇膺在一个雪夜上门来找他,瞪着布满血丝的眼睛问道。“只有文学。”冯骥才忽然明白了。“我感觉只要笔一动,一大堆命运千奇百怪的人物就会拥上来。他们不需要我去着力地刻画,他们是这个怪诞时代的烈火烧造出来的。”他从妻子家里的二姨——一个陷入婚姻骗局,又饱受文革摧残的女人开始写起,发现自己从没写过小说,却毫不吃力。他的文学观也形成了:“我第一次感受到的文学写作,是一种情感的宣泄与直述心臆,没有任何约束与顾忌,也没有任何功利,它无法发表,当然也就没有读者……”

但是他的写作必须是地下的。他小心翼翼地把写在小纸块上,藏在墙缝里、地砖里、煤堆后面,后来还是觉得不安,就不断地取出来再藏。后来他还想到一个绝招,将原稿毁灭,先把最重要的内容用最小的字体缩写在薄纸上,再把薄纸层层叠起,卷成卷儿,裹上油纸、细线捆好;他拔掉自行车的车鞍,把纸卷儿一个个地塞在自行车的车管里。可是这样一来,他最害怕的就是丢车了。幸好,冯骥才有着自己的“政治智慧”与“政治运气”,才得以一次次化险为夷。

1976年,地震来了,他的家又毁了。这十年,始于无家可归,终于无家可归。

在“文革”里依靠印红袖章为生的日子里,冯骥才已经开始了地下写作。地震摧毁了他的家,他从废墟里挖出写了两年多的《拳海》书稿,寄给了人民文学出版社。幸运而意外的是,冯骥才很快就接到了人民文学出版社总编辑韦君宜的邀请,从事“借调式写作”。

除了修改他和李定兴合著的《义和团》稿件,冯骥才有许多时间用来结识其他作家,跟天南海北的作家热闹地聊天、抽烟、喝茶,也亲眼目睹了许多作家的稿件实在修改不出,只能打道回府的凄凉下场——改稿改不出来,并非作家水平有限,而是时政风云莫测。“正面人物今天是造反派,反面人物是走资派,明天政治风云突变,反面人物变造反派,正面人物换成老干部。”这些作家里有一位整天愁眉苦脸,脸色愈发暗淡,烟也愈发地凶,最终死在了铁岭。“文学也能害死一个人,这算什么文学?”冯骥才问道。

在这段时间,文化界酝酿着重大变动。其中之一,便是“文革”时烧掉的经典著作又回来了。等到发售的那一天,冯骥才和宿舍楼里的几个作家,“把抽烟的钱都从口袋里掏出来”,跑到东四北大街和朝内大街相交路口的哪家新华书店去买书。书店九点开业,早上八点的时候,门口已经排了一百多人的长龙。

也正在这个阶段,在人文社修改许久的《义和拳》终于要出版了。更令人艳羡的是,他们拿到了人文社恢复稿费制度后的“第一笔稿费”,实在是一笔“巨款”——三千三百元。在去隆福寺的中国银行领钱时,冯骥才看到,“柜台里的银行办事员们——胳膊上大都套着套袖——站起来看我,好像遇到一个幸运的怪物。”

1978年,刘心武的小说《班主任》发表了,故事以中学生的生活风波为引子,提出人性与温情如何复苏的问题。这篇小说带来了极大的社会震动,后被称为“伤痕文学”的代表作,也让冯骥才当时所在的人文社“后楼像遭到地震一样”。 冯骥才想起了自己地下写作时期存下的“残稿”,翻箱倒柜却再也没找到,于是动笔重写,写出了一篇名为《创伤》的小说。此时卢新华的《伤痕》已经发表,冯骥才这篇的题材与标题都有类似之处,便更名为了《铺花的歧路》。

就是这篇小说,惹出了不少事端。 冯骥才甚至听说了自己“倒霉了”、被定为“反革命”之类的传言。十一届三中全会之后,冯骥才与《冬》的作者孙颙、《生活的路》的作者竹林三人共同参加了人文社举办的中长篇小说作者座谈会,参会的作家还有茅盾、王蒙、陆文夫、谌容等人。韦君宜请冯骥才上台讲述了《铺花的歧路》的内容、人物与构思。这篇小说当时还未发表,在场诸位对其内容原委并不清楚。听完冯骥才和孙颙、竹林的发言,茅盾的评价是“三篇小说都写得好”,还对冯骥才的《铺花的歧路》结尾提出了修改意见,冯骥才感觉“坚硬的冰面在头顶上裂开”。座谈会之后,《铺花的歧路》在《收获》上发表,同期出版的还有从维熙的《大墙下的红玉兰》和张抗抗的《爱的权利》。在此之后,更多的“伤痕小说”汇入了文革后的文学洪流。“自由从来不是别人的恩赐,而是自己的奋争。”回忆文坛乍暖还寒的“凌汛”时期,冯骥才说。

写毕《铺花的歧路》,冯骥才收到了来自全国各地的无数信件——有的人很穷,信封是自己用纸糊的;有的读者不知道他的地址,信封上只写着“天津冯骥才 收”。冯骥才愈发感受到文学之责任重大,愈加勤奋地写作、抽烟,不知另一场劫难正悄然来临。

1979年的一个冬夜,他突然觉得对所有东西都没有感觉了,“好像机器停摆了”,如此反复多次,最后出现了心慌疼痛、额前流汗的征兆。去看医生,得知是因精神高度紧张加上抽烟过多,他患上了心脏神经官能症和植物性神经功能紊乱。好不容易等来了“凌汛”,却又生病了,这令他心灰意冷,“我想这可能是一种宿命,一生叫厄运压着。别人受苦时,我也受苦;别人好了,我却要换一种苦来受。”随后,他只好搁笔调养。

随后几年,处于对病情隐忧之中的冯骥才,进行了各种创作短篇小说的试验,写出了诸如《老夫老妻》《逛娘娘宫》等作品,却没有受到文坛的关注。因为时代变了。

“随着作协的恢复,准官方的作协在文坛上的权威渐渐显示出来,”冯骥才说,按照此时的风向,他也应该加入改革文学之中,就像蒋子龙的《乔厂长上任记》那样。可是他对此存有疑问:“文学因个人而存在。每个人都有自己的文学理想和审美追求……还有什么禁锢吗?或者禁锢着文学的本身吗?”1982年的春天,冯骥才与作家李陀谈到了一个话题,说的是在所有禁区都被突破之后,还有一个禁区,那就是形式的禁区——如果文学一直被僵化的“现实主义”死死捆住,那么就需要解放形式。

以此为题,冯骥才写了一篇题为“中国文学需要现代派”的文章。同年9月,冯骥才的这篇文章同李陀、刘心武讨论“现代主义”的文章一起发表在了《上海文学》上,引起了作协的重视。作协刊物《文艺报》组织了一场关于现代主义与现代派的“研讨会”,邀请了王蒙、从维熙等作家。“听说大冯他们倒霉了。”从维熙在会议上捅破了窗户纸,叫在场者哭笑不得。王蒙刚要发言,麦克风坏了,换了一个进口的,他机智地说:“还是来点新东西好。”众人会意。

在这之后,冯骥才回忆说,“一道挡住文学前进的铜墙铁壁就这样推开了”。1983-1984年间,一些作家的面貌逐渐清晰起来,比如陆文夫写了《美食家》、邓友梅写了《烟壶》、张贤亮写了《绿化树》。冯骥才也在寻找属于自己的“现代小说”——一种西方现代派之外的现代小说,或者说深植于家乡天津的小说,“市井的传奇、民间的段子,聊斋和《西游记》荒诞的笔法、博尔赫斯和马尔克斯的魔幻、武侠小说和章回小说的招数,由我信手拈来。”冯骥才要写“四不像”、“大杂烩”的现代小说,这就是后来的《怪世奇谈》系列:《神鞭》《三寸金莲》和《阴阳八卦》。

尤其值得一提的是《三寸金莲》。这部小说以女人缠足为题材,以压抑密不透风的笔触,引来了读者“恶心、变态”的评价,也有人直言作者就是“莲癖”。而对冯骥才来说,正是《三村金莲》让他找到了自己小说的“命门”:就像《聊斋》和《西游记》一样,我们应该在自己民族文学的传统中寻找现代与中国式荒诞,而并非模仿西方的纯然荒诞,“想象可以肆无忌惮,但生活血肉必须是真材实料,必须合乎人情事理”。

与《怪世奇谈》 同时进行的还有一个大型口述写作计划,即记录普通人“十年动乱”生活故事的《一百个人的十年》。那时的中国基本还没有口述史写作,冯骥才也是受到了美国作家斯特兹·特克尔(Studs Terkel)《美国梦寻》的启发。进入八十年代末,冯骥才发现,他的写作走向了自我,“我不关心文坛了,文坛也不像八十年代中期那么纯粹了”。

一个时代结束了。1988年,他去中国美术馆参加首届中国现代艺术展开幕式,看了一圈“荒诞不经”的展览。之后返回天津家中,已是年夜饭的时间,在饭桌上他对妻子说:“我觉得一切都在变了。”在另外一篇名为《一个时代结束了》的文章里,他的想法写得更加明白:“新时期文学这个概念在我们心中愈来愈淡薄。那个曾经惊涛骇浪的文学大潮,那景象、劲势、气概、精髓,都已经无影无踪,魂儿都没了,连这种感觉也找不到了。何必硬说后新时期,应当明白地说,这一时代结束了,化为一种凝固的、定形的、该盖棺论定的历史形态了。”

文章参考:《无路可逃》(冯骥才 著,人民文学出版社2016年8月版) 、 《凌汛》(冯骥才著,人民文学出版社2014年1月版)以及 《激流中》(《收获》2017年第5期)。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】