侯莹的新作品《色线》即将在上海首演,在此之前,她想对观众说,“艺术家是和时代是相关的,他/她的感受也来源于这个时代。”

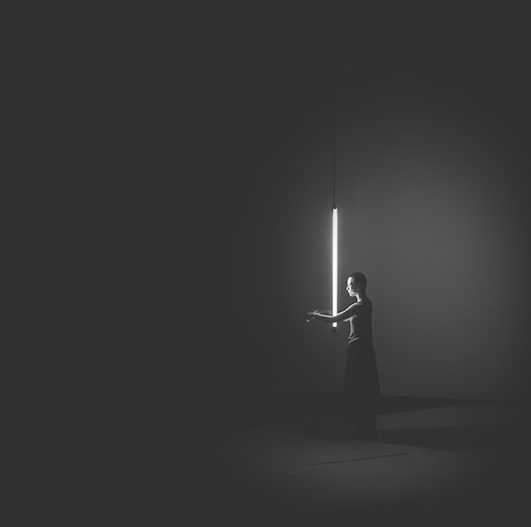

舞蹈家侯莹。

从23岁起,侯莹与现代舞的缘分开始了。此前,她在吉林艺术学院学了七年民族舞,毕业后在北京武警文工团做舞蹈演员,已是一位职业舞者。在旁人看来,民间舞、武术和芭蕾等等传统训练,对于舞者来说或许已经足够,可是1994年,在观看了广东现代舞团(原名广东实验现代舞团)的现代舞《神话中国》之后,她决定抛弃过去的舞蹈和成就,南下广州,追求新的方向。

进团不久,侯莹就凭借处女作《夜叉》获得了白俄罗斯现代舞创作金奖,可她心里一直怀疑自己的创作,也“怀疑一代人做的现代舞”。2001年,在亚洲文化基金的支持下,她赴美留学,随后加入了美籍华人编舞家沈伟的舞蹈团,与其合作并出演了《春之祭》《声希》及《天梯》等作品。在纽约的八年时间里,侯莹连续四年站上美国林肯中心的舞台,三次登上《纽约时报》,并被《纽约时报》评选为“2004年年度最卓越舞者”。在与沈伟一起受邀为2008年北京奥运会开幕式“画卷篇”编创舞蹈之后,她将舞蹈创作重心移到了北京。虽然中国现代舞发展比纽约晚了一百年,“但在纽约你是在万众花丛中添了一朵花,回到中国,可能就是在沙漠中开出一朵花,”侯莹说。

2011年,她在国内成立了侯莹舞蹈剧场,创作并演出了《涂图》《冉》《介》《意外》等舞台艺术作品,并与成都方所、单向空间、宁波美术馆等合作演出空间艺术作品。这一系列创作在国内外好评如潮,俄罗斯文化部称她为“中国的皮娜·鲍什”,《新京报》则在报道中将她比作“舞蹈界的卡夫卡”。

今年10月22日,侯莹的新作品《色线》将在上海国际舞蹈中心实验剧场首演,用肢体再现生命中所遭遇到的种种困惑和纠缠。在《色线》上演之前,侯莹接受了界面文化(ID:BooksAndFun)的专访,谈了谈她的新作品和中国现代舞行业的现状。她留着标志性的平头,没有化妆,一袭深蓝长袍,说话轻声细语,言语中有着一种并不多见的直言不讳,全无客套,也不说空话。(本场演出界面文化的微信公众号(Booksandfun)上正在提供读者福利的赠票,欢迎前来申请。)

界面文化:新作品《色线》将在10月22日与观众见面,你曾经提到《色线》是“一次大胆的迂回,全新的尝试”,它新在何处?

侯莹:《色线》在近几年我的创作中是一个节点。过去我常常用舞者来体现观念,相对而言比较简单,而这个作品中,我更多地从当代艺术家的角度去思考作品。由于舞蹈已经不能完全表达我的观念,我就使用了影像,还在舞台上设计使用了一些装置,并且和音乐家合作创作了实验性的音乐进行现场表演。这些多媒体的尝试是《色线》的特别之处。

我喜欢多元的作品,在广东现代舞团以及在纽约创作现代舞时都曾经进行过一些尝试。不过我非常谨慎,有的时候只有装置,有的时候有视频,有的时候只有现场音乐,但这一次我会把三个都结合在一起。

在舞台上,《色线》不再使用幕布,而是利用灵活的、有弹力的绸带,让装置和舞者发生关系,最后形成的效果是:舞台不再是一个死板的框架,而是像一场电影一样活了起来。音乐部分我选择的都是电子音乐,有时会同时出现各种不同的声音,展示了生命纷乱嘈杂的状态。影像部分我们拍摄了唇部、腹部等身体部位,用器官代表我们对身体的依赖,也代表我们身体中存在着的欲望。欲望驱动、利益为先,在此时此地尤其明显。人们想要成功,想要获得更多,快了还想更快,富了还想更富,人们应当思考如何平衡真实的需要和过度的欲望。

界面文化:在此之前,侯莹舞蹈剧场曾经与李象群在故宫博物院的雕塑艺术展、陈丹青“画册作为静物”的写生展进行跨界合作,《色线》的多元性是否受到之前的跨界合作的启发?

侯莹:这次创作的想法和过去的合作没有关系。现代舞并非到了中国以后才和艺术家跨界,它本身就可以包含其他的艺术元素。由于其他艺术中不能包括现代舞的元素,所以他们称之为“跨界”。但对于我们来说,这不叫跨界艺术,而叫做多媒体舞蹈剧场。

界面文化:如果说“色线”指的是色彩与线条,那么为什么这个作品是黑白的呢?

侯莹:不见得有颜色才是色彩。生命不会永远是一种状态,它在起伏当中变化,有美好的有不美好的,有低落的和激情的。生命的颜色就是喜怒哀乐。

我发现,我的作品反反复复讨论的都是生命的主题,《色线》也是。色是颜色,线是生命的轨迹。色线就是生命轨迹的呈现,而在这个轨迹当中,生命会一点一点地消解。生命是什么样?一团糟,充满欲望,还有一些无谓的拼命。我尤其想要表现人无休止地做一件事的状态:无休止地购物、无休止地刷视频、无休止地看微信朋友圈……这些事情在无形当中消耗了我们所有的精力。

界面文化:在观众进剧场之前,你有什么想对他们说的吗?

侯莹:现代舞的产生是对芭蕾舞相对统一、固定的模式的反叛。当代艺术必须有反思精神,现代舞必须有反叛精神。我的作品都是在反思当下。我想对观众说,艺术家是和时代是相关的,他/她的感受也来源于这个时代。

界面文化:你是国内最早一批由广东现代舞团培养的舞者,1990年代的中国现代舞是怎样的?

侯莹:当时的现代舞和时代没有结合。我们每天在小剧场(练习),吸引了广州很多的前沿媒体人和音乐人。但是实话讲,它在中国并没有开花。我在舞团六七年时间,演出都在海外,国内只在上海和云南演了两场。值得一提的是,20年之后,我回国遇到了当年的观众,他们对当年的演出还记忆尤新。

当时国内剧场没有人接我们的演出。经纪人不知道这是什么剧,怎么看,怎么推,怎么让观众买票。我们的演出总是被取消,和现在反差很大。这样看,整个社会的酝酿铺垫,的确需要20年的时间。

界面文化:当时的编舞是怎样的状况?

侯莹:当时中国还没有现代舞专业,只有一个现代舞团(广东现代舞团),每年有一两个不同国家的编舞老师和我们一起工作。我1994年入团,一进团就编舞,不会编就硬编。过去,学得好、学得像的就是最好的学生,可是在现代舞当中却不是这样。我不知道怎么去创作,不知道表达什么。我花了很长时间问我自己、找寻我自己:我真的有话说吗?我想用舞蹈表达什么?我发现自己不知道答案。

界面文化:30岁的时候你到美国学习,后来你说出国的原因是“怀疑一代人做的现代舞”,为什么怀疑?

侯莹:现代舞是一个外来舞种,在我们那一代人之前,中国没有现代舞,也没有现代舞教育的根基。所以一开始,我们并不是两条腿在走路。一方面我们学习了舞蹈技术和编舞法,但另一方面对它的来源和理论没有深入了解。

所有艺术产生都是因为思潮的变化,比如说,古典主义向浪漫主义转化时期,文学、绘画和音乐都在改变,正是由于人们的不满足,才产生了对传统艺术的整体颠覆,产生了从审美到思想上的根本转变。可是当时的做法是先拿来、先体会,所以我们也不知道这些。如果能够真正了解发起的缘由,我们或许能更好地找到创作的动机。而且在我们从小的舞蹈训练当中,综合艺术教育十分薄弱。大学七年,只有古典诗词给我留下了一点印象,其他比如外国文学、外国音乐、绘画等学科的学习是欠缺的。我不觉得当时表达的东西和自己的生活与经历有什么关系,也没有看到现代舞和其他人的生活有什么关系。一直到去了美国,我才慢慢开始了解它。

界面文化:你说要在现代舞中寻找自己,你寻找的是怎样的自我?

侯莹:我的处女作《夜叉》,名字是我起的,动作是我编的,服装也是我设计的。作品还是雏形的时候,导师批评说,名字太难听,动作非常丑,服装颜色也不好看。可是修改了两周以后,我发现编不下去了,必须重新回到自己的风格。那一刻我明白了,延续别人的思路和审美都走不出来,作品就得是百分之百的自己。最后的结果不管好看不好看、成熟不成熟,没关系,那就是你自己的。

界面文化:你寻找自我的过程和你自身对现代舞认识的不断深入有关吗?

侯莹:和个性的表达和作为独立的人的思考有关。我要时时刻刻地感受和学习,但我的审美会随着时间改变。比如说,2009年的《涂图》有颜色,现在的《涂图》没有颜色,这中间我的确经历了学习和内化的过程,不过最重要的是拿出个人全部的真实状态,否则观众看到的就是张三李四,而不是我。很多艺术的动人之处正在于对人性最自我的认知,也只有个人的理解才叫艺术。

界面文化:你是中国第一代现代舞编舞家,这些年来不断有新的编舞家出现,这个行业是否和中国电影一样,一代有一代的特色?

侯莹:电影是一代比一代好吗?对于现代舞来说,每一代都有每一代杰出的人,都有自己的个性,有自己摸索的历程。但是,现代艺术是世界性的语言,不吸收世界性的滋养就无法进步。关着门可以做好艺术吗?也许戏曲可以,但是现代艺术不可以。我们必须要出去了解不同的东西、接触最前沿的思潮。我只能说,如果没有得到丰厚的滋养,后一代冲向艺术高峰就有难度;有了滋养,他们的才华才能得到更好的发挥。

界面文化:在你心中,中国的现代舞可以怎么分类?

侯莹:传统的和现代的。在中国,大家往往认为和古典舞不同就是现代舞,可是很多“现代舞”表达的艺术语言、传达的信息还是古典舞式的。

对我来说,现代舞根本核心是反叛、创造,是推翻古典主义,就像绘画从印象派发展到立体派、抽象派,表现的角度和语言是裂变的。现代舞不是表达群体的,而是表达个人的,它强调去故事化、去情节化、去人物化,而如果还延续着古典主义的东西,那就只能是新古典舞。

界面文化:现在很多中国现代舞者的创作喜欢使用中国元素,你会使用吗?

侯莹:我不喜欢任何标签,绸子、扇子,国籍、性别,什么都要抛开。也有人在我作品中看到中国元素,比如《涂图》里所有肢体动作都是现代的,可是观众从中看到了太极,怎么回事呢?太极是中国的,是我们从小的基础训练,舞者在当中可以习得力量的内化和外化,所以我的训练中也有太极。可是,我不会把中国元素刻意地展现出来,我希望使用的是中国哲学的观点、对艺术审美的理解。东方可以是时间上的含蓄、内敛、宽广,也可以是空间上的极简、留白、大象无形,而不是某一个具体的标签。

界面文化:在你看来,中国现代舞的编舞面临着什么困境?

侯莹:中国现代舞还没有进入到现代舞的语境里,作品关注的东西还不是现代的。有些作品本身质量还可以,但用的是过去的脚本,属于传统审美的语境,也没有关注当代话题和人的话题,这不是当代艺术的方向。

一些编舞者可能是不知道要进入现代语境,也可能是认为只有做这个才有市场,所以刻意不进入。我讲的现代舞偏当代艺术,它关于人,关于我们现在和未来的发展,它有前瞻性,先知先觉,人们可能跟不上、看得懵懵懂懂。可是我们现在呢?是用现代的方式表达传统的东西,这看上去好像是现代舞,可是并没有在思考现代的问题。而中国观众大多数接受的也还是偏古典式的审美,或者可以说是现代的古典主义审美。

界面文化:很多观众反映看不懂现代舞,你觉得是为什么?

侯莹:《道德经》是中国五千年的哲学,我们能够把它解释清楚吗?道家的思想是非常意象的,没人能够解释得清楚,这就是抽象。可见,抽象不是在西方,而是在东方。可是为什么我们对抽象概念的接受会断层,到今天反而不能接受了呢?因为我们断掉了想象力的神经。

界面文化:应该怎样培养观众?

侯莹:我告诉观众,来看作品的时候,忘掉编导,重要的是你看到了什么,你感受到了什么。最好的情况就是,我做我的,你想你的。抱着这样的心情,你就回到了你自己。我们在贵州演出《意外》,一个观众站起来说,你这作品我看出来了,就是一个鬼片,一个连环杀手把女性一个接一个杀掉。其他人还担心我会生气,但是我没有生气,反而很兴奋,因为他打开了自己的想象力。

界面文化:创立于2011年的侯莹舞蹈剧场是一个独立舞团,它的经营和体制内是不是很不一样?

侯莹:和体制内完全不一样。这个团的灵魂就是我的艺术灵魂,一切都是围绕着艺术来生成和发动的。

我们在社会当下要有意义。为了打通人们对艺术的理解,我在推广教育方面比创作付出得还要多。走进剧场看舞蹈的人是有限的,更多的人是通过文字理解艺术,所以我们每篇线上的文字输出都希望能够传达出正确的理念。在线下,我们还计划三年进百所高校,并且为进大学专门排了作品。

界面文化:舞团的一些运作是不是和美国的舞团比较类似?

侯莹:我们是基于项目的运作,很多都有自己的特色。中国现代舞艺术的发展是晚的,但我们做的很多事情很前卫,就好比我们的火车比美国晚出现,但是我们现在的磁悬浮列车更先进了。

中国处于时代和社会发展的特殊时期,人口众多,需求超过美国很多倍,我们做的东西也超出了美国好几倍。比如说,我们未来准备做一个城市游子计划。在这个时代,全球都在移动,我们作为个体无论在哪里,都不是固定的,而城市中的艺术则把我们连接在一起。这种城市性的东西在美国不需要真正做成一个话题,而中国是变动和多元的,我们需要用这种艺术打开城市公共交流的平台。

界面文化:国家会对现代舞进行扶持吗?侯莹舞蹈剧场是否得到国家艺术基金会的支持?

侯莹:我们舞团也在申请国家艺术基金,但它只能拨给创作和舞台,需要创作项目才能申请。可是现实状况是,舞团不是年年都有创作,但它需要生存,需要一些基本的东西:住房、排练厅。台湾有给独立舞团的常规支持,会提供三分之一的资金保证基本开支。

而且,国家艺术基金的做法是拨给某一个项目一大笔钱,这也不符合艺术规律。艺术要的不是一大笔钱砸给一些精英和明星,而是大批量的人获得有等级的资助。比起总是五千万、五百万砸到大项目上,三五万完成一个小项目也是很好的支持。这才是培养,才能起到真正扶持艺术的作用。

界面文化:除了国家支持,有商业上的支持吗?

侯莹:大多数企业目前比较滞后,没有意识到企业文化做到最后就是做艺术。没有文化和艺术的基础,没有审美情趣,对艺术的支持就很有限。不过,现在也有一些企业有艺术情怀和前卫意识,我想未来也会越来越多。除了公司,个人也可以把艺术当作公益来扶持。美国人就有意识地把一生赚的钱拿出一部分给社会做贡献。如果你是纽约城市芭蕾董事或者是某家艺术基金的董事,那是莫大的荣耀。有个美国舞蹈家曾经对我说:“美国人有支持艺术的文化,但是你们中国人没有”,我听了挺难过。几年前,有赞助商找到我,说侯莹老师给你100万,但舞团的名字得改成某某钢厂现代舞团,我拒绝了。一般赞助商的名字出现就行了,要求改变舞团名字的做法只有我们才有。希望更多企业能够不求任何回报地把钱投资给文化和艺术。

界面文化:侯莹舞蹈剧场目前经营状况是怎样的?

侯莹:国家艺术基金申请必须得是一些关于国家的主题,比如说《长征》、《青衣》这些主题都得到了支持。但目前我没有排任何和中国文化有关的东西,也不打算排,所以也没有期待可以拿到国家艺术基金。我的团就靠自己运作,做演出项目、做工作坊,正常资金可以覆盖掉基本开销,但创作上就要寻求委约或者联合制作。比如《色线》就是与启皓北京联合出品的。

与启皓的合作是被我树立为里程碑的。他们在这段时间对我作品的支持让我感受到真正的自由。没有目的,没有要求,无需审核,只关心创作。我感到很幸福,在这个时候能遇到无条件的支持,可以让我在半年到一年的时间没有顾虑地创作。

界面文化:你现在感受到的压力和做舞者的时候有什么不一样?

侯莹:以前做舞者没有压力,现在做团有压力。启皓的支持主要是帮助我们创作、制作,但是其他方面还是要靠自己。舞者必须常年夜以继日地排练,我希望他们不用担忧基本生活,可以无顾虑地跳舞,这是我最大的压力。

(欢迎来我们的微信公众平台申请本场演出的演出票,公众号ID:booksandfun)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】