本月是钢琴家古尔德去世35周年的纪念,他曾经非常享受演出带来的权力感,可是随着时间的流逝,他感到那是一种空洞和薄弱的快乐。

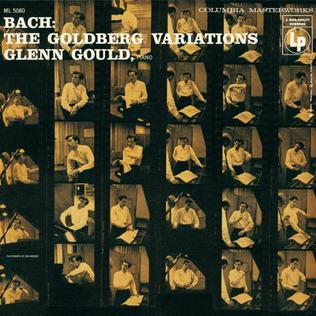

加拿大钢琴演奏家格伦·古尔德(Glenn Gould)

在独奏之时,格伦·古尔德(Glenn Gould)穿着松松垮垮的西装,迈着大步上场,鞋带没系好,袜子不搭调,头发乱糟糟的。接下来就是他演出的全套行头:坐在凳子上发表的演说、空下来就比划着指挥的手、不住哼唱的鼻子和嘴巴、来回摆动的头……为了管住自己的脚,不随节奏摆起来打拍子,他索性翘着腿坐。

和乐团合作时,他也并没有安静一些。一则报道称他会“动来动去,突然痉挛地一扭,手势也没有停过”,有时候他会喝一口水,或者瞪着天花板看。1957年卡拉扬率领柏林爱乐乐团为他协奏贝多芬《第三钢琴协奏曲》时,古尔德无视乐团与观众的等待,在全场注视下调整着他本人设计及监制的琴凳的高度和斜度,调整了30分钟之久。好不容易演出开始了,只见他双腿交叉盘坐在矮凳上,下巴刚好够着键盘,有时鼻尖几乎碰到钢琴,他摇头晃脑,一边弹琴,一边叽哩咕噜哼唱出一些怪异的音调。

古尔德就是这么一个怪人,除了演出时他那张出名的小椅子和低矮驼背的坐姿,他那不分冬夏的一身极地装束也十分引人注意——厚大衣、鸭舌帽、裹围巾、戴手套,此外他还要随身携带各种药物,包括治头痛的、疏解压力的、促进新陈代谢的……古尔德本人并没有觉得自己怪异,可随着演奏事业的起飞,他渐渐发现“不论走到哪里,他们都要我吃药给他们拍照”。人们乐于让他围着围巾、戴着手套,站在钢琴面拍照,“我真是受够了这类照片,”古尔德说。

关于他的怪癖,人们极尽渲染之能事,一位乐评人甚至说他“处于恍惚状态,被众多善灵和恶灵附身”。在弗洛伦萨,他的特异风格被当做极度敏感的症状,布鲁塞尔《晚报》称“他猩猩式的风格或许可以取悦猫王的乐迷,但这种姿态会激怒一些听众,无论如何,至少让人感到疲惫”。在萨尔茨堡的报道中,一些听众在演出中场逃跑,嘀咕说古尔德根本是疯了。大众对于自己台风的反应让古尔德吃惊不已,一开始,他嘴上说着不太在意,实际上已经感到忸怩和不自然。“在演奏会现场,我像个杂耍丑角。”他后来说,“我讨厌观众,我觉得他们是邪恶势力。”

常常有报道描写音乐厅里的观众是如何窃笑、耳语和交换眼神的,可是当音乐响起,古尔德常常能够征服他们。这位凭一己之力将巴赫长期不受重视的《哥德堡变奏曲》变成名作的钢琴家,其精湛绝伦的技术和与众不同的乐思与诠释令人叹服。1957年,古尔德前往前苏联演出,由于当地人对他知之甚少,在莫斯科首演时,尽管许多人拿到了官方赠票,却也只坐满了音乐厅的三分之一。可是到中场休息(前苏联的中场休息有45分钟)时,人人奔走相告,打电话给亲朋好友,于是众多听众从莫斯科各地火速赶往音乐厅,到下半场开场以前,大厅不仅坐满了,还有很多人因为站不下而遗憾离去。古尔德随后几场莫斯科独奏会场场爆满,人们甚至不得不坐到舞台上去,结束后观众的鼓掌欢呼长达半小时之久。有人发现,在现场其他人鼓掌到手酸时,大钢琴家里赫特还继续鼓掌欢呼了很长时间。

区别于挤眉弄眼和冷嘲热讽的观众,热情过头的乐迷也成了问题。连化妆间到轿车之间的通道,也常常被欢腾的观众挤爆堵死。古尔德有好几次不得不挡开不断逼近的乐迷,有一次人潮中还有一位俄国外交官的夫人。古尔德说,“每次演奏会结束我就一溜烟地跑。”他常常用化名登记入住酒店,因为有一群人总是疯狂地跟着他,他走到哪就跟到哪儿。

比粉丝更难躲的是接待宴会和派对,对于古尔德来说,“和人相处1小时,就需要x小时的独处时间”,而那种干杯不停、与陌生人皮笑肉不笑的牵强交际让他难受至极。古尔德因此得罪了纽约艺术圈首屈一指的名媛拉梵西夫人。这位贵妇在古尔德纽约市政厅首演结束之后设宴款待各位名流,没想到宴会刚开始不久,古尔德就开溜了。他借口说身体不适,实际上是根本受不了这样的交际场合。

观众的评判和不得已的应酬,是每个演奏家都必须面对的。小提琴家克莱斯勒曾经说,演出的价格是一千美元,出席派对要另加两千美元。可最终促使古尔德离开舞台的,是他始终质疑演出本身的意义。他曾经创作了一个“古尔德采访古尔德”的脚本,试图以此说出自己的心声:艺术家应当摆脱所谓的社会责任,解除服务乐迷的奴役式角色。后来他又写道:有相当一部分人认为,唯有身临剧院,唯有与艺术家发生面对面的直接交流,听者才能真正体验人类交流的精神高潮。对此我的回答是——艺术自身的最高境界及最终目标几乎与“人类”毫不相干。

古尔德认为,演出让他牺牲了一些音乐价值,人们的窃窃私语、咳嗽声和椅子的吱呀声让他受到了极大的干扰。有一次他现场演出《哥德堡变奏曲》,本来曲子就已很考验他的能耐,加之观众席频繁传来椅子的嘎嘎声,导致古尔德使用了很多头脑清楚时绝对不会使用的手法,如八度叠音等。当听众和乐评家交口称赞时,古尔德却认为那是一场不安、肤浅、失控甚至恶俗的演出。在一个访谈上,他说,“可以老实讲,我想不起来有任何一场演出,我会因为听众在场而对表演品质感觉更好。”既然如此,对于他来说,现场听众还有什么存在的意义?无怪乎古尔德真诚地希望淘汰观众反应和互动,1962年,他甚至起草了一项古尔德计划——“关于废除鼓掌以及一切展示行为”(GPAADAK),以削减观众的反应对艺术家的影响。

在刚刚开始职业生涯时,古尔德曾经非常享受演出带来的权力感,可是随着时间的流逝,他感到那是一种空洞和薄弱的快乐。“演奏会就是在欺骗。”他说,“你会一直重复弹这些老掉牙、一些听众光听专辑都听到腻的东西。音乐家以最少的功夫拿到最多场的演奏会,然后以同样的诠释不断演奏。这个模式一旦开始,就会导致最严重的想象力缺乏。接着呢,人就在年复一年的重复工作中老去,这真是坏透了的人生。”

“艺术的目的不是一瞬间的荷尔蒙释放,而是逐渐的、持续一生的惊奇与宁静,一场真正的建设。”比起转瞬即逝的现场演出,古尔德在唱片之中看到了永恒,他会留下一个固定的诠释版本,也愿意为这个版本承担责任。在录制之前,他分析结构、解剖曲子,总而言之,想方设法让那一次的演奏经历趋于完美。在录音期间,他形容自己就像是连续剧演员,每天都在练新的台词,演完之后就结束,接下来继续新的剧情。

从青少年时期开始,古尔德就时不时声称要放弃演出,几乎没有人相信他是认真的。1962年,古尔德宣布将永久离开舞台,演出合约也越来越少,演奏行程越砍越多,有时候流几次鼻涕也会喊停,他还会找医生朋友开具证明以取消演出。虽然古尔德的行程并不紧张,但他还是要砍去20-30%的演奏合约,虽然接着又会因良心折磨而重新签约,可到头来这样的演出往往还是被他砍掉。古尔德也不得不为此付出大量的违约金。

1964年4月10日,时年32岁、正值演出巅峰的古尔德在洛杉矶伊贝尔歌剧院演出了一场独奏会,这是他早先取消后又重新安排的。在这个星期五的晚上,他的曲目、技巧和音乐见地让观众狂喜,让乐评人为之感动,和往常一样,几乎所有人都因音乐的美妙原谅了他的古怪举止。在接下来的4月17日,他原本还有一场演出,曲目是莫扎特的C小调协奏曲,但他取消了。从此,古尔德再也没有办过任何演出。

本文写作参考了《不可思议的惊奇——格伦·古尔德的生平与艺术》(凯文·巴扎纳 著 / 刘家蓁 译 / 上海人民出版社2009年版)、《古尔德读本:天才钢琴怪杰古尔德的文字炼金术》(格伦·古尔德 著 / 提姆·佩吉 编 / 庄加逊 译 / 漓江出版社2016年版)和《古尔德的32个短片》(佛朗索瓦·吉拉德 导演 / 1993年)。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】