为何在英语世界基本放弃使用“盎格鲁-撒克逊”一词后,法国人却越来越爱用这个词?

1950年的法国。

在英语世界,“盎格鲁-撒克逊”这个词一般指代中世纪历史中的一个特定时段。有时,现已不甚流行的某些小众用法仍会闯入人们的日常用语——例如常见的“白人盎格鲁-撒克逊新教徒”(White Anglo-Saxon Protestant),它一度被用来描述特定类型的美国东海岸精英群体——但并不算特别常用。现在说英语的人,基本不会再把自己描述成盎格鲁-撒克逊人。对我们生活于其中的这个现代多元文化社会来说,这样的称呼过于老态龙钟,并且也特别令人尴尬。

然而在法国,情况略有不同。同样的词语通常被用作形容词来使用,并且渗透到了社会各个阶级的日常语言当中。法国人简单地用“盎格鲁-撒克逊人”一词,就把英国人、美国人、加拿大人和澳大利亚人一并包含在内。他们十分喜欢就所谓的“盎格鲁-撒克逊模式”(modele anglo-saxon)展开无休止的争论,这个几乎是无所不包的说法,涵括了英语世界中的文化、社会、经济、政策等等各方面。法国人还爱好机械地把“盎格鲁-撒克逊文化”(une culture anglo-saxonne)与针对它的不计其数的反文化(countercultures)并列在一起来加以比较。哪怕是法国的政治家和媒体评论人,也一向是肆无忌惮地使用诸如“模式”、“道路”或是“理念”这样的词来修饰盎格鲁-撒克逊——在这么做的时候,他们自信心十足,从来不担心法国听众没法理解他们在使用这个词时所要表达的各种意义。

上述这些现象对一个敏锐的人而言可能会不太舒服。首先,盎格鲁-撒克逊这个说法,包含有一些不太靠谱的种族和族群方面的暗示——大家都知道,这个词在19世纪和20世纪其实构成了一段不太光彩的历史的一部分。一个简单的事实是,法语里的盎格鲁-撒克逊这个词涵括了太多迥然不同的文化形态,而这些文化之间却未必认为彼此是相容的。英国人和美国人多年以来就一直不认为他们同处一个广义上的文化圈子,而英联邦在1960-1970年代的逐步解体,也凸显出加拿大和澳大利亚人与其不列颠“祖国”的特殊勾连。将目光放回21世纪就更是如此了,在法语里,盎格鲁-撒克逊这个词看起来并不适用于描述它原本希望去描述的那些人民和地域。

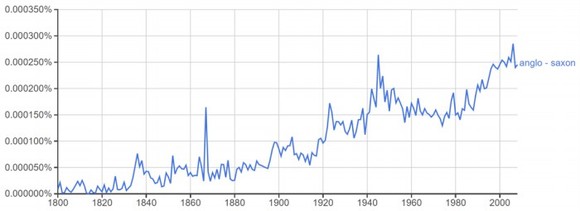

然而法国人对这个词的使用,在最近几十年里却经历了一场爆炸式的增长。盎格鲁-撒克逊这个词无论作为名词还是形容词来使用,都从来没有这么广泛过。当代历史学家们已经基于大数据对此进行了一些计算,其结果显而易见:在最宏观的层次上,我们可以使用谷歌的N-Gram Viewer来对这个词在1800-2008年之间的用途做一个追踪。结果表明,过去两个世纪以来,这个词的使用率呈现出持续增长的局面。此结论也受到其它一些来源的支持,包括Frantext法语语料库,以及某些归属于法国国内的顶尖出版物,并可以进行文本搜索的数据库(如《世界报》、《新观察家》 和《精神》)。

当然,这些数据库没包含非书面的来源,而法国国内最经常使用盎格鲁-撒克逊这个词的场所,是广播或电视节目。那些编辑政策上更加严格的出版物,会尽量控制对这个词的泛滥使用,而某些脱口秀主持人和评论员在听到诸如“盎格鲁-撒克逊资本主义”(le capitalisme anglo-saxon)或是“盎格鲁-撒克逊世界”(le monde anglo-saxon)这样的说法时,也会尽量加以制止,但这些毕竟都是少数情况——不消多讲,一个说英语,在法国工作的外国人,在某些情况下肯定会被人说他或者她讲话听起来“确实像个盎格鲁-撒克逊人”。

那么,法国人为什么这么爱用盎格鲁-撒克逊这个词呢?为什么在英语世界基本放弃使用这个词以后,法国人还在接着用它?答案在于这个词的复杂历史。自19世纪中叶到现今这段时间,这个词在其意义上发展出了一些具有法国特色的成分。其中很重要的一点是,盎格鲁-撒克逊一词逐渐地与法国的国族认同紧密地联系了在一起。简而言之:当法国人谈到“盎格鲁-撒克逊人”,或者把这个词当作形容词来使用时,他们想真正谈论的其实是他们自己。“盎格鲁-撒克逊”是所谓“法国性”(Frenchness)的一面镜子,它是法国的另一个自我(alter-ego),也常常成为法国最为恐惧的敌手。

随便扫视一下上面的谷歌N-Gram图表,即可知道这个词的命运是如何与现代法国国家建构过程中的一些关键时刻相联系的。图表中的四个高峰期分别是1860年代末至1870年代初、1900年左右、1920年代中期以及二战以后——正好与法国的崩溃与转型重合在一起。21世纪的法国人继续使用这个词,并掀起一股小高潮的。这或许表明法国人又处在了这样的一种历史时刻上——法国人正在掂量自己应该吸纳盎格鲁-撒克逊文化中的哪些成分,以及应该相应地抵制哪些成分。

话说回来,我们有必要回到19世纪中期来分析一下这个词的起源,这样有助于我们理解它是在什么时候以及如何获得现今所具备的这种意涵的。在1850年左右,法国人对这个词的理解和使用,仍然没怎么超出它原先指代的“中世纪早期”那个含义。到了1860年代,拿破仑三世计划将法兰西帝国的版图拓展到拉丁美洲,但未获成功,此时盎格鲁-撒克逊开始在法语中获得一种新的含义。例如,在1857年的法文学术期刊《拉美种族研究》(Revue des races latines)中就出现了将“盎格鲁-撒克逊主义”(Anglo-Saxonism)与“拉丁性”(Latinity)这样的说法并列的情形,藉此将法国置于一个遍布全球的“拉丁世界”的中心,这个所谓的拉丁世界的范围从南美洲、加勒比海一直延伸到了马德里和巴黎。显然,这样建构起来的世界蓝图基本忽略了英美的国际地位,而这两个国家在接下来的年头里即将在法语的“盎格鲁-撒克逊”概念中取得核心位置。

随着时间的流逝,法国帝国主义精英之外的群体也逐渐开始使用这个词了。一个显著的标志是1877年出版的埃米尔·里特(Emile Littre)主编的《法语词典》(Dictionnaire de la langue francaise),其修订版收入了这个词,这体现了它的广泛使用。在“盎格鲁撒克逊”一词历史上的原意(即主要与中世纪盎格鲁-撒克逊人的历史与语言相关的那层含义)之外,里特的词典还提到:“当我们谈及美国人和英国人归属的那个种族时,我们一般会统称他们为‘盎格鲁-撒克逊人’。”到了1870年代后期,“盎格鲁-撒克逊人”已经发展为了一个内涵明确的概念,具有跨国性并包含族群-种族方面的刻板印象。

这个词在1870年代后期的兴起,很难说完全是偶然事件。那时法国刚在普法战争中战败,接着又受到巴黎公社的冲击,这使得当时的法国人群起发掘自己的“国魂”。具有改良及自由主义倾向的精英在当时所采纳的常见策略,就是向国外寻求思想理念来帮助法国复兴。为此,英国顺理成章地成了他们的第一站。与内外交困、深陷战争泥潭的法国相比,英国是一个处处旗开得胜的帝国主义强权,其影响力遍及全球,经济力量在欧洲范围内无人能敌。

这样的英国观——说远一点就是盎格鲁-撒克逊观——在19世纪末法国国内颇为活跃的公共论辩中进一步得到了强化。1897年,学者埃德蒙·德莫林(Edmond Demolins)出了一本小册子《盎格鲁-撒克逊人取得霸权的根据何在?》(à quoi tient la superiorité des Anglo-Saxons?,英译为Anglo-Saxon Superiority: To What It Is Due),诉诸一堆耸人听闻的数据、高度表面化的观察,以及种族分类学理论来论证为什么盎格鲁-撒克逊人最适合于现代世界。这不仅是因为他们走在追求帝国霸权的路上——说得直白一点:这本小册子的多个版本在其第一页均附有一幅世界地图,以凸显盎格鲁-撒克逊人在全球范围内的巨大影响力——也是因为他们在促进经济成长方面的高效。

“透过糅合英美,炮制出一个在殖民主义与资本主义双重驱动下扩张的强势神话”

对德莫林来说,这种内在的追求资本主义的冲动,乃是源自于盎格鲁-撒克逊人“独特的”社会结构。其根源可追溯到历史上盎格鲁-撒克逊人对凯尔特人的征服与统治,并且在他们严密的家庭组织中得到了体现。其结果则是造就了一个异常适应经济与社会现代性的族群团体。盎格鲁-撒克逊人的独特性并不在于其政治制度,而是植根于他们内在的心理和种族特性当中。这个论证大体上是在重新阐述一个长久以来饱受争议的观点,即诉诸历史本质主义(historical essentialism)的话语,把英国说成是一片“个人主义的沃土”。在此之外,德莫林对盎格鲁-撒克逊人的学校体系也大加赞赏——虽然他只是到访过几个当时刚建立的新式私立学校而已,包括彼德莱斯中学和阿博茨霍尔姆学校(其英文名分别为Bedales与Abbotsholme,均为英国历史悠久,教育质量上乘的私立学校,迄今也有不错的名声——译者注)——认为他们的教育制度与教育理念同样在其中起到了非常重要的作用。在德莫林眼里,盎格鲁-撒克逊人的教育体系,俨然集盎格鲁-撒克逊这个种族的各种优秀品质于一身了。

德莫林的这本小册子取得了巨大的成功,被翻印了无数次,并且接连被译成英语、德语、西班牙语、罗马尼亚语、波兰语和阿拉伯语。它在法国引起了强烈反响,当时的法国精英几乎人手一本。哪怕是对于那些不同意该书结论的人而言,它至少对盎格鲁-撒克逊人的霸权给出了一个颇有吸引力的解释。又鉴于这本书印行的那一年正好碰上“法绍达事件”(Fashoda Incident)——英法两国在非洲为争夺殖民地盘而公开发生对峙——但英国在谈判中很轻易就迫使法国屈服了。

在此一成功之外,德莫林的一系列论述使得一种关于盎格鲁-萨克逊的新观念在法国国内逐渐成形。首先,英美两国被愈发紧密地糅合在一起,而德国则慢慢地被“开除”出了盎格鲁-撒克逊人的行列。尽管在19世纪中叶的历史——那正是德莫林写作这本书的时间段——德国的“萨克森人”(Saxon)与不列颠诸岛相当有缘(背景:当时英国统治者的父系祖先跟德国渊源颇深——译者注),但书里分析德国人的时候,是专门单开一章的。事实上,该书的相当大一部分内容,都在逐一列举盎格鲁-撒克逊人与德国人在教育体系及公共生活方面的差别。

这种糅合英美的做法,不仅强化了人们眼中盎格鲁-撒克逊人的独特性,同时也充分地凸显着这个群体的“优越”。它炮制出了一个在殖民主义与资本主义双重驱动下进行扩张的强势神话。在这一方面,颇为值得注意的是:一般认为美国首次“真正意义上的”的殖民活动,是1898年的美西战争,而这个点正好和德莫林出书的时间重合。19世纪的法国人向来对盎格鲁-撒克逊人有一种爱恨交加的复杂情感,他们将这个概念作为一种便利的工具,藉此来探讨法兰西民族的种种紧张与不安,这样的思维方式一直延续到了今天。

20世纪中,谷歌N-Gram图表上的两个最高点分别出现在1920年代和二战以后。这一现象不难理解,因为这两个点都是盎格鲁-美利坚世界在法国国内成为大众关注的热门话题的时间点。在这一时期内,一些法国作家的文学想象进一步加强了德莫林的族群-种族分类学理论,两者形成共鸣,将盎格鲁-撒克逊人在法国文化中的地位推到了一个制高点:有赞赏其个体所拥有的特定品质的,有褒扬其追求全球霸权的成就的,盎格鲁-撒克逊人看上去几乎无往不利。与此同时,由于全世界在1930-1940年代这段时间里陷入冲突状态,帝国之间竞争的现实与地缘政治战略,可谓是变本加厉地强化了这样的感受:盎格鲁-撒克逊人将会千秋万代,霸业永固。

法国的文学作品在推动盎格鲁-撒克逊概念成型上发挥了推波助澜的作用。自1870年代起,各种影响广泛的经典文学作品,几乎就没停止过对盎格鲁-撒克逊人的赞赏。著有《海底两万里》的儒勒·凡尔纳就是其中的代表之一,他多次提出“古朴刚毅”(hardy ruggedness)是盎格鲁-撒克逊人独有的美德。与此类似,小说家保罗·布尔热(Paul Bourget)和乔治·贝尔纳诺斯(Georges Bernanos)则将盎格鲁-撒克逊人描绘为一个极度自律、诚实且言谈直率的群体。这种印象与一个具备帝国主义者气质的人相当契合:在征途中,他不可避免地要面对各种怪病,要想办法适应复杂的天气和意料之外的挑战。20世纪的头十年是帝国主义扩张的高峰,法国精英想要找到使英国人得以在这个扩张游戏中胜出的根本原因。这种倾向又助长了以下的想象,即教养(upbringing)与教育的结合——当时的法国人还得不到这两样东西——乃是其中的奥秘所在。

盎格鲁-撒克逊世界凭一己之力瓜分全球的企图昭然若揭。”

当法国认识到盎格鲁-撒克逊人内在的危险性时,他们想要仿效的欲望更加强烈了。在一战后的那些年头里,右翼政治思想家查理·莫拉斯(Charles Maurras)对盎格鲁-撒克逊人统治全世界并将拉丁民族甩在身后的可能性深感忧虑。这种对于文明“衰退”和“消逝”的恐惧,很大程度上源于法国天主教的推波助澜。一方面,盎格鲁-撒克逊人的确在帝国主义争战中是一个巨大的威胁,另一方面,在保守派人士圈子里,盎格鲁-撒克逊人——特别是美国——代表着日益增长的个人主义与过度竞争的资本主义。两次大战间法国社会纽带的撕裂状态,令天主教思想家惴惴不安,这种情绪在大萧条时期达到了高潮。在这种情况下,盎格鲁-撒克逊这个概念顺理成章地沦为了提出上述批评时的便利靶子。强调盎格鲁-撒克逊人的自律、个人主义与职业伦理,同时便是在告诫法国人,提醒他们在吸取“盎格鲁-撒克逊精神”时也要警惕其危害。

二战结束后,法国人再一次频繁地谈及盎格鲁-撒克逊人,这次小高潮相对来说是比较好解释的。随着1941年美国加入二战,英国也开始倾全国之力来对抗法西斯主义。在1940年法国战败的屈辱局面下,盎格鲁-撒克逊人看起来又一次走在了法国人的前头。诺曼底登陆的符号性意义——盟军正是从法国北部开始对西线的全面反攻的——以及戴高乐没能参加1945年2月的雅尔塔会议这一事实,都不过是证实了法国人长期以来的确信:盎格鲁-撒克逊世界想要和苏联合谋“吃独食”,径自瓜分掉这个世界。就此而言,1940年代中后期法国国内大量的论文与散文,都聚焦于新时期下的“盎格鲁-撒克逊威胁论”,这完全是意料之中的事情——这在谷歌的数据库中体现为非常显眼的一个高峰。与1860年代及1890年代后期类似,盎格鲁-撒克逊这个概念的运用,再度与全球冲突交织在一起。

那么,又如何解释近来这个增长趋势呢?自法兰西帝国于1950至60年代渐次解体以来,法国就没再参与过大规模的武装冲突了,也没跟英美军队交过手。进而,法国人所使用的盎格鲁-撒克逊这一概念之下隐藏的种族主义意味,也愈发声名狼藉。一直以来,这个说法作形容词使用的最常见场合是短语“盎格鲁-撒克逊种族”(la race anglo-saxonne),但1970年代以后,此类用法逐渐成为禁忌。如今,我们在谈到诸如“英国人”“法国人”这样的国族群体(national groups),或诸如“欧洲人”“南亚人”这样的地区性实体时,仍不会觉得有什么问题,但一旦当我们像1910年代的莫拉斯那样谈起“盎格鲁-撒克逊人”,“斯拉夫人”或是“黄种人”时,我们便多少会留个心眼了。

为什么法国人还在继续使用这个承载着争议性内涵的词?答案在于这个词本身的内涵也是在变迁的。1970年代以来,其种族方面的内涵已经逐渐式微,取而代之的是更广泛的社会、文化与经济上的意义。其中比较突出的有两方面:一来描述晚期资本主义的经济体系,二来在围绕多元文化而展开的争论当中显示出重要性。当然,它的内涵显然也是处于争议当中的。在某些时候它仍能唤起人们对于盎格鲁-撒克逊一词的更为古老的、半军事化的内涵的想象,比如戴高乐在1960年代就曾经用它来描述盎格鲁-美利坚在核能及核武器方面的合作,当今的欧洲人在磋商时也会使用这个词来描述英国对欧盟的强硬态度。总体来看,这个概念如今主要还是在一种相当宽泛的意义上,用于表述法国和英语世界之间的各种不同点。

盎格鲁-撒克逊一词与晚期资本主义的联系,则主要可以追溯到许多法文出版物那里。1990年代初期以来,记者和编辑们逐渐开始将作形容词使用的盎格鲁-撒克逊与资本主义(capitalisme)及市场(marche)这两个词连起来用。以1978年为界,检索持有左翼立场的月刊《世界外交论衡》(Le Monde diplomatique),可以发现如下的字样:“统治着盎格鲁-撒克逊世界的货币主义短视倾向(1981年)”;“盎格鲁-撒克逊资本主义所表现出来的追求全球霸权的努力(1982年)”;以及“盎格鲁-撒克逊资本家模式是许多跨国公司的首选(1992年)”。与这类提法相伴随的还有对“盎格鲁-撒克逊自由主义”的频繁提及,它通常被视为是法国秉持的“社会模式”(social model)的对立面。到1990年代后期,这种提法逐渐具有了警告的意味:论者常常提示要警惕“盎格鲁-撒克逊新自由主义”的霸权,或是谈到某种具有掠夺性的“盎格鲁-撒克逊资本主义”,这一点在1995年法国爆发的公共事业罢工潮中提及得尤为频繁。一些文章也曾严厉批评法国政府的某些决策“与‘盎格鲁-撒克逊模式’同流合污……其可怕后果如今已大白于天下(1997年)。”

“法国对待其少数族群的态度被用来与一种腐蚀性的盎格鲁-撒克逊多元文化主义作对比”

突出盎格鲁-撒克逊人与资本主义之间的联姻的,不只有那些左派办的杂志。2005年法国曾举行全民公投,否决了欧盟新宪法,盎格鲁-撒克逊这个词因此又在公共辩论中热络起来。在公投之前,亲近戴高乐主义的时任法国总统希拉克向选民作出保证,称“一个自由放任的方案,换句话说也就是一个让欧洲被极端自由主义者牵着鼻子走的方案,那都是盎格鲁-撒克逊人和大西洋主义者的取向……我们法国人不吃这一套”。公投结束后不久,《世界报》就在头版头条发表评论,将对于盎格鲁-撒克逊人的恐惧置于选举的核心。如同评论所言:“这次我们投出的反对一票究其本质而言……很大程度上可以用对于‘盎格鲁-撒克逊模式’的拒斥来解释”。在21世纪的头一个十年里,盎格鲁-撒克逊一词远不只是个修辞手法,它已成为了一个政治斗争的场所。在支持或者反对“盎格鲁-撒克逊道路”这个问题上选边站队,实际上就等于在各种紧迫的、围绕经济发展而展开的伦理争论中确认自己的立场。

另一个经常使用盎格鲁-撒克逊这个概念的场合,是有关多元文化的讨论。1980年代以来,法国的政治和知识精英开始对国内的少数族群推行更加强硬的融合与同化政策。这意味着复兴法国的共和主义传统,以及对法国的世俗主义倾向作出更强势的诠释,尤其是在与法国穆斯林社群的关系上。这种做法并非万全之策。少数族群对这一鼓励他们更彻底“融合”进法国社会的新举措,大多表示出相当程度的焦虑与不满,而法国政府在此问题上的铁腕手段——如对于伊斯兰头巾的禁令——也招致不少外界观察家的批评。

所谓的法国融合模式与“灵活的”英美多元文化主义的“冲突”所导致的后果之一,便是盎格鲁-撒克逊这个概念,在新近的相关争论中又变成了舆论的宠儿。与之前将“法国社会模式”与“盎格鲁-撒克逊资本主义”对立起来的思路类似,现在法国人又把自己对少数族群的态度,跟一种“腐蚀性”的盎格鲁-撒克逊“社群主义”(communitarianism)对立了起来。后者据称鼓吹个人主义,对社群之间的争斗坐视不管,导致公民撤退回自己的族群或种族认同中。在整个1990年代到2000年代,公共知识分子与政客们异口同声地对社会及文化差异管控上日益流行的“盎格鲁-撒克逊模式”大加挞伐,并屡屡强调法国的“融合模式”才是抵抗这一趋势的不二法门。这种做法与二十世纪初法国知识分子的担忧有异曲同工之处,当时的那些知识分子们也认为:法国的“文明”在盎格鲁-撒克逊帝国主义与资本主义面前正面临着严重的威胁;而新一代的知识分子群体则担心蔓延无度的盎格鲁-撒克逊多元文化主义可能会撕裂他们的社会。

法国人对盎格鲁-撒克逊这个词的使用未见减少。谷歌的N-Gram图表结束于2008年,在其结尾处呈现出触底反弹的趋势,那正是发生全球金融危机的一年。自那时以来,盎格鲁-撒克逊资本主义受到了前所未有的抨击和责难。与此同时,伊斯兰恐怖主义在欧洲的活动也迫使人们将融合、移民与安全问题放到议程的优先位置。在最近的法国总统大选中,极右派政党国民阵线(Front National)声称2016年是盎格鲁-撒克逊世界“觉醒”的一年——这是指特朗普的当选和英国退欧——而伊曼努尔·马克龙在法国媒体的眼中则成了“盎格鲁-撒克逊模式”的代言人(其当选是福是祸,则取决于评论家本人的政治态度)。

在这些没完没了的争论当中,眼下的现实究竟是什么样子,很大程度上已经变得无关紧要。英国和美国在几乎所有地方都有非常大的差异,但这不要紧,更别提其它一些国家也经常被扣上盎格鲁-撒克逊这个帽子了。所谓的盎格鲁-撒克逊与法国的“模式之争”,甚少能真正反映复杂的社会现实,但这也无所谓。重要的是,盎格鲁-撒克逊这个概念在法国具有一种特殊的地位,它是一面镜子,是一种回音,也是一个象征。

研究民族主义的学生和学者对此应当是很熟悉的。文化刻板印象是一种强有力的工具,其潜力常被低估——我们透过它来建构自己周围的世界。当英国人随口谈起“大陆”或美国人论及”欧洲”的时候,他们跟使用“盎格鲁-撒克逊”的法国人其实差不多。有时,英语国家的人也会愚蠢地使用诸如“盎格鲁-美利坚”或是“大西洋的”(Atlantic)这类词来谈论某种观念或思维方式,落入法国人曾经掉进过的那些陷阱。

话说回来,假如英国人和美国人仍打算继续经营那个共同的盎格鲁-撒克逊神话,他们也不会做得像法国人那么狂热。今天的法国知识分子、时事评论员、中层管理人员、学者以及工人们使用这些词汇的方式,跟19世纪后期的同胞们并无二致。时光在流逝,并没有多少人知道这些词在起源上的种族主义色彩,不过这没法改变盎格鲁-撒克逊一词在法国社会中始终“阴魂不散”的局面。

(翻译:林达)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】