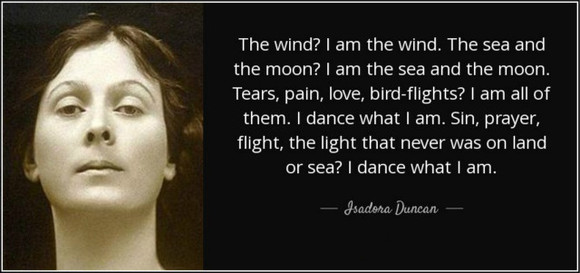

在短短49年生命里,邓肯的生活远比小说更荒诞离奇、扣人心弦。在走向夺走她生命的汽车时,邓肯留给世界的最后一句话恰好是:“我走向荣光!”

1927年9月14日,一条飘扬的彩色长围巾铰入了飞驰的车轮中,在几秒钟之内,围巾的主人被勒断脖子身亡,这位死者就是被誉为“现代舞之母”的伊莎多拉·邓肯(Isadora Dunca)。

在短短49年生命里,伊莎多拉的生活远比小说更荒诞离奇、扣人心弦。她从6岁起开始招揽邻居家的孩子,教授舞蹈收取学费;少女时代曾公开反对芭蕾舞的机械教条,并开始探索现代舞的身体表达;20岁出头,她随全家赴希腊学习,从古希腊的宗教中汲取舞蹈灵感,逐渐在欧洲大陆积累名气;盛年时代,她的名气甚至超过了时任美国总统伍德罗·威尔逊,上至国王下至农民都被她的舞蹈深深感染。在那个时代最伟大的雕刻家中,有三位将邓肯作为永久模特:光马约尔一人就绘制了500多幅她的舞蹈素描;罗丹跟着她走遍欧洲,作画数千幅,有不少至今仍陈列在罗丹博物馆中。

在伊莎多拉意外身亡后,这个世界似乎迅速将她遗忘了。她生前结交了数千位名流,只有两个到场瞻仰遗体;她在巴黎去世,曾为法国政府多次义务捐赠演出,但法国政府对她的身亡没有任何表示;祖国美利坚在当天忽略了她的死讯,大洋彼岸的人次日才在报纸上读到讣告。

伊莎多拉的一生复杂而充满悲剧性,作为一位富有实践精神的理想主义者,她将自己对现代舞蹈、女性地位和人类自由的思考都转变为了行动,以整个生命对抗攻击和指责。在走向夺走她生命的汽车时,伊莎多拉留给世界的最后一句话恰好是:“我走向荣光!”

在邓肯生活的时代,美国最流行的舞蹈是体操、芭蕾和交谊舞,现代舞尚不存在。少年时代,母亲送邓肯去学习芭蕾,不到3节课,邓肯就再也不去了。在她看来,“芭蕾形同傀儡,姿态很丑而且违反自然”,她更愿意在母亲的钢琴伴奏下自由发挥。

整个青少年时期,为了寻找赏识自己的剧团,邓肯前后搬了15次家,无论在芝加哥还是纽约,她披头散发、赤脚起舞,被观众和艺术届认为难登大雅之堂。在她大概20岁时,邓肯从纽约的阔太太们手中恳求来了300美元,带着一家人坐船去了伦敦,开始在欧洲的长期游荡。在法国和德国,她结识了更多的同好和赏识者,油画家卡里埃尔称赞道“与生俱来的创造本能引领她回归自然”“她虽遥想希腊(指邓肯的艺术灵感主要来自对古希腊歌剧、雕塑等的学习),却也只听从自己的声音”。

经过在欧洲的多年巡演,邓肯不断拓展舞蹈精神,她深受尼采、惠特曼及卢梭思想的影响,基于贝多芬、肖邦、柴可夫斯基等人的音乐,创作了大量的舞蹈作品。她认为,“未来的舞蹈就是往昔的舞蹈,即永恒的舞蹈,它始终没有改变,也永远不会改变。进一步说,往昔的舞蹈即人体无论在穿着还是舞姿上都回到最原始的状态——宽松的服饰、裸露的身体、赤脚等,这些形式都与大自然中人的状态最为亲近,这种状态是最自然的、放松的,也是值得追寻的。”

邓肯对艺术的追寻纯粹而执拗。她对演出场地和观众有着近乎严苛的要求;如果感到不满意,即使口袋里已没有下一顿的饭钱,她也不愿受邀演出。早年,她与家人在柏林食不果腹,但她坚决拒绝了在温特加登每晚1000马克的演出机会,因为海报上同时还有动物表演。她在巴黎时,经济陷入绝境,几乎没有剧院给她提供方便,但她仍然拒绝在香榭丽舍剧院跳舞,因为那只是一座音乐厅。

从美国作家珍妮特·弗兰纳在1927年撰写的回忆散文中,我们可以看出,邓肯收入不稳定,却是一位“豪华的漂泊者”。在人生最得意的阶段,她过着一掷千金的生活。每周六都在法国宅邸举办盛大的宴会,其中一次聚会从巴黎发端,在威尼斯发展壮大,几个星期之后在尼罗河一艘宽敞的游艇上达到了高潮。在美国纽约演出时,她花了2000美元买下城里每一朵复活节百合,用以装点剧场。活动结束后,她用仅剩的1000美元大宴宾客,结果连返回欧洲的船票都买不起。

到了晚年,邓肯穷得出奇,她自嘲地跟朋友们开玩笑说:“我简直不知道下一瓶香槟从何而来。”朋友们当即决定,她应该写一本自传赚钱。但是,没有等到自传出版,邓肯就意外身亡。她没有留下什么财产,只有一份忘记签名的遗嘱,还有像白色树叶般散乱的书稿,堆积在巴黎德朗波尔大街一间小小的单间公寓里。

相比于在现代舞领域无可争议的贡献,邓肯的私人生活颇受外界指摘。她的一生有过数十位恋人,曾与剧场设计师克雷格生下女儿黛尔蒂、与百万富翁派力斯·辛革生下儿子派屈克,而这两个孩子都是非婚生子,引起了当时舆论的轩然大波。更令欧美社会吃惊的是,邓肯于1922年前往苏联,将唯一一次婚姻交给了革命诗人叶赛宁,又在两年后迅速离婚,一个人走向死亡。

在自传《我的一生》中,邓肯回忆道,“总有人问我艺术和爱哪个更重要,我觉得两者是相互依存的。”而正如她在艺术上的破旧立新之举,邓肯在女性地位、个人作风方面也常有惊世骇俗的言行。在与克雷格未婚同居并怀孕后,邓肯遭到了柏林贵族女性的公开抵制。为此,她专门在音乐厅举办了一场演讲,告诉听众自己的舞蹈是一种解放艺术,还谈到了女性有自由恋爱和非婚生子的权利,三分之二的听众愤然离席,对她这种出格行径大为光火。

在生下第一个孩子时,邓肯对自然分娩大加斥责,她在传记中控诉道:“现代女人竟然还得忍受这种自然生产的不人道酷刑,这真是前所未闻的野蛮行为,我们必须想办法结束这种折磨。现代科学如此发达,大家却不认为无痛分娩是理所当然之事,这不是挺荒谬的吗?为什么一般女人有这种愚蠢的耐心,认为应该忍受这种残害自己的酷刑?”

邓肯从不以女性主义者自居,她认为那些争取工作权、投票权的行为好高骛远,“如果连无痛分娩和非婚生子的权利都不能捍卫,我拒绝谈论女权,”她在传记中写道。

对她而言,爱情、子女与艺术同等重要,尤其是非婚生下的一双子女,为她带去了更多纯真与灵感。她认为非婚生子是女性自由的象征,因为可以选择最优秀的男性作为他们的父亲,而邓肯也的确对两个子女非常疼爱。不幸的是,1913年,因汽车刹车失灵,她的一对儿女与保姆所乘汽车坠入河中,三人均溺水身亡。随着孩子的离开,邓肯天性中最重要的一个部分也随之夭亡。

此后,她发疯一般地与人做爱,只为再次怀孕,上天也确实赐给了她第三个孩子。孩子降生那天,正是一战德国宣战的日子,家庭医生所乘的汽车被混乱的人群挡在栅栏后面,延误了接生。当医生赶到时,孩子生下来就死了。“汽车是我的死敌,”邓肯悲愤地说,“它害死了我的三个孩子,也许有一天汽车也会要了掉我的命。”不料一语成谶。

无论是面对艺术还是爱情,邓肯追求的最高目标始终是独立和自由。而这一目标在她的晚期岁月中,从个人层面上升到了全人类,她决定抛下种族、国籍的身份限制,像拜伦和雪莱一样,成为一名传播爱与美的自由斗士。最终,她选择到俄国去,因为她坚信“俄国将是艺术家与理想主义者的未来”,在那里“人的心灵将变得更加美好、更加慷慨,比耶稣基督曾经梦想过的还要伟大”。

1921年7月,邓肯抵达了物资匮乏的莫斯科。在三餐不济的情况下,她四处奔走筹募,创办了“伊莎多拉·邓肯公立学校”,训练从工农子弟中选拔出来的儿童学习舞蹈。她认为,想要将真善美赋予工人的孩子们,没有比教她们跳舞更好的途径。为了筹集经费,她甚至跑到西伯利亚荒原巡回演出。然而伊莎多拉的付出收效甚微,事实上,那些栽植在孩子体内的艺术灵性,一旦遭遇贫困现实的冲击,往往所剩无几。

更糟的是,邓肯的行为遭到了美俄双方的攻击。在西方舆论界看来,她被指控为俄国布尔什维克的同情分子,为了传播赤色思想才到各地巡回演出,因此在巴黎、柏林等城市巡演时屡屡碰壁,甚至被美国政府吊销了护照;在俄国政府看来,邓肯像一个行为怪异的美国间谍,于是连一张在莫斯科办学的许可证都没拿到。

邓肯在去世前3年移居法国,最穷的时候兜里只有5法郎35生丁,但她还是拒绝了香榭丽舍音乐厅工作两周可得5000法郎的诱惑。艺术之于她的神圣感,人们通常难以体会。她的心中勾勒着这样的图景——“也许有一天,一股巨大的洪流满载着兄弟般的情谊,在舞蹈艺术的推动下,从俄国冲向欧洲,把狭隘的偏见和自相残杀的敌意涤荡得无影无踪……”

邓肯没来得及看到自己梦想成真,以一种极为戏剧化的方式终结了自己的生命。“伊莎多拉,是一个没有美国特色的艺术天才,是一个个人大规模地组织爱、母性、政治和教育的没有美国特色的天才,也是一个没有美国特色的讲究豪华的天才”珍妮特·弗兰纳在悼文中写道,“伟大的艺术家都是悲剧性的,事实证明毁掉伊莎多拉的也许就是堂皇——短暂的奢华的堂皇,永恒的理想的堂皇。”作为同时代人,弗兰纳的评价也许是对邓肯一生最中肯的诠释。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】