马丁·卡帕罗斯不想只是用悲情故事给读者10分钟的感动,了解饥饿问题的本质关乎我们每个人的未来。

阿根廷作家、记者马丁·卡帕罗斯(Martín Caparrós)。摄影:Jack

上个月,年至花甲的阿根廷作家兼记者马丁·卡帕罗斯(Martín Caparrós)获得了由美国哥伦比亚大学新闻学院颁发的2017年玛利亚·摩尔·卡伯特奖(Maria Moors Cabot Prizes),这是全球历史最悠久的新闻类奖项。在颁奖词中,卡帕罗斯被形容为“拉丁美洲文学新闻的代表人物之一”、一位“直言是非”的公共知识分子,因为“他首先是一位出了名的诚挚、公正、严谨的记者”。

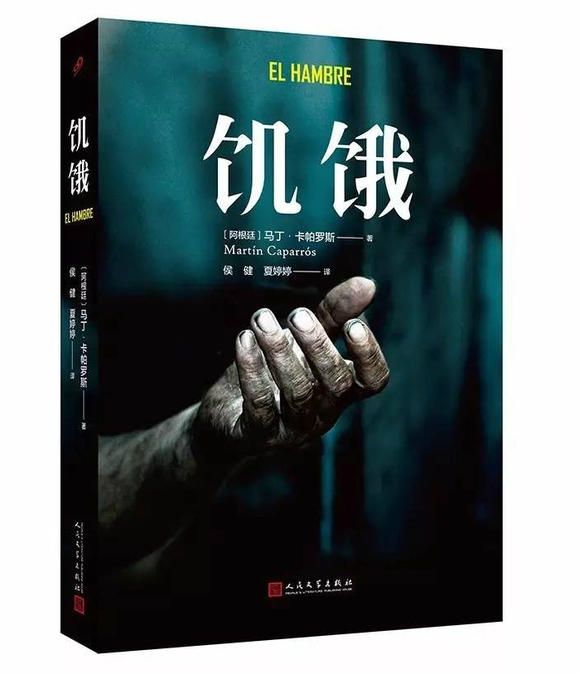

卡帕罗斯的著作《饥饿》中文版日前由“99读书人”出版,他历经多年,游历各国写出了这本书。他采访了全球最富裕、吃得最好的人,也采访了全球最为生计所困的人,试图理解为什么当今世界仍然无法解决饥饿问题。在2017上海书展开幕的前一天,卡帕罗斯接受了界面文化(公众号ID:BooksAndFun)的专访,从新书《饥饿》延展到了他对于饥饿问题的种种观察与思考。

自人类社会建立之初,饥饿问题与饱受饥饿之苦的人们就始终存在,以致于我们已经习惯了通过数字去讨论它,躲在数字背后与具体的问题保持着一个安全距离。尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》中提出,人工智能的发展将让数以亿计的人成为“无用阶级”。就在我们为这一预言忧心忡忡的时候,我们并不知道:此时此刻,全球有9亿人正因缺乏工作机会、没有薪水而忍饥挨饿;平均每5秒钟,就有1人因为饥饿和营养不良引起的疾病死亡。

为了打破包裹在冰冷数字之下的陈词滥调,卡帕罗斯决定书写那些直面饥饿与贫穷的人的故事。在这些故事里,有喂养不起孩子、只得哄骗孩子睡觉的母亲,有为独生子送终的绝望父亲。但只是讲故事还远远不够,“讲述那些吃不饱饭的人的真实故事构成了这本书的基础,但我很怕这本书会变成‘悲惨色情’(misery pornography)——告诉你一个非常感人的故事,你觉得自己是个好人因为你被深深触动了,10分钟后你就把这个故事抛到脑后了。”在他的书写中,数字构成的宏大叙事和充满痛楚的个人故事交织缠绕,向读者展现了一幅真实的全球饥饿图景。

我们一直假装饥饿问题已从生活中消失已久,但卡帕罗斯警告我们,全球经济的现有机制正在使这一发迹于全球经济秩序低端的问题反噬链条上游。“被就业市场抛弃、失去工作、失去土地、失去一切的人数不断上升。奇怪的是,这种争论已开始降临到富裕的欧洲和北美国家了。特朗普获胜在很大程度上也是因为越来越多美国人感到自己成为了就业市场上的多余者。”

在某种程度上而言,卡帕罗斯笔下的“饥饿”是一种比喻,在《饥饿》一书中,他这样写道:

“饥饿是一种分隔的比喻:一道他们与我们、拥有者与没有者之间、因为一些人有和一些人没有之间的断然的屏障。如生态理论哪怕是虚张声势,给我们造成一种人人平等承担责任的感觉,如气温上升,我们都要一样受煎熬,如果生态是所有威胁中最平等的一种,因此引起了广泛的支持,饥饿却正相反,饥饿是最具阶级性的威胁。我们很多人都清楚这不是我们的问题,那么,这为什么成了我们的问题?”

界面文化:你写作《饥饿》的动机是什么?

马丁·卡帕罗斯:在过去的三十多年里,我作为一名记者接触过很多话题。在我接触过的这些社会、经济和政治问题里,有一件事很常见,就是很多人吃不饱饭。但我总是把它当做次要之事,而不是写作的主题来对待。后来,我越来越觉得我想要把这件事置于前台,而非一个背景,所以我开始考虑我能够如何描写饥饿、理解饥饿。

在当下这个世界,饥饿似乎是老生常谈,很多时候我们不会过多关注它,所以我试图打破这种陈词滥调。我有两个原则:第一,不存在“饥饿”,存在的是人们吃不饱饭这件事——两者有所不同——“饥饿”好像是一件抽象的、数字概念的、离我们很遥远的事,我们很难理解在那种情况下要如何生存下去,因此我决定前往不同的地方,探访饥饿的人,听他们讲述自己的生活并记录下来。第二,不存“饥饿”,存在的是不同的机制导致人们吃不上饭。我希望选择不同的考察地点来分析并理解其背后的机制,找到问题症结所在。我先确定了以上两条原则,之后就开始了写作。

界面文化:在《未来简史》中,以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利指出,人类已经在和瘟疫、战争及饥荒的长久之战中取得了胜利,人类目前面临的挑战是如何利用技术来延长寿命、获得更多的幸福。但从你的著作来看,我们远远没有消灭饥荒,这个问题实际上还越来越严重了。是什么让饥饿与饥荒从公共话语中消失的?

马丁·卡帕罗斯:我非常欣赏赫拉利的两本著作《人类简史》和《未来简史》,但我不同意他的观点。他是在为他和我们所生活的这个世界发言——那些多少更富裕的国家。的确,我们已经远离饥饿了,但世界上仍然有9亿人在忍饥挨饿。我们不能说饥饿是一件只存在于过去的事。

在我看来,饥饿这个话题从公共话语中消失有很多原因。其中一个原因就是,在富裕国家饥饿已经非常罕见了。大概在50-70年前我们还能看到这种现象,现在已经见不到了,所以我们很容易忽略这个话题,认为饥饿不是我们的问题,而是别人的问题。

但有一点赫拉利是对的,有史以来人类第一次有能力让地球上的每一个人吃上饭。上世纪七八十年代是人类历史上的重要时刻,因为绿色革命和其他的技术进步,人类从那时起第一次能够养活全部人口了。所以饥饿不再是一个技术问题了,而是一个社会、经济和政治问题。没错,饥饿问题的确可以被解决,但我们需要的是解决问题的政治决心。遗憾的是,现在我们没有,因为我们可以假装这个问题不是我们的问题,不是吗?

界面文化:据我了解,《饥饿》已经被翻译成了多种语言出版,但英译本要到今年11月才上市,这看起来有些不同寻常。背后的原因可以说是“第一世界”国家读者对这个话题不是很感兴趣吗?

马丁·卡帕罗斯:今年英译本不会出版了。的确在亚马逊和其他网站上已经有了预售,但译本还有些问题,需要延迟。我也不知道为什么,这本书已经以20多种语言翻译出版,唯独没有英语。我不想通过这件事来做什么大而化之的评论,但这件事的确发生了,很奇妙。他们提供了一个很糟糕的译本,我没有接受。我觉得这和英语国家的图书出版方式有关,主要是美国。美国的编辑非常独断独行,他们认为自己可以让作者接受一切,我不是很习惯这种做法。

界面文化:你历经多年游历各国写出了这部作品,期间既采访了全球最富裕、吃得最好的人,也采访了全球最为生计所困的人。在开始调研之前你做了哪些准备?和背景如此不同的人交谈的挑战是什么?

马丁·卡帕罗斯:我在相关问题的探讨上已经花了三十多年时间,在写作之前我已有充足的时间去学习了,不觉得自己还需要做什么特殊的准备。很多时候人们会说,“你看上似乎并没有被你看到的东西惊骇到呀”。因为这已经不是我第一次知道世界上有这样的事发生了,没有任何值得惊讶的。

界面文化:但我记得在书中你有流露出惊讶的情绪。

马丁·卡帕罗斯:我知道。要说我有做什么准备的话,那就是准备好被惊讶,并保持这种被惊讶的能力。这是写作很重要的部分——对所见所闻感到惊讶。我非常珍视这种能力。我非常喜欢被告知一些我无法想象的事,见证一些我不曾见过的事。

界面文化:亲眼见证了那么多悲惨之事,你是否曾在某个瞬间觉得这太让人难以忍受,没有办法继续下去了?

马丁·卡帕罗斯:没有谁让我觉得没法继续下去了,但有时候我看到的东西的确太过残酷,有时候则是我犯了愚蠢的错误并为此感到羞愧。我记得在书里写过这样一个时刻。一位母亲告诉我她的很多孩子都死了,我问她生那么多孩子是否是为了很多孩子会早夭而做准备。她看着我说:“没有哪位母亲在生孩子的时候会想她的孩子总有一天会死。”我感到非常羞愧,真的,她说的太对了,我的问题太愚蠢了。我有过很多类似的时刻。

界面文化:我们总是习惯于用数字或其他抽象概念来讨论类似饥饿这样的宏大问题,似乎可以使我们与这些话题保持一种安全的距离。鉴于你曾和那些直面贫穷和饥饿挑战的人们面对面交流,这个经验如何帮助你重新理解饥饿?

马丁:卡帕罗斯:因为我已经和各种各样的人打交道很多年了,我不认为我的理解能够被这个重塑。但我的确对如何把个人故事和数据结合在一起非常感兴趣,那些食不果腹者的真实故事构成了这本书的基础。但我很怕《饥饿》会变成“悲惨色情”——告诉你一个非常感人的故事,你被深深触动,因而觉得自己是个好人,10分钟以后你就把这个故事抛诸脑后了。

为避免这种情况,方法之一就是把数据分析融入故事之中,让读者理解为什么这些故事会发生。当你理解了起因,要想忘记这些故事就会比较困难了。所以对我来说,很重要的就是平衡真实故事、真实瞬间和数字、分析之间的互动关系。

界面文化:你印象最深的是哪个故事?或许我们称之为“故事”也许太过虚伪了?

马丁·卡帕罗斯:在不同时间,我印象最深的故事也不一样。几个小时以前别人问我的时候,我说的是一个孟加拉国的故事:一位母亲找不到东西吃,就在锅里倒了点水、生上火,骗孩子说去休息会,醒来后就能吃上饭了,然后孩子们就去睡了。我对这个故事印象深刻。

但当你问我的时候,我脑海里第一个浮现的是一个男人。我是在一家医院见到他的,他的儿子病得很重,马上就要死了。那个男人看起来很伤心,因为他唯一的孩子就要离开他了。按照非洲的标准来看,他是个老人,已经55岁了,不可能再有孩子了。失去儿子以后,他将孤零零地生活,没有人供养他,而他的孩子曾是他的全部希望。

界面文化:这本书的核心观点是,饥饿不是因为食物短缺,而是因为社会不公。在你看来,我们对饥饿和饥荒的最大的误解是什么?

马丁·卡帕罗斯:许多人相信食物短缺是因为政府腐败,或者气候和土壤条件太恶劣。这是我第一次到当地调研时听到的说法。人们总是说“结构性饥饿”,他们想表达的真实含义是:饥饿是不可避免、无法改变的事。但当你真的到实地看了以后,你会觉得这个说法不是很可信。

他们告诉你土地贫瘠,干旱少雨,很难种植谷物。但当你知道这片贫瘠的土地是全球第二大产铀国的时候——铀是一种非常稀有昂贵的矿物——当你发现尼日尔的产铀行业被来自法国和中国的两家大公司把持的时候,你能够很容易地计算出来,产铀的部分收益本可以用来建造农业基础设施,比如灌溉系统、道路和机器器械。而后你就会意识到,在“结构性饥饿”这个说法里面,所谓的“结构性”不是指尼日尔农业的结构性问题,而是指全球经济的结构性问题。这是截然不同的两码事。在饥饿问题的每一个层面里,你仔细观察通常都能得出这样的结论。这是我觉得写作这本书很有必要的原因。

界面文化:你的意思是说,饥饿问题是西方资本主义的系统性失败?

马丁· 卡帕罗斯:是的。这个系统已经统治全球至少100年了,但我们仍然无法改善这个令人羞耻的状况,许多人甚至对此不甚理解。这当然是一种失败,甚至可以说是全球系统最大的失败之一,但它看上去没太影响我们的生活,我们对它的忍耐度很高。

界面文化:在书中,你指出贫穷和饥饿的深层原因是全球资源分配特别是技术进步让部分劳动力变得多余,人们没有生产资料和薪水,也就失去了养活自己的能力。几十年来的一种流行论调是,贫穷是因为人们懒惰、愚蠢、无法与时俱进,所以这都是穷人们自己的错。如果我们真的选择袖手旁观,会导致怎样的结果?

马丁·卡帕罗斯:被就业市场抛弃、失去工作、失去土地、失去一切的人数不断上升。奇怪的是,这种争论已经开始降临到富裕的欧洲和北美国家了。特朗普的胜利很大程度上也是因为越来越多的美国人感到自己成为了就业市场上多余的人。

这一现象很诡异,通常社会风潮是从第一世界向第三世界蔓延,或者只在第一世界发生,但如今,一个首先发生在第三世界的现象开始向第一世界“逆袭”了。这一连串事件非同寻常,不是吗?如果我们袖手旁观,问题会不断扩大,它不仅仅影响着最初出现问题的地方,也将影响那些直至今日都被我们认为安全的地方。

界面文化:你在书中提出回归传统、抵制最新技术不是一个好的解决方案。但过多倚赖科技同样危险不是吗?如今已经有自动化取代人类工作之忧了。在你看来,我们的未来会是怎样的?

马丁·卡帕罗斯:关于这个问题我想说两点。第一,就像我反复强调的,如今我们已经有能力消灭饥饿,技术革新能够实现这一目标。像我们的曾曾祖父那样种土豆的确很好、很浪漫、很健康,但我们无法获得充足的食物。过去全球人口是30亿,如今是80亿,这么做意味着许多人要因此挨饿。如果你想让所有人填饱肚子,就必须采用新技术。

问题的关键在于,谁能够从新技术的运用中获益?一个很大的问题是,西方国家运用转基因这样的新技术,到头来获益的仅仅是孟山都这样几家大公司。这不是一个技术问题,而是一个政治经济问题。我们需要做的,是让所有人从新技术的运用中受益,而不仅仅是让大公司的股东受益。要做到这点的话,就需要一个政治过程。

关于自动化的问题,我之前说第三世界国家的问题正在降临到第一世界国家,越来越多人被新机器夺走了工作。要减小此类技术的危害性,我们要做的不是停止使用技术,而是从政治和经济层面寻求方法去分享技术进步的成果。如今的问题是技术进步的成果都集中在少数人手里,只有他们是受益者。

界面文化:这样看来,“饥饿”可以说只是一种隐喻。

马丁·卡帕罗斯:我想,我在书里的确这么写了:饥饿是一个隐喻。很长一段时间里它一直都是,在史上最重要的社会运动中,人们要求得到面包,参与法国大革命的人就是在要求得到面包,如今仍然如此。饥饿问题凝结了所有的社会经济关系,这是一个能够轻易想到的隐喻,人们可以立刻理解它的含义。你可以为付给一个工人1000美元是否合理展开辩论,但你不能辩解说让一个人没有东西吃是合理的。所以,这是一个非常强大的隐喻。

界面文化:你认为未来跨国公司和国家政府之间的关系会是怎样的?

马丁·卡帕罗斯:这的确是个问题。看起来除了少数国家以外,许多国家不再有政治力量能够与跨国公司抗衡了。大多数西方国家不再有那种力量了,如今西方多数国家政府无法做出准确的决策,决策更多是取决于其他力量,比如说市场。在接下来的几十年里,我们会经历很多混乱,因为权力必须得到调整,没有抗争是无法争取来的。

界面文化:你是否认为中国能够为全球化的问题和现有的发展模式带来一种替代性的解决方案?

马丁·卡帕罗斯:我不知道。对我来说很神奇的一件事是,中国很有可能在未来的三四十年内成为全球统治力量。我可能是看不到那一天了,但我正在写一部小说,故事发生在2050年,在那个世界里,中国是全球最重要的国家。

界面文化:在2017年——《饥饿》首次出版的三年后,这个世界出现了反全球化、恐怖主义和民粹主义浪潮。你对这个令人不安的趋势作何评价?

马丁·卡帕罗斯:突然之间,民粹主义成了一个大问题,因为它发生在美国、法国、英国这几个西方国家。民粹主义的历史悠久,在此之前没人觉得这是个问题,仅仅只是因为它发生在发达国家了,人们才开始重视。难民问题也是个常年无法解决的问题,但只有当难民抵达欧洲了,人们才开始注意到。我不认为这些问题和10年前相比有什么不同。

在索马里,每天都会有几千名儿童因为饥饿死去。更糟糕的是,我们依然对此充耳不闻。这才是问题所在——我们不认为9亿人吃不上饭是我们的问题,或者是人类的问题。

人物简介:马丁·卡帕罗斯,出生于布宜诺斯艾利斯。1976年至1983年间,他曾活跃于多个地下刊物,期间在巴黎索邦大学获历史硕士学位,之后旅居马德里,在西班牙《国土报》工作。卡帕罗斯在16岁正式走上职业写作道路,1987年回到阿根廷后陆续出版了一些旅行笔记和若干部小说。2004年,卡帕罗斯获得西语出版界最重要的奖项之一行星奖,其奖金数额仅次于诺贝尔文学奖。2011年,他的小说《活着的人》获得埃拉尔德小说奖。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】