他被称为汉学界的“祖师爷”,在汉学界是神一般的存在;他也是一个文物大盗,是“丝绸之路上的外国魔鬼”。

先广播一个友情提示。

假设你在跟某个人聊天,恰巧他提到了伯希和,而你不知道伯希和是谁,那赶紧趁他讲的时候,偷偷地去网上查一下,然后若无其事地继续听下去。千万不要冒冒失失地问:伯希和是谁?

(为什么?)不要问为什么!

毫无疑问,将有一波饱含恶意的惊异目光扑面而来,如刀刃,如寒冰,如火山岩浆,如地狱之火:What?连这人你都不知道,知识面也忒窄了点儿吧?这天儿没法聊下去了!

呵呵。

不过没事儿。勇敢地顶住,继续问下去:“那么,伯希和到底是谁呢?”主动权就又回来你这里了。

(为什么?)又问为什么!

因为对方会呆住,不知道该怎么回答,八成会不耐烦地说:“哎呀,跟你说你也不明白,去网上查查就知道了。”

聊天继续,或者干脆结束。问题在于:伯希和到底是谁?

钱锺书先生有句妙语,大意是,如果你觉得鸡蛋好吃,不必非得去见见那只下蛋的母鸡。钱先生说的是应付记者的话,是自谦,大部分读书人好奇心旺盛,吃完鸡蛋,恐怕还是想看看母鸡的模样。

法国汉学家伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)一辈子也下了不少蛋,哦不,写了不少著作,语言能力又极佳,英法德俄不用说了,古汉语、希腊语、拉丁语、梵语、伊朗语、回鹘语、突厥语、蒙古语也都能在研究中运用自如。他的研究大大扩展了西方世界对亚洲尤其是东亚、中亚、南亚的认识和理解,让巴黎成为世界汉学的中心。后来美国哈佛燕京学社成立,想聘请伯希和去主事,伯希和不去,推荐的是自己的学生叶理绥(Serge Elisseeff)。史学家、和陈寅恪并称“史学二陈”的陈垣曾呼吁将汉学中心从巴黎和东京抢到北京,心目中的一大敌手就是伯希和。而中央研究院历史语言研究所刚建立的时候,雄心勃勃要将中国学术引向现代转型之路,伯希和代表的法国汉学也是重要的参照系。

伯希和的生平极为丰富,涉足领域之广,经历之精彩,丝毫不在他的学问之下。可惜除了盗取敦煌遗书和写文章批评别人之外,他的经历几乎不为人知。学生们奉之若天神,每次谈论起他,就像面对一尊天神,膜拜来膜拜去,而被他批评过的同行,通常也不敢还嘴,宁愿背地里对着这个狡猾的影子吐口水。

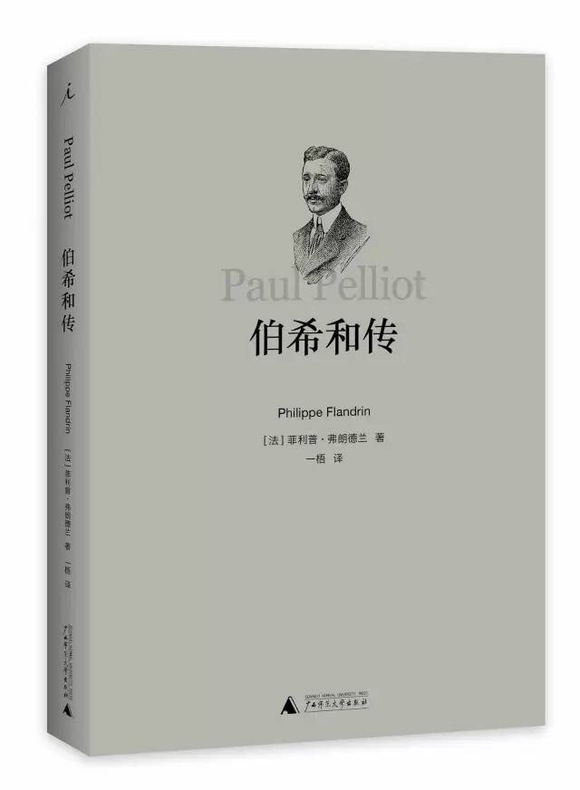

理想国今年初出版了《伯希和传》,是他的首部完整传记,很多内容是此前从来没有出现过,连他的学生都不知道的。借着这本书,咱们先不讨论鸡蛋好不好吃,去看看母鸡不下蛋的时候到底在做些什么。

说起来,1900年的夏天真够法国人忙活的。

巴黎,鼎鼎大名的现代性之都,正在举办世界博览会。十一年前,为纪念法国大革命一百周年,已经办过一回,还专门盖了座埃菲尔铁塔跟全世界得瑟。然而不过瘾,得再办一次,指导方针就一个字儿,大,把别人全都给比下去。可惜的是,不能再重新盖一座,于是就给埃菲尔铁塔刷漆,全刷成金灿灿、明晃晃的黄色——法国人就这么简单、粗暴、自信地走进了新时代。

北京这边儿呢,在闹义和团。夏天一到,火气随着气温蹭蹭往上升。慈禧老佛爷在御前会议上点了点头,外边就开打。战斗的最前线,在法国公使馆。

这时候,22岁的法国小伙儿伯希和登场亮相。他3月份从越南来到北京,想学学中文,再四处转悠着去搜集古书。赶上了。使馆被层层包围,别人一个个都心惊胆战,尤其是法国公使毕盛,考虑事情比较周全,瞻前顾后犹犹豫豫的。伯希和倒很兴奋,虽然只是一个志愿兵,但坐不住,不服,比公使馆里的法国海军陆战队还来劲。在他看来,清政府断然不敢跟外国人开战,退一万步讲,就算打起来,使馆里有几百名训练有素的士兵,足够对付外面成千上万的义和团和清军。

伯希和在日记里说自己奔袭数十里解救教民,亲手杀死几个“敌人”,不知道是真有其事还是借机吹牛。不过有一点是千真万确的:酒没少喝。外面打得正热闹的时候,伯希和跟战友在毕盛的酒窖里发现了几百瓶上好的葡萄酒,还有松露、蘑菇罐头、黄油。为了维护伟大祖国的尊严,他们怀着悲痛的心情,唱着《马赛曲》把这些全给吃了喝了。“无论如何不能落在敌人手里”,面对毕盛夫人的抗议,他们大概是这么想的。

清军在法国使馆外面修筑了工事,挂起两面旗子,开始装腔作势地围攻。伯希和在两名法国水手的帮助下,点一把火把工事给烧掉,趁着清兵救火的工夫,又用铁钩勾下了一面绣着“李”字的大旗。就是下面这个:清军统领荣禄的右军军旗。

好不容易树了俩flag,他给勾下来一个。

伯希和这算大功一件,获得一枚荣誉军团骑士勋章。

清军其实也没怎么好好打,荣禄在御前会议上属于极力反对开战的一派。双方虚虚实实,打打停停,到7月17日,清政府宣布停战,开始试探性地进行对话。这时候,伯希和又搞出了点事情。

下午一点钟,伯希和跟两名法国上尉走上大街跟中国人交谈。不知道伯希和是突发奇想还是早有预谋,趁着别人不注意,他跳过路障,朝着清军阵营跑去。结果当然是……被抓了起来。他被十几个清兵围着,带去见清朝官员。同行的法国上尉担心得不得了,自己又不敢来要人,赶紧写一封信,找了个中国苦力带到清军大营。没想到伯希和正在跟几个大官一起品茶、吃水果。好着呢。everything is OK。跟伯希和交谈的官员里,就有大名鼎鼎的荣禄。伯希和能说一口流利的汉语,很讨荣禄喜欢,一直到下午六点钟才回到公使馆——这次是被清军护送着。

有个细节很有意思:后来他和毕盛谁也没再提起这件事。咱们现在纯瞎猜,其实他们俩不提也好,毕竟伯希和又不能跟毕盛说:大清国的荣禄怎么样,厉害吧,我跟他谈笑风生!

那不就傻了嘛。

这是伯希和在中国的第一次亮相,他勾下来的那面军旗,现在还在法国放着。伯希和从小就想当外交官,这回算是小试了一下身手。(跑个题,比伯希和大七岁的普鲁斯特恰好相反,一想到要待在外交部,甚至要被远派到某个国家去当大使,简直想死的心都有。)

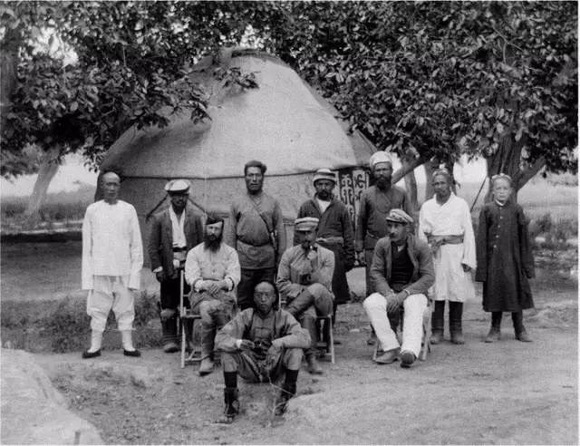

1906年6月14日,法国西域考察团从巴黎出发,到中国的新疆去发掘古物。除了伯希和,考察团成员还有两个人,负责地理测绘的军官路易·瓦扬(Louis Vaillant),以及摄影师夏尔·努埃特(Charles Nouette),临行前三人合了个影,当作留念。这张照片是费了半天劲才从法国国家图书馆的网站上找到的,不太常见,从左到右分别为瓦扬、伯希和、努埃特。

法国成立西域考察团的时候,正是英、俄两国“大博弈”(Big Game)的关键时刻。从19世纪中叶开始,英俄就开始在中东和中亚不断扩张势力范围,最后直接形成对峙局面,据说双方士兵一度相隔只有数百米,在各自占据的山顶上都能看到对方。

欧美的学术界也开始暗中较量,纷纷派人到中亚进行考察。为了协调各国的势力范围, 1902年召开的东方学大会上成立了一个“西域和远东历史、考古、语言与民族国际考察委员会”,各国分设委员会。东方学家埃米尔·色纳尔(Emile Senart)担任法国委员会会长,正是他提议由伯希和率团到西域考察,后来伯希和也主要向他汇报考察的进程和收获,信件大多发表在当时的学术期刊上,报纸上也不断更新考察队的进程。

这次考察有点像国际马拉松比赛,别人都跑出好几公里了,法国选手才刚刚出发。前后几年参加比赛的选手有:英国的斯坦因、德国的格伦威德尔和勒柯克、俄国的科兹洛夫、日本的大谷光瑞和橘瑞超。这还不算已经暴得大名的瑞典探险家斯文·赫定,他已经跑完全程,准备跑第二轮了。

不过,法国参赛的可是伯希和呀。他天生好斗,不甘心落于人后,而说起对西域和中国历史的了解,其他人更是没法比。

从巴黎出发,经过莫斯科,再到塔什干停留两个月,等着考察所用的器械从圣彼得堡运来。这时候伯希和也没闲着,开始跟当地人学突厥语,等他们出发的时候,已经能用这种语言跟当地人交流了

有人可能忍不住撇嘴:那么多人跑到中国领土上来“考察”,发掘古物,你能耐再大,不也是典型的强盗行为嘛。说起来没错,不过实际情况要更复杂。例如,伯希和的考察团是有正式护照的,大使馆和北京政府一个招呼打过去,沿途的官员都得全力配合。连伯希和自己都看出来了:“无论如何,欧洲人哪怕是怀着世界上最良好的意图,也可能被中国官员视为引起纠纷的缘由。要是发生了事故,官员就可能被调离、受罚甚至贬官。”对于这些官员来说,上面传下来的命令不能不遵守,眼前的这些人也惹不起,越早送走越好。

老百姓也经常能捡到一些古物,当宝贝卖给外国人。有人拿出自己挖的古钱想卖给伯希和,伯希和连看不都不看,一门心思找佛像。这些人很奇怪,问伯希和的厨子老丁:“你说这伯希和先生是不是脑子不正常啊,花那么多钱去挖佛像,那些破烂玩意儿又不值钱!”老丁只负责做饭,其实也不太明白“考古”和“挖宝”有什么区别:“他们欧洲人的事儿,咱都不懂。”

那些考察过程就不用细说了,都是土坯、铜钱、陶片、佛像什么的,专业人员看起来恐怕都觉得太枯燥。伯希和在日记里对斯坦因和格伦威德尔的各种吐槽也不说了。他雇的年轻民工偷了三个佛头去向自己移情别恋的女朋友献媚也不适合在这儿提。

总而言之,伯希和在那么多考察团挖掘之后,仍旧从图木舒克(Toumshouq,意为鸟喙)这个地方发现了大量文物,在自己29岁生日那天,发掘出大量胡语文书和佛教塑像,大获丰收,总算是没辜负法国学术界的期待,用他自己的话来说,这下可以“在其他国家面前摆出一副胜利者的姿态”了。

P.S. 一个细节:1907年五月初五这天,伯希和完成发掘工作回到住处,不禁想起整整七年前自己在北京东交民巷里度过的那段日子。

接下来,伯希和还会再次想起东交民巷。在乌鲁木齐,他碰到义和团时期的另一位对手载澜。载澜被贬到堪称中国西伯利亚的边陲之地,闲着没事,整天摆弄自己手里的照相机。在用无数杯香槟酒巩固了彼此的友谊之后,伯希和终于要继续出发了,载澜感伤地说:“你们要走了,而我却仍然留在这里。”伯希和则暗暗吐槽:我不认为应该向他重提,他过去曾经迫使我们滞留北京公使馆,当时我们可是求之不得地想赶快离开!

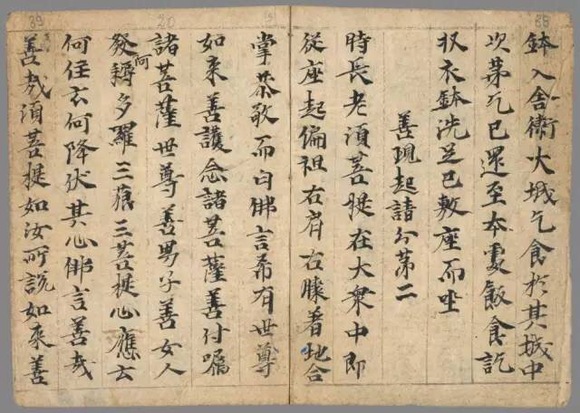

但伯希和应该感谢载澜,从载澜赠送的一卷《金刚经》写本上,他最后认定,敦煌有一个巨大的宝藏在等着他。

20世纪初期,敦煌藏经洞的大量珍贵写本流落异国,不少中国学者感叹,“敦煌者,吾国学术之伤心史也”。稍微关注这段历史的人都知道,这段伤心史是拜两个“外国鬼子”(foreign devil)所赐,一个是英国人斯坦因,一个是法国人伯希和。

给他俩打开藏经洞大门的,是道士王圆箓。1899年,王道士从山西来到敦煌莫高窟,在一座废弃的寺庙里住了下来,发愿要重修这座寺庙,四处化缘,几年下来,倒也攒了一些钱。

发现藏经洞的事儿,王道士不是没跟上级汇报过,可兰州总督府听说这批写本要用七大马车才能装完,就有点发愁,政府经费有限,花在这些古物上,未免不值,关键是,也没地儿放啊,于是让王道士全权保管。王道士倒也不辱使命,除了每年拿出一些晋唐书法作品给当官的送送礼,安排远道而来的喇嘛看看佛经,没出什么大事儿。

直到1907年,来了个斯坦因,转年又来了个伯希和。

斯坦因不简单,先让随行的一个师爷蒋孝琬跟王道士打前站,继而跟王道士周旋了几天,软磨硬泡,在聊天时,他发现王道士对唐代的玄奘非常敬重,还请人画了满墙唐僧西天取经的故事,于是大打情怀牌,说自己是追随这位高僧的足迹,来这里搜求经卷。

然后,斯坦因搬家似的运走了29箱写本和画卷,留下44个马蹄银,临走又听王道士表达了一遍对玄奘的敬仰之情。斯坦因唯一的遗憾是“缺乏汉学的训练”:“如果能将我对印度语一半的知识换取汉语的十分之一,我会多么开心啊!”言外之意是,我要懂汉语,就能挑走更多更好的写卷了。

而汉语正是伯希和的强项。

伯希和离开巴黎时就知道:(1)敦煌东南二十公里处有一座佛教石窟群,(2)当地有个道士,(3)斯坦因从这个道士那里获得了大量古代写本。如今,有了载澜送的佛经,他显然更有理由对这次敦煌之行充满期待。

到了敦煌,王圆箓暗示伯希和,之前有人(显然是斯坦因)在里面工作了三天,还给留下“一笔相当可观的钱”,正式购买了很多写本。伯希和是一个能瞬间看透别人心思的人,当然明白这句话的意思。没有再提玄奘,立刻成交。

1908年3月3日,藏经洞再次被打开。在天主教狂欢节的最后一天,伯希和的狂欢节才刚刚开始。看到里面的经卷,他整个人立刻呆住了。

房间不大,总共才大概2.5平米,三面墙都堆满了一人多高的书卷,前后有两三层,角落里还有大量藏文写本,用绳子捆好,胡乱堆放着。远东历史上最了不起的写本大发现的机会就摆在眼前,伯希和感到“令人心醉的激动心情涌遍全身”,立刻决定要对这些写本进行彻底的清查。接下来二十多天,每天十个小时,他用“开车般的速度”对这座中世纪的图书馆进行全盘清点。

斯坦因在藏经洞里待了三天,伯希和待了将近一个月。斯坦因运走了29箱,伯希和运走了全部经卷的三分之一。终于可以超过斯坦因了,终于可以在英国、德国和俄国考察团面前扬眉吐气了。

王道士呢,也得到了500两银子。他一直在筹集资金,打算重修破败的千佛洞,现在离自己的理想又近了一步。

伯希和从敦煌带走的文献和文物如今保存在法国国家图书馆、卢浮宫和吉美博物馆,其数量到底是多少,并没有精确的数字,因为哪怕过去了一百年,编号整理工作仍未结束,不过大略而言,总数在7000号(件)以上。

伯希和刚从敦煌回来,在南方转一圈,又随身带着几卷文书回到了北京。没想到,敦煌的事儿突然一下子传开,文化界全知道了。这么多珍贵的史料,被一个外国人给运走,自己却见不到,想想都憋屈。罗振玉最着急,给主持《时务报》的汪康年写信说,这件“可喜、可恨、可悲之事”,关乎中国考据学的生死问题。

怎么办?老办法,约饭,没什么事情是饭桌上解决不了的。京城有名的学者差不多全部到场(可怜罗振玉张罗半天,偏偏在吃饭那天病倒了)。这样强大的饭局阵容,让伯希和感动不已,直说中国学者这是“以德报怨”——从别人地盘上拿走了那么多东西,他还会觉得不好意思,这一点倒是比其他国家的学者强不少。

运走的东西是要不回来了。双方商量好,中国学者集资,伯希和提供材料,把藏经洞里的这些文书影印出版,于是就有了《敦煌石室遗书》,有了众多学者远赴法国去抄写、拍摄经卷进行研究,中国也开始了真正意义上的敦煌学研究。

学者的圈子很小,也都跟官府有些联系,罗振玉等人一呼吁,官府的公文马上传到敦煌,藏经洞也被封存起来,不能再让人进去。王道士当然也拿不到钱了,重修庙宇的宏愿变得遥遥无期。话说回来,公文只是公文,官员该拿还是拿,毕竟泱泱大国,人人都有一颗希古右文的心。参加饭局的学者呢,除了高声呼吁,没有一个人舍得离开北京到藏经洞里去转一转。而四五年之后,仍旧有日本和沙俄的考察队在这里进行“考古工作”。

后来几十年间,一直有中国学者到法国去看敦煌文书,伯希和也都尽力配合。1912年董康介绍狩野直喜去看,1925年王国维介绍陈寅恪去看,蔡元培介绍许德珩去看,1932年梁思成去看,1933年陈寅恪介绍浦江清去看,1934—1939年王重民在巴黎更是看完了所有的敦煌文献,还拍了上万张照片给北京图书馆和清华大学(可惜清华的照片被日本炸毁)。

反观英国,带给中国学者的感受就完全不一样。张元济1910年去大英博物馆,想仿效罗振玉的做法,影印几部书,斯坦因没同意。1930年代,向达、于道泉去访书,翟林奈(Lionel Giles)也故意刁难。

不难看出英法学者的区别,或者直接点儿说,是斯坦因跟伯希和的区别。也难怪中国学者对伯希和敬重有加,他除了学问让人佩服之外,对中国学者的态度也确实挑不出毛病,所以中央研究院历史语言研究所成立以后,还特意聘他作为通讯研究员。伯希和也投桃报李,日本占领东北以后,他特意把“儒莲奖”颁发给中国考古学者李济,以示支持。儒莲奖当时国际上最重要的汉学奖项,这时候颁给中国学者,起码可以提振学术界的信心。后来伯希和再到中国来,为了照顾中国学者的感受,也取消了计划好的日本之行。

伯希和在中国备受尊重和欢迎,在法国却有很多人不买他的账,觉得他在吹牛,简直就是马可波罗再世。马可波罗动不动就说中国这个多好那个多好,开口闭口就是“百万”,人送外号马百万。伯希和可不愿意被人说成是吹牛大王,更何况,他生平用力最深的学术项目就是给《马可波罗行纪》里的条目作注释——说句题外话,写注释也是伯希和最擅长的研究方式,有点像中国旧学者的学术札记,只不过远为夸张,光“成吉思”(Cinghis)的注释写了83页,“棉花”(Cotton)的注释写了109页。

冷嘲热讽一齐用来,高傲的伯希和强忍几个月,最后终于被惹急了,在一次宴会上,直接给了质疑者一拳。据当事人法让耐教授回忆:

伯希和一句话也没说,径直在我脸上狠狠打了一拳,随即对我拳脚相加。我还听到他说:“啊!您把我当成造假的骗子吗!”面对这样的攻击我惊愕不已,不能进行反抗。伯希和先生趁机离开了大厅。

十几天后,伯希和在报纸上发表声明:

《晨报》……说我在中国书卷问题上与法让耐先生意见不合,扇了对方一耳光,这种说法不确切。我扇法让耐先生耳光是因为将近一年来,他把我的名字和谎称发现极地的库克博士、“保险箱夫人”昂贝尔(按:当时一宗特大诈骗案的主角)联系在一起。这是人格问题,不是学术问题。

事情最后闹上法庭,伯希和被罚了五法郎,还赢得一个绰号:“夹鼻眼镜摧毁者”。

这下可没人再质疑他了。

学术界是非恩怨太多,还是家里人让他感到温馨。人们对伯希和的家庭了解极少,只知道他父亲是个大资本家。能多说一点的,是他的太太玛利亚娜·卡沃斯基(Marianne Kavorski)。

俄国十月革命以后,大批忠于沙俄皇室的贵族和平民逃到远东地区,玛利亚娜就是在西伯利亚最东边的符拉迪沃斯托克(海参崴)遇到伯希和的,两人在1918年10月2日结婚,随后一起回到法国生活。玛利亚娜喜欢收藏俄国的雕花玻璃,其中有个三脚糖果盆,上头刻着两颗心(连一起哟),还有两个人站在树下面(抱一起哟),旁边刻着“为忠贞的爱情粉身脆骨,永不分离,至死不渝”(Was hier in treuer liebe brennt, bleibt auch un tode ungetrennt)。

伯希和是个老烟枪,临死前住在医院里的时候,有个叫塞诺的学生(后来成为研究蒙古学、阿尔泰学的泰斗级学者)前去探望,玛利亚娜一见到他就嚷着要香烟。塞诺有些纳闷,前不久带来的香烟明明够伯希和抽一阵子了,怎么又要呢?你猜玛利亚娜怎么说——“塞诺,真是糟糕,我以为他要死了,就自己把那些烟都抽完了。”

呃……耿直的女士。

还没完。

伯希和去世以后,留下了大量藏书和手稿,在他的学生和同行眼里,这可都是无价之宝。玛利亚娜自然也自己手里攥着的是宝贝,于是,她捐出去一部分,还有一些呢,就分批卖给了欧美各国的科研机构、书商、学者和收藏家。为了卖个好价钱,玛丽亚娜女士不辞辛苦,把伯希和生前用铅笔在书上做的大量笺注,擦了个干干净净。

没错,像平时擦拭那些晶莹的雕花玻璃一样,把伯希和留在这些书上的思考和成果,擦了个干!干!净!净!

一位耿直的女士这么处理自己丈夫的遗物,外人又能说啥呢。

而且,那些即将成书的著作,玛利亚娜毕竟还是好心留给了伯希和的学生。研究蒙古史的韩百诗(Louis Hambis)看到伯希和的遗著,当时就感动了:“我们怀着非常悲痛的心情,整理了伯希和留下的遗稿。我真不知道该怎样感谢伯希和夫人,她非常乐意地将丈夫的所有遗著都移交给了吉美博物馆。”

韩百诗错了,他看到的不是伯希和的“所有遗著”。不过他也没精力去搜集别的遗著了,光是把捐的这些整理出版,他就忙活了一辈子,到去世也没编完。年轻的学生继续顶上来,可一个个都白发苍苍了,还是没编完。

活脱脱一出《编舟记》。

好心的玛利亚娜,起码没给伯希和的学生们增加负担。

【主要参考资料】

菲利普·弗朗德兰《伯希和传》,一梧译,广西师范大学出版社,2017年

耿昇译《伯希和西域探险日记(1906—1908)》,中国藏学出版社,2014年

耿昇译《伯希和西域探险记》,云南人民出版社,2011年

孟宪实《伯希和、罗振玉与敦煌学之初始》,《敦煌吐鲁番研究》第七卷(2004年)

王冀青《清宣统元年(1909年)北京学界公宴伯希和事件再探讨》,《敦煌学辑刊》2014年第2期

桑 兵《伯希和与近代中国学术界》,收于《国学与汉学》,人民大学出版社,2010年

荣新江《中国敦煌学研究与国际视野》,收于《中国中古史研究十论》,复旦大学出版社,2005年

巫新华、伏霄汉译《斯坦因中国探险手记》(第三卷),春风文艺出版社,2004年

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】