王德威认为,科幻作为一个文类的存在,文学的专业读者或观察者必须去正视这个现象。

哈佛大学东亚系暨比较文学系讲座教授王德威

“我最初知道《三体》是我学生推荐的,我看了觉得特别奇怪。我必须说他的文字是不够好的,但是你又觉得他处理人类文明的手法,诸如“三体人要来”的情节,完全不是王安忆、莫言、苏童或者阎连科可以处理的。在那个意义上,他让我吃了一惊。”日前,哈佛大学东亚系暨比较文学系讲座教授王德威来到北京领取了首届“21大学生世界华语文学人物盛典”致敬人物奖项。而在颁奖典礼第二天与人大作家班的学生们的讨论会上,他如此评价刘慈欣的《三体》。

王德威进而说,在这个意义上,他花了很大力气推荐刘慈欣的作品,还曾经在六年前的一次演讲中,将刘慈欣与鲁迅进行某种比较,他认为,科幻作为一个文类的存在,文学的专业读者或观察者必须去正视这个现象。

王德威被认为是继夏志清、李欧梵之后的海外中国现当代文学研究的第三代领军人物,他的笔端游走于中国文学与历史之间,从“没有晚清,何来五四”的论断到对中国文学现代性的探索,著作颇丰。在致敬典礼的第二天,王德威与人民大学创意写作班的作家学员们进行了一场对话,围绕着文学的中心缓缓展开——从台湾大陆女作家的对比,到中国美国的非虚构文学市场,从王德威的比较文学观,到中国科幻小说的爆发与影响。界面文化(ID:Booksandfun)从对谈实录中节选了部分内容,以飨读者。

孙频:台湾女作家像施叔青、李昂、黄碧云、朱天文、朱天心等等,她们和大陆女作家之间的根本区别在哪里?

王德威:黄碧云是香港的女作家,主要作品是在台湾出版的。我阅读大陆女作家比较早,我读的她们的作品都是80年代以前出版的,像张洁的《爱,是不能忘记的》,很遥远的感觉,当然可能你们现在还在读。另外,像后来去了美国的作家张辛欣,再早的话就是像杨沫、茹志娟等等更前面的一群作家。80年代以前我看到的这些女作家,并没有特别强烈的性别意识。

我们在海外特别强调性别,这个性别包含社会的、伦理的、情欲的等等方面。那个时候,尽管你能感觉到这些作家在努力尝试,但不会觉得他们有这么强的欲望,这么大胆的欲望,去冲破当时的网络。

上世纪80年代末期,王安忆写了“三恋”(指中篇小说《小城之恋》、《荒山之恋》、《锦绣谷之恋》),在中国大陆引起了一些轰动,可是从台湾读者的角度看,早在60年代、70年代,施叔青在她年纪很轻的时候已经写过这些了,尽管场域不太一样。你会敬重这一时期大陆作家的努力,但如果放在一个女性的立场,你会发现,也许有很多的区块还没有仔细发掘。

到了90年代,陈染的作品让我觉得很有一些和国外相互照应的观点。后来有一些女作家,像池莉、方方等,她们不能被刻意归类为女性或者女性某一类的作家。

在这个意义上,再看台湾的这群作者,其实很有意思。比如朱天文或者朱天心,她们没有刻意强调作为女作家的立场。当然,由于她们和胡兰成、三三集刊等之间特殊关系,以至于发展出了很独特的写作风格,这种风格可以称作“胡腔胡调”或“张腔张调”,是一种很特殊的表现方式,蔚为风潮。相对于朱氏姐妹来说,施氏三姐妹(施淑、施叔青、李昂)有台湾在地的背景,你刚才问到的这几位女作家里,早期最强烈地显示出所谓“女性自觉写作意识”的,就是李昂。在1968年,她只有17岁,写了一篇小说叫《花季》,写一个高中女生上课无聊,跑出去坐在一个老头的自行车后面,这个老头看起来是一个园丁,把她载到一个栽满圣诞树的花园里。就是这么一个莫名其妙地漫游故事,可意象里包含着性的隐喻和情的隐喻,尤其是一种青春躁动的感觉。

在这个方面,大陆的作家要到90年代才开始自觉发展。有时候,这个自觉和不自觉不见得有很强的区隔,它就自然而然发生了。在这个意义上,那一辈的台湾女作家(也包括黄碧云)在创作上有对语言的敏锐度,这点是重要的。除了自己的性别意识,除了生命里各种面向的出自女性自觉的探讨,我在阅读时发现,对语言的自觉磨炼可能是她们那一辈女作家中最大的不一样。

陈染、林白等作家90年代的作品,你会觉得写得很有意思、很有趣,或者很能够触及到当代共通的女性关怀,但在语言的使用上,可能仍需再进一步自觉地琢磨。这不是是否写得很美的问题,而是说要有一个特殊的风格。

孙频:我觉得台湾女作家比大陆女作家似乎早走了十几年。

王德威:至于早走还是晚走,当然如果纯粹从语言的涉猎、从特定的女性意识的表达来看,的确台湾作家是自觉的,早走了十几年、二十年的样子。像中国大陆作家在80年代的作品——张洁的《沉重的翅膀》、谌容的《人到中年》等——还在发掘女性在家庭中的位置、生育与否、职业发展等等问题,这些东西郭良蕙在上世纪五六十年代就写过了。

大家可能不太知道郭良蕙这个作家。她生在中国大陆,后来到台湾,1960年代初期写了《心锁》,写的是姐夫和小姨子暗恋的故事。台湾舆论把它夸张成了乱伦作品,当时女作家协会的会长谢冰莹说,如果这样的作品流行就会把中国文化给毁了,于是把郭良蕙开除出了作家协会的会籍。那是1960年代。郭良蕙有几个作品都是写这类题材的,她不是故意要哗众取宠,就自然地写了。她不屈服,后来到了国外。所以,很有趣,我会觉得大陆和台湾女性作家之间有一个时差的问题。

不过话又说回来,你觉得台湾作家走得这么远、这么早就进行了女性自觉的发掘等等,反过来我要说,丁玲写《莎菲女士的日记》可是在1928年,这又是另外一个标杆了。所以,在时间上,先来后到是一回事,在不同的语境里你做出怎样的因应,又是另外一个话题,不存在谁进步和不进步的问题。在台湾的语境里,台湾作家的确非常特殊,尤其是女作家,是一股长期主导台湾文坛的力量。

化城:非虚构的概念在中国十分火爆,感觉什么都可以往上靠,但是里面也有很多虚构的成分。怎么界定非虚构的范围和边界?

王德威:我不会那么担心界定的问题。非虚构不是报告文学,报告文学还强调新闻求真性。既然称为“非虚构”的话,隐含的意思是:我可以写成虚构,我只是不把它写成虚构,其实是给作者一个空间。非虚构的真与假之间有很多真假难辩的问题,那就是阅读伦理问题了。

我举一个前两年台湾一个文学奖的例子,也许大家会有兴趣。这个奖通常有三个奖项:新诗、小说、散文。当年有一位散文作家以艾滋病人的身份,写他所经历的情欲、冒险和医疗的故事,讲得非常动人。之后被人揭发,他的散文不完全是真的。

通常我们在讲散文时,好像有一个先入为主的想法,散文应该更贴近我们真实心意的面向。这个散文作者显然引用了社会报道和他听来的东西,他用第一人称写出了几乎像是真实的东西。那么,他应该得散文大奖的第一名,还是小说大奖的第一名呢?这在台湾引起了非常大的争辩。这和你问的非虚构有些相似。

但谁又规定散文一定是100%真实的呢?从这个观点来讲,所有付诸语言的东西,哪怕是报告文学和自传,也都有虚构的层面。这是一个伦理的问题,未必是作家创作时第一个应该关心的问题。

侯磊:你对民国时期那些继承了中国古代传统写作手法的作家特别关注,比如张爱玲、老舍、沈从文等等。但如果我们现在仍沿着他们的路线创作的话,是否还有意义和空间能够向前突破?他们的创作总让人感觉与当下的写作之间有一定隔阂和矛盾,比如不是特别在意经营故事,而更注重环境的渲染。就像老舍的《月牙儿》,他讲了母女两代人做妓女的故事,他没有主要写两代人做妓女怎么受人欺负、怎么惨,他着重渲染氛围——写母女在月光下互相一对眼,妈妈也明白女儿没有办法也去做这行,抬头一看天上的月牙儿,这轮月牙儿多么惨。他没有像我们想象的那样去正经讲一个故事,而是去写其他的东西。面对这种创作,我们该怎么评价?

王德威:你问了两个问题,第一个是问我对古典文学传承的看法,第二个问到老舍这类作家经营的特色。我先回答第二个问题。你不觉得《月牙》写得很好吗?

侯磊:很好。

王德威:很好就很好嘛。这个作品很好,这代作家不见得能超越。那个世代的作家写作就是那个范儿,就像十年前很多人想要做现代张爱玲。有一年台湾有一个比赛叫“谁最像张爱玲”,这是很可怕的比赛,有很多作家参与,还有男的,每个人都去比较,写出最张爱玲式的小说,这个也太痛苦了吧。何必要跟张爱玲重复呢?我认为,文学是有无限可能性的文字游戏,这点不需要担心。老舍他的独特性,我们虽不能至,心向往之。但我们这一代的作家也有很多很特别的写作风格,是老舍那代想不到的。

回到你的第一个问题,你觉得我对传统有这么深的传承吗?我被陈晓明安上过标签——“优柔寡断,充满了情殇”,我一直认为我健康快乐,他怎么说我充满了情殇?我没有刻意去经营一个所谓的“不论抒情”或者“情殇”,我用两种不同的语言来写文学评论,没有英文世界的同行说王德威你写得好情殇。

但在中文语境里,很多年前我开始写评论文字或做文学研究的时候,我想到了两个点:

第一,做现代文学,除了五四的传统之外,我们是不是能够扩大影响,扩大我们传承的历史意识,所以我有意无意在呼应这个比较广义的文学传统。

第二,既然是我的母语,我就应该放肆一点,有一点自己的风格。但我胆子特别小,你让我写出像鲁迅式骂人的文字,我每次都怕得罪人,只好“情殇”起来了。

抒情传统的确是我自觉地和古典的对话。如果说抒情传统是伤春悲秋、感时忧国,其实只说对了问题的一半而已。在我做抒情传统文学论述的时候,坦白讲有海外的立场。1958年,当时在加州大学伯克利分校教书的陈世骧教授在台湾大学做了关于抒情传统的演讲,从此,他引领了至少三个世代的学者对什么是抒情传统的认识和研究的兴趣。

这个学术问题恰恰是在中国国境以内,我们做现代文学的同行比较缺乏的一个面向。抒情这个东西不是只是柔软的、个人的、小资的、王菲式的抒情。屈原是第一个讲抒情传统的人,他讲的是发奋与抒情,有着很强烈的政治承担和历史抱负,抒情在这个时候激发了所谓中国第一个自觉诗人或者文人的写作——《楚辞》。在这个意义上,现在我们在被革命跟启蒙所主导的语境里面,来一点抒情不为过。不见得是伤春悲秋的抒情,那个可能把我的志气看小了。

在这个意义上,我再一次回应:是的,我有意在继承某些传统上的话语。我个人在大学读的是外文系,在国外读的是比较文学系;在国外的语境里,我们都在使用西方的话语。从我的立场上,我重新回顾了一个世纪以来中国文学论述的话语对我的影响,我所谓的传统,不应该只是民国以前的传统。

我上学期开了一个课讲这个话题。我不只教大家熟悉的鲁迅、王国维所代表的文论的传统,我也教了朱光潜、李长之(他是第一部鲁迅评论著作的作者)。我也教了一点李泽厚,甚至教了王元化,这里有你们不能想象的渊源。你们会觉得,王元化不就是一个刚过世的、我们崇拜的文化人物吗?我当时的设想是,王元化那些年韬光养晦,他看黑格尔《小逻辑》,同时看《文心雕龙》,他在这两者之间找到了不可思议的辨证关系,后来享誉的《文心雕龙讲疏》是他看了黑格尔所产生的灵感,这是我有兴趣的。

一个世纪的中国文论家,他们产生的丰富的文论的面向,不是我们今天讲福柯、德里达、巴赫金所能够涵盖的。到2017年,在我个人的位置上,我可以向我在美国的同行和学生来说明,这一百年中国的文论有它的一席之地。

如果我在比较文学系的同事也能够说出鲁迅曾经怎么讲、巴赫金怎么讲、阿多诺怎么讲,那个才是真正的比较文学。目前我们是一面倒,运用了很多理论模式。

我承认文学传统对我来讲是重要的,但我仍然觉得这个传统是一个生生不息的传统,它应该继续延续。

蒋方舟:我有一个问题,是关于作家作品对于社会的参与度,更确切地说,是对公众事件参与度的问题。我最喜欢朱天心上世纪八九十年代的一个短篇叫《佛灭》,讲的是台湾公益界的事,引起了很大的轰动。我觉得社会性非常强,取材于现实的勇气也非常值得敬佩。你怎么看待这方面的问题?我们可以汲取什么样的经验?

王德威:文学作为一种用文字表达意义的有想象力的活动,它永远有公众的层面。为什么?语言本身从来就是一个公众的、大家互相传递的符号,没有一个人可以喃喃自语的写作,就算喃喃自语写作的时候,你其实有一个对象是对自己,那个自己已经变成他者,永远有一个这样的面向,才能够形成一种所谓巴赫金式的、有对话张力的论述和小说。

哪怕是没有一个真正公众影响力的作品,在他创作的过程中,那个作家自己也必须自觉地认为,他的作品是在某种对话的层次上进行的。这个公共程度跟社会性,一旦真正放诸实际生活的场域里面,就会有很多有意思的艺术现象产生。

你讲的是作家自觉写作了一个公共的题材,付诸公共的表达,产生公共的效应,这里面就有取舍,跟社会直接的互动和取舍的问题。这种写作有的时候是成功的,有的时候不成功。你看到的都是成功的例子,你可能没有看到有的作家写了半天,号召了半天,还是不成。作家如果是太想用第三个定义下的公共去写作,恐怕失望是比较多的,你干脆做记者算了,做电视台的报道算了。

我觉得,创作的公共性不应该和你对现实生活公共性所的期望划等号,否则那个创作一定有期望和实际的落差。这个意义上,公共性的确是很难想象的。梁鸿的《中国在梁庄》一出来就引起了很大的轰动,我想她当时虽有公共心的抱负,但未必能预料到反响之大。退一步来讲,社会性和公共性是重要的,但是我不会强求作家在写作时,会预期作品有一个多么了不得的社会反响,一定要为什么而写。

沈念:这几年中国科幻作品频繁走出国门,你觉得这种兴盛对社会有什么意味?或者放大一点儿说,在科幻所属的类型文学中,作家能够学习一些什么东西?

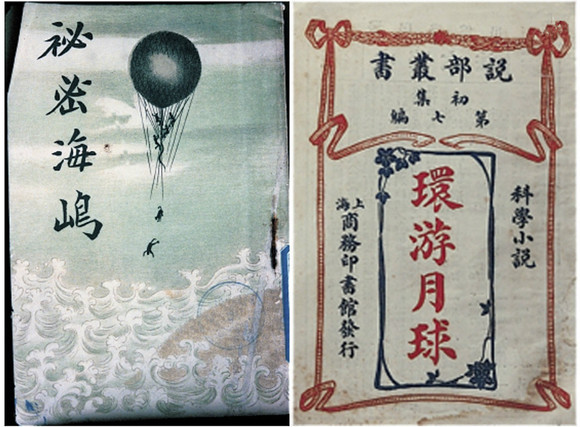

王德威:科幻是晚清小说文类非常特殊的一个发展。晚清小说大宗是狭邪小说,还有公案小说、谴责小说。科幻是到了1900年之后,有十年之间突然冒出来的文类,一下子引起了读者很多的关注和作家写作的热潮。那时的科幻小说尽管非常有魅力,但是它的文字基本是不够好的。晚清的科幻十年是异军突起的现象,在我的书里专门有一个章节讨论了很多科幻小说和怪异场景,对于未来中国的想象不论是乌托邦还是恶托邦,都让我觉得非常特别。

现在21世纪又一个科幻热潮出现。科幻小说很奇怪,在过去是儿童文学。2007年左右,我和北师大的吴岩教授,还有韩松、飞氘在上海复旦开了一个会,主题是关于新时期的文学现象。韩松和飞氘很谦卑,说“我们是儿童文学作家,不登大雅之堂”,大家都觉得特别可笑。

我最初知道《三体》是我学生推荐的,我看了觉得特别奇怪。我必须说他的文字是不够好的,但是你又觉得他处理人类文明的手法,诸如“三体人要来”的情节,完全不是王安忆、莫言、苏童或者阎连科可以处理的。在那个意义上,他让我吃了一惊。

即使到今天我都觉得,整个这十年的科幻作品在文学品质上是有限的,创作基本所依赖的是横空出世的想象力,这个想象力是非常无羁的。科幻的兴起和新媒介的兴起是有关的,很多时候科幻小说是在网上先发出来的。

我经常把二十世纪最初十年的科幻,和最近十年的科幻做类比。在这个意义上,我花了很大的力气推荐了刘慈欣,其实我完全不认得他。2011年我来人大,讲了一个题目叫做《从鲁迅到刘慈欣》,当时在座的很多学生都不以为然,觉得这王老师的脑袋有问题了。有学生举手说这样合适吗?

刘慈欣当然不是鲁迅,是不能相提并论的,他只是一本作品。我要想讲的是,刘慈欣给我的教育是,原来文学有很多种,原来我们在学院里面正规教的文学是这样的那样的,但是科幻作为一个文类的存在,让你作为一个文学的专业读者或观察者,必须去正视这个现象。

从那个意义上,我觉得刘慈欣所代表的现象还有他内在的爆发力,他对整个历史以外的现象的重新思考,间接影响了我们对历史以内的思考,这是他们一群作家共同的贡献,不是刘慈欣一个人的贡献,其中也包括了韩松、王晋康等等。

科幻小说让我感动,因为在现在作家通常的套路、制式、环境和风格里面,科幻小说家是另类的、异军突起的,我们希望科幻小说能继续成长。

刘宇昆对《三体》在美国的推广起了很大作用。他喜欢刘慈欣的作品,翻译了《三体》——不只是翻译,而且做了编辑,变成一个特别好看的英文版《三体》,好看到奥巴马总统将之列入了圣诞节阅读书目。那已经是美国的刘慈欣了,不是原来的刘慈欣了。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】