太平轮之烂,再一次证明,宏大叙事非导演所长,回归暴力美学和江湖题材才是明智的选择。

无数西部片表现复仇的主题,都没有伊斯特伍德的《杀无赦》(1992)来得震撼。枪杀手无寸铁的酒吧老板?他既然敢把我朋友的尸体摆在门口示众,就应该做好准备。我会在地狱等你。好。虽然近在眼前,但伊斯特伍德仍然仔细瞄准,向警长开火———

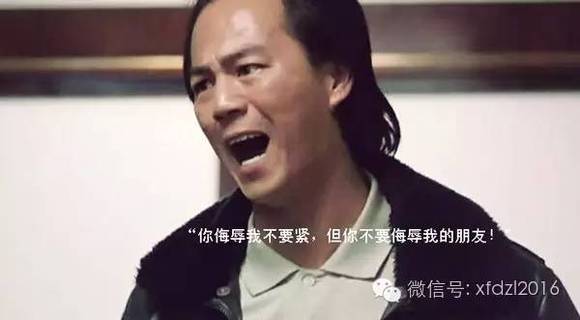

想起《英雄本色》(1986)的豪哥:你可以瞧不起我,但不能侮辱我的朋友!

《变脸》(1997)之后,吴宇森变得找不着北了。《风语者》(2002)惨败,又捧出奇烂无比的赤壁、太平轮。

《赤壁》(上)打响了雷人台词的招牌,《赤壁》(下)索性以此为宣传,片方和媒体、观众的互动达到了高潮:不将恶俗进行到底都不好意思跟投资人打招呼,反正票房成为检验影片是否成功的唯一标准。一个浮躁、庸俗不堪的时代,稍微严肃一点的思考都显得是那么奢侈。

吴宇森说他想通过《赤壁》拍出男人的团结和智慧。刘备与孙权的联盟没有共同价值观为基础,只是情势所迫为了各自利益而彼此利用,如同太阳雨一样短暂,要不然后来也不会兵戎相见。智慧是有的,导演看到的是江山美人。

《赤壁》长年琢磨、苦心经营,仅编剧就换了几任,历经换角风波、资金危机,千呼万唤始出来,应验了围棋的一句俗语:长考出臭棋。

吴宇森缺乏拍摄历史影片的经验,对宏大场面的控制一直是他的软肋,风语者已经在说明这一点。但,《赤壁》之烂仍然超出了我的想象,如此惊心动魄、一气哈成的故事被拉扯成了间隔半年上映的上下集不说,从情节设置、对白到具体技术都令人失望。

《赤壁》的票房成绩,更多地要归功于题材和观众的心理期待,因《英雄本色》、《变脸》等影片积累起来的对导演的信任。为了不辜负这样的信任和巨大的投资,吴宇森使出了吃奶的劲,但用力的方向完全错了。

就故事的精彩程度而言,描写赤壁大战的三国原著绝不亚于《荷马史诗》的特洛伊之战,稍加润色就是一个不可多得的优秀剧本。浓郁的江湖情结使得吴宇森莫名其妙地将许多篇幅浪费在赤壁大战的配角关、张、赵的身上。由于技术欠缺,又把这些骑兵生拉活扯地拽下马来,当起了旱鸭子。云长兀自三步一回头、两步一扭胯地摆造型,活活地憋屈死了赤兔马。

影片开场的大战,盾牌反光明显是在抄袭《魔戒》。硬着头皮往下看,两军交战的场面毫无层次、缓急可言,别说难望美国大片的背影,连黑泽明早年作品的水准都没有达到。下集的战争场面略有改观,但节奏之拖沓、台词之雷人,比上集有过之而无不及。

用粱朝伟扮演周郎是一大失策。粱太老了,眉宇间挥之不去的忧郁哪里有公瑾雄姿英发的影子?金城武扮演的诸葛亮,外形倒是俊朗,关键的一出重头戏“舌战群儒”,“桃花谢了春红,太匆匆”,毫无施展唇枪舌剑的机会!

如果不把《赤壁》当作一部历史大片,而是一部滑稽电影,其表现倒是可圈可点。刘备情深谊长地叮嘱孔明:“去东吴的路途遥远,你要多吃一点。”仿佛慈父送别赴京赶考的爱子,诸如此类引发笑场的对白比比皆是。苦肉计、华容道等家喻户晓、脍炙人口的三国故事统统不见了踪影,取而代之的是小乔荒诞不经的茶艺表演和关羽雷死人不填命地指斥曹操:“你过时了!”

“曹操败走华容道”是赤壁大战的点睛之笔,军令状与知恩图报的冲突,责任、情感的纠缠不清,关羽的感情用事成就中国古典的“义”之极致:不论对错,不计后果,不惜承担一切罪责,只求问心无愧,堪称那个时代男子汉大丈夫为人处事的楷模。这个最能发挥吴宇森特长的桥段被舍弃不说,义薄云天、为人景仰的关二爷竟被处理成薄情寡义的尖酸之辈,实在是令人匪夷所思。

与《影子武士》相比,《赤壁》相差的何止是一个世纪,最大的差距莫过于对历史人物的理解——不是每个人都在穷街陋巷里长大,也不是每个人都必须面临不可能完成的任务;他们是人,充满人性的光彩和黑暗,身份不同、各为其主,仅此而已!

《赤壁》除了让人起鸡皮疙瘩的笑料,和台湾第一名模的美腿,还能促使观众思考些什么?在被蒙蔽的历史里长大的人,总是缺乏对历史的纵深把握,即便我们有无数可歌可泣的历史,但就是拿不出一部能够载入史册的历史电影。

太平轮之烂,再一次证明,宏大叙事非导演所长,回归暴力美学和江湖题材才是明智的选择。