列宁从小就出生在高雅文化的熏陶之中,他熟知古往今来的文学大家,对苏联成立前后的先锋艺术颇为冷淡。

列宁壁画

文学塑造了俄国的政治与文化欢迎,列宁(Vladimir Ilyich Lenin)正是生于斯长于斯。在沙皇独裁统治下,表意明确的政治文字很难公开发表。那些大胆的评论家会被关进监狱直至“康复”,换句话说,就是直至他们公开收回自己之前的政治观点。不过相比较而言,小说和诗歌受到的待遇要温和得多,尽管也不是每个案例都如此。

当然了,最关键的审查长官就是沙皇大帝。以普希金为例,“人民的父亲”尼古拉一世要求普希金将大部分作品在印刷之前交由自己审阅。也正因如此,这些作品一部分被禁止发行,另一部分被延期面世,而最具颠覆性的文字作品往往都被担惊受怕的普希金本人毁掉了,他担心自己的居所会遭遇突击搜查。今天的我们已永远无法得知那些被烧毁的句子究竟写了些什么。

尽管如此,另辟蹊径或以种种不同方式渗透到俄国小说里的政治,依然远非其他欧洲国家能比。就政治化的文学和文学批评而言,俄罗斯的知识分子其实有相当多的选择。批评家维萨里昂·别林斯基(Vissarion Belinsky)和戏剧家兼小说家尼古莱·果戈理(Nikolai Gogol)之间就曾出现过尖锐的冲突,后者的讽刺小说《死魂灵》(Dead Souls)让整个国家备受鼓舞,甚至被拿来向文盲们大声朗读。

然而,最后的成功却变成了果戈里的投降。他在后续作品里开始退让放弃,描写那些“恶臭熏天”的农民,为无知的文盲做辩护。他甚至在《死魂灵》第二版序言中写道:“这本书很多部分都写错了,与俄国土地上真实发生的事情毫不相符。在此,我诚挚邀请亲爱的读者们给予纠正。别就这么白白略过了。我请求你们这样做。”

盛怒之下的别林斯基(Belinsky)在1847年公开与他决裂。别林斯基广为流传的“至果戈里的一封信”让收信人彻夜难眠:

我对俄国公众也有所了解。但此刻我却意识到,你的书籍可能对政府以及审查制度产生不良影响,而非公众。当时圣彼得堡有流言称,政府打算出版成千上万本你的《与友人简书》,还要以极低价格在市面出售,我的朋友们无不沮丧万分。然后我告诉他们,这本书决计不会成功,很快就会如过眼云烟被人遗忘。可事实上现在看来,与其说要记住这本书,倒不如记住那些因为它而写就的文章。是的,俄国人对于真理有着尚不完备却深深扎根的直觉与本能。

后来的日子里,批评家的恶毒变本加厉,对一切他们认为作品不够格的小说家和剧作家们毫不留情。

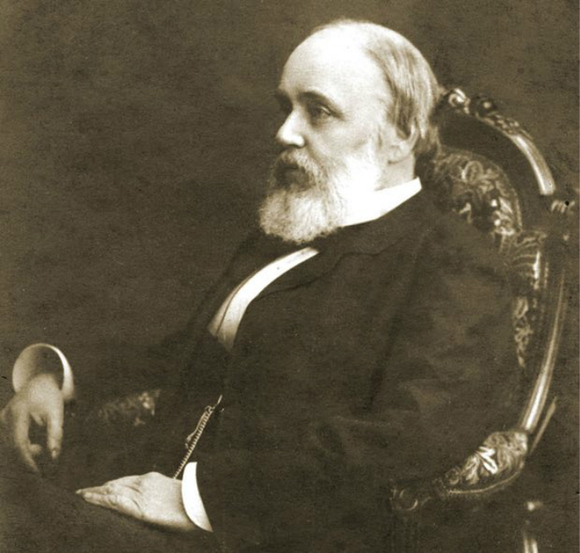

这便是列宁成长期间所身处的俄国知识界的氛围。他的父亲是接受过高等教育的保守派,也是当地的督学,被人们尊为教育学家。莎士比亚、歌德和普希金的文字在周末下午的家中一再被诵读。这样一个乌里扬诺夫家庭实则很难逃离高雅文化。因此,这样的乌里扬诺夫(“列宁”是他为了躲避独裁当局检查而起的假名)家庭要想不受高雅文化的影响,几乎不可能。

列宁在高中时期迷上了拉丁语,班主任甚至希望他能成为语言学者和拉丁文专家。尽管后来没能如愿,但列宁对拉丁语的热情、对古典文学的喜爱却从未消逝。他如痴如醉地读完了维吉尔、奥维德、贺拉斯和尤维纳利斯的拉丁文原著,连古罗马元老院的演说致辞也有所涉猎,并在20年流放生涯中通读歌德,一而再再而三地重温《浮士德》(Faust)。

列宁丰厚的古典文学底蕴在领导1917年十月革命时得到了很好利用。当年4月,他与俄国社会民主党主流派分道扬镳,用一系列激进的文章,呼吁在俄国发动社会主义革命。虽然此前与他亲近的同志们开始公开谴责抨击,但列宁毫不畏惧,机智地引用歌德所著《浮士德》中魔鬼墨菲斯特的话语反击道:“我的朋友,理论向来是灰色的,但生命之树常青。”

俄国文学始终与政治纠葛不清,这一点列宁比大多数人更心知肚明。即便是那些最常宣扬“无关政治”的作家,也会发现自己难以掩饰对当前国家状态的蔑视。冈察洛夫(Ivan Goncharov)的小说《奥勃洛莫夫》(Oblomov)便是极好的例子。这本书生动描绘了作为地主的奥勃洛莫夫的迟钝、懒惰和空虚,列宁十分喜欢。俄国词典甚至因此加入了一个新的词语:oblomovism,意为沉溺于空想而怠惰懒散的奥勃洛莫夫作风,专门用于斥责那些帮助独裁政府撑了许久的地主阶级。列宁随后进一步表示,这种顽疾不仅限于上层阶级,还渗透到了大部分的独裁政府官僚机构,并向下蔓延,连共产党官员也未能免疫,冈察洛夫举起的这面镜子真实地映照出俄国社会的真相。列宁在与对手论战时,经常将对方比作俄国小说里那些永远郁郁寡欢的小人物。

俄国作家们意见相左之处(当然了,他们也不是唯一面临此种问题的群体)便是推翻现有政权的方式。普希金曾在1825年公开支持阻止尼古拉斯一世王位继承权的十二月党人起义。果戈里在放弃立场之前曾辛辣讽刺农奴保守压制的境况。屠格涅夫对沙皇统治感到不满,尤其对鼓吹恐怖的虚无主义者倍感厌烦。陀思妥耶夫斯基曾对无政府恐怖主义颇为倾心,但是在圣彼得堡的恐怖谋杀之后又极力反对这种思潮。托尔斯泰对俄国专制主义的攻击让列宁颇为赏识,但他的基督信仰和消极的反战主义又与列宁志向相左。列宁曾发出疑问,这样一位天才作家为何能同时成为革命家和保守派?他还在多篇文章里剖析过托尔斯泰作品流露出的矛盾性。在列宁眼中,托尔斯泰总能做出明晰的诊断,他的小说总能意识并表达出农民群体的经济波动与集体愤怒,但却无法寻得治愈良方。他不试图构想一个革命性的未来,却寄希望于乌托邦式的简单安慰。在《俄国革命之境——托尔斯泰》一文当中,列宁写道:“托尔斯泰观点思维中的矛盾绝非偶然,而是反映出了19世纪后三分之一时间里俄国人生活的种种矛盾环境。”正因如此,托尔斯泰的矛盾可以被视为列宁政治分析的有效指南。

与此同时,列宁十分厌恶陀思妥耶夫斯基的“受难教义”(cult of suffering),尽管其文字的力量是无法否认的。列宁关于文学的看法,从未上升至国家政策层面。1918年8月2日,也就是革命发生一年之后,苏联打算为作家建纪念碑,《新闻报》号召全国读者们为作家们投票。最终投票结果是,陀思妥耶夫斯基位居第二,排在托尔斯泰之后。当年十一月,有苏维埃政府建造的纪念碑在莫斯科揭幕,象征派诗人伊万诺夫(Vyacheslav Ivanov)还致了贺辞。

总而言之,对于列宁(乃至对所有激进派和革命分子)而言,影响最大的作家当属车尔尼雪夫斯基(Nikolay Chernyshevsky)。车尔尼雪夫斯基是一个牧师的儿子,也是唯物主义哲学家和社会主义者。因政治信仰被监禁在圣彼得堡的皮特保罗要塞时,他完成了著名的小说《怎么办?》(What Is to Be Done?)。《怎么办?》迅速成为年轻一代的“圣经”,与此同时,这本书因曾从监狱中被私运出去而更显神秘。也正是这本书,让列宁早在遇见马克思之前(马克思曾与车尔尼雪夫斯基有过通信)就变得更加激进。为了向这位平民主义者先辈致敬,列宁特意将自己1902年首部重要政治作品也命名为了《怎么办?》(What Is to Be Done?)。

车尔尼雪夫斯基的巨大成功令其他知名作家们大为恼怒,尤其是屠格涅夫,他对这本书进行了恶狠狠的攻击。但此种愤怒又遭到了激进派批评家杜勃罗留波夫(Dobrolyubov)和皮萨列夫(Pisarev)针锋相对的反击。暴躁如雷的屠格涅夫一次在公共场合遇到车尔尼雪夫斯基,他大声咆哮道:“你是条毒蛇!杜勃罗留波夫是条响尾蛇!”

一本引发如此大规模争议的小说究竟是怎样的呢?在过去50年里,我曾三次试图仔细读完每一页,但每次尝试都以失败告终。它不是一份典型的俄国文学作品,而只是特定时期的特殊产物。毫无疑问,它在每一个议题上都极其激进,对于如何斗争、如何划清敌人、如何在特定规则之下生存有着独到见解,对性别平等、男女性关系问题更是如此。

纳博科夫(Vladimir Nabokov)对车尔尼雪夫斯基心怀憎恶,却发现很难忽略对方。他曾在自己的小说《礼物》(The Gift)中,花了50页篇幅攻击嘲弄车尔尼雪夫斯基,但同时也承认“当下少数背景优渥的作家们对草根出身的车尔尼雪夫斯基抱有阶级优越与傲慢感”,“托尔斯泰和屠格涅夫甚至私下称他为‘臭虫缠身的绅士’,无所不用其极地拿他开涮。”

他们的嘲弄部分源于嫉妒,因为他们鄙视的那个人在年轻人当中特别受欢迎;另一部分也源自根深蒂固的政治敌意,以屠格涅夫为例,他对于试图发起革命摧毁现有土地所有制并将土地分配给农民的作家极为敌视。

1905年到1917年间,被流放的列宁经常对前来拜访的布尔什维克年轻人大发脾气。这些年轻人常以车尔尼雪夫斯基的书为玩笑由头,觉得根本不值一读。但在列宁看来,这是因为他们太过年轻,还无法领会到作品的深度与眼界。他们要等到40岁才会明白,车尔尼雪夫斯基的哲学都源自许多简单事实:我们人类起源于猿,而非亚当和夏娃;生命是个太过短暂的生理过程,所以需要让每一个人享受快乐。但这一切,在这个充满贪婪、仇恨、战争、自私和阶级划分的世界几乎无法实现。也正因如此,一场彻底的社会革命才更有必要。然而,等当年陪列宁一起攀爬瑞士山峰的年轻人们长到40岁,革命早已发生。到今天,车尔尼雪夫斯基的读者大部分都是研究列宁思想发展史的历史学家们了。博闻饱学的党内进步派转向了马雅可夫斯基(Mayakovsky),但列宁却始终未变。

扎根于列宁内心的古典主义成为一座壁垒,使他即便面对艺术文学领域各种激动人心的新进展也无动于衷。列宁发现自己很难适应俄国乃至其他任何地方的现代主义。艺术先锋们(马雅可夫斯基和构成主义者)的作品总是不对胃口。

诗人和艺术家们不断告诉列宁,他们热爱普希金和莱蒙托夫,也是积极的革命分子,他们试图向陈旧的艺术形式发起挑战,创造与众不同、新颖别致的新产物,更符合布尔什维克主义和革命年代。但这一切努力对于列宁而言都是白费。他并不愿意改变。其他人可以书写和绘制自己喜爱的任何作品,但他为何非要被强迫着表示欣赏呢?反倒是列宁的很多同仁,对于新动向更有共鸣。

布哈林(Bukharin)、查尔斯基(Lunacharsky)、克鲁普斯卡娅(Krupskaya)和科伦泰(Kollontai)对此了然于胸,在某种程度上,托洛斯基(Trotsky)也明白:革命的火花为人类开启了新视界。当然了,先锋派内部也有冲突、犹豫和矛盾,而他们在政府内部的支持者阿纳托利·鲁纳查尔斯基(Anatoly Lunacharsky),与列宁的妻子娜达娅·克鲁普斯卡娅(Nadya Krupskaya)在同一部门供职,即人民教育委员会。内战期间的纸张危机引发了激烈的争端。他们是应该发行宣传单,还是拿来印马雅可夫斯基的新诗呢?列宁极力支持前者,鲁纳查尔斯基则认为马雅可夫斯基的诗歌必然有用得多,这一次,他赢了。

对于任何有关“无产阶级文学和艺术”的概念,列宁颇为敌对,尤其在这样一个广义而言文化水平不高的国度里,他坚持认为资产阶级文化巅峰(以及它们的古代先辈)难以被机械呆板的经验公式所超越。列宁离世后,那些旧日岁月里引入的所谓“社会主义现实主义”最终证明,在文艺这一领域里,捷径是行不通的。

(翻译:刘欣)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】