天津人口中的“大了”,更体面的说法是入殓师,《白事会》这本书,讲述的是正是这样一个特别职业的人会经历的故事。

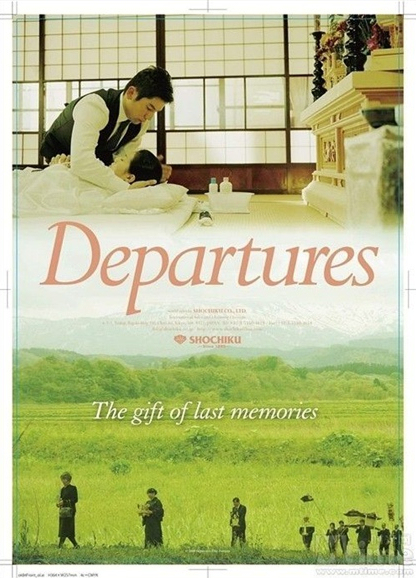

在日本电影《入殓师》中,男主人公小林大悟为谋生计,误入入殓师一行。面对丧葬公司给出的高额薪水,他勉强把工作接受下来。从嫌恶,逐渐适应,再到敬重,在一次又一次为逝者入殓的过程中,小林大悟改变了对这份工作的态度,并开始思考死亡,省视自己的生活。

电影中,入殓师为死者整理妆容的段落让人印象深刻。而在中国,其实也有一群人从事着类似入殓师这样的行业,他们同样需要和死者打交道。相比入殓师,他们不仅要对死者负责,也要为死者的家属送去安慰。他们要遵守各类严格的程序和规范来组织白事,而这些“老例”据说有长达几千年的历史。

在天津,这群人被称为大了(dà liăo)。他们是一场白事的组织者、总指挥。哪个人家有人去世,家属必须找大了。在白事中,大了不仅指挥死人,也指挥活人。事实上,入殓不过是整个白事的第一步。接下去是布置灵堂,搭棚点长明灯,送路,出殡……每个环节都有固定的惯例,细碎到死者左右手握的金银元宝不可颠倒,灵堂的香炉里要点多少根香,白烛烧多少小时,屋子里各类器具如何摆放。而这些都由大了负责,不可有闪失。

不久前,一部名为《白事会》的非虚构类作品被出版,记录了天津当地大了的见闻。实际上在天津相声中,白事就已经成为一个常见的主题。《白事会》向来是相声的传统节目。从马三立、王凤山到郭德纲、于谦,《白事会》被一代又一代的相声演员演绎过。它通常在逗哏的帮捧哏的父亲办丧事的虚构中,向观众展示天津本地的白事风俗。

《白事会》这本书的作者自然是天津本地人,在多年前的某场白事上和一位大了结识,并成为好友。此后,她又主动认识了这个行业中的许多大了。就像自然在书中提到的,她所理解的大了,就是“大大地帮助人了却生死”。她认为,“不只是死人,活人才是最重要的”。这也是她把这本书的重点放在讲述故事而不是考察民俗上的原因。

书中还用这样一段话介绍了大了的日常工作情况:

我们没有节假日,没有公休日,没有旅游假,没有婚假年假,任何假统统没有。不仅如此还和银行自动取款机一样,提供24小时昼夜服务。还要有送外卖的速度,不是外卖,是110、119一般的速度,第一时间赶到现场。救人如救火,死人虽然不用救也不是火,但是我告诉你,死人的家属,急得比火还着急……

面对慌乱的逝者家属和随时可能出现突发情况的白事,大了的基本素质之一则是镇定。可尽管频繁地经历各种白事,书中的大了还是坦言:无法做到不带着自己的感情去工作。“你每天都看到死人,是不是就不知道什么是伤心了?”有人这样问过大了。“我宁可心里难受也不愿意成为一个大了机器人。”这是大了的答复。在书的结尾,大了讲述了自己为做了一辈子大了的父亲送终的经历,那是他头一次没在一场白事中担任大了。

从黄伯伯那里我也是第一次知道,爸爸原来一直想做一个海员,原来他也曾有过自己的梦想。而在我的记忆里,他甚至没有年轻过。我看看他的一生就看见了我自己的……在深夜就我和他两个人,他躺着我坐着。我把遮挡他的白布打开,第一次认真地看着他。想起小时候,他带着我去做大了,开始领着我的手,后来走在我旁边,然后他走在我前面,最后我走在他前面。突然之间他就老了,不再和我一起出门……摸着我爸的手,感觉真像一块冰冷的木头。真像他说的,他成了一棵植物,一棵老植物老灌木……

故事的结尾则让人思绪飘忽,一如这整本书,在朴素的笔调中捎带着极具现实感的幽默,使人分不清究竟哪些是调侃,哪些是生活。也许这些不加释义乃至不致力于精致形式的讲述,才是天津人所喜闻乐见的传统相声里的那种地道吧。

我和我妈租了一条渔船,那天风浪很大,船开没多久,我就吐了。海水也不蓝,天是灰色的,不知道是雾还是霾,反正看不清远方。我却想让船往海里再开远点再远点,圆我爸一个海员梦。当我把骨灰撒向大海的时候,开船的人跑过来对我说:“这里不能喂鱼,你们撒鱼饵也打不上多少鱼。今天没有鱼群。”

界面文化(ID:BooksAndFun)日前采访了《白事会》的作者自然。她说,希望这本书能以故事的形式带给读者思考:什么是死亡,我们如何对待它,我们怎么活着。让我们进一步听听她写书的背景以及她眼中的大了行业现状。

界面文化:你是怎么开始写这本书的?

自然:我有一个朋友是天津本地的大了,很多年前我们通过一场白事认识。他平时喝酒,就给我讲述这些故事。这些文字先是在豆瓣阅读上以电子版呈现,一共三季。后来要出实体书,我的责任编辑就说,有没有可能就直接把这个讲故事的人(也就是撰稿人的角色)去掉,以大了的视角为叙述第一人称。最后就有了这本书。书里所有的事件都是真实发生的,但涉及到一些死者和死者家属的隐私,是不能直接披露的,我就对叙述进行了一些处理。必须要处理,何况还是白事,否则可能会给别人带来麻烦或者伤害。

界面文化:为什么会想到写这么一本以白事为主题的书?

自然:因为我平时看书,发现不管哲学还是佛学,最后都会探讨到一个问题,就是每个人都要抵达的死亡,这是一个终极命题。我有朋友就说我是死亡发烧友,因为我对死亡这个问题的敏感程度非常高。但我并不是关注人死了以后会怎么样,我对尸体和死者没有兴趣,我关注活人,关注他们对死的反应。恐惧,逃避,伤心,这些大家都是一样的。但从不统一的地方就可以看出个性。各种人对死亡和白事的态度,我觉得会给人一种启示。比如有的人在家里老人活着的时候不孝,老人走了才说尽孝,在白事上大摆宴席,铺张浪费,又唱又跳。有的人家里有亲人去世,并不一定靠在葬礼上哭泣去化解悲伤。这本书里就写到一个去世的孩子,他的父母是摄影师,用孩子生前的录像和照片办了一个纪念展。还有一个老太太,她临终前把照片翻出来,给大伙讲自己的一生,很坦然。我觉得可能通过死,这本书能点醒一些人,让人们有所思考。

界面文化:你说的“点醒一些人”是指什么?

自然:如何看待死亡这件事并不简单。一般葬礼结束后,所有人都会到饭店里举杯庆祝,那时候人们在大吃大喝。上午还在殡仪馆跟死者见最后一面,半个小时车程回来就接着吃饭,死者的存在和死亡好像已经被忘记了,人的适应能力是非常可怕的。我收到过一个小孩的信,他说,我特别不能理解我的奶奶去世了,他们从火葬场回来,在宴席上每个人都很开心,他们聚在一起像是一种庆祝。我当然要对小孩说,这并不是庆祝一个人死去了,而是逝者亲友在庆祝把葬礼办得很圆满,没有人闹丧,逝者的一件大事解决了。我在这本书里也写到:“之所以大了被称为大了,也许是人们觉得我们能把死,人生最困难的这件事,打包了结。”但仔细想想,是不是宴席上的人的确有一种暗暗的心理,觉得死的那个人不是我,我还活着呢?

其实人怕失去,怕得要死。隔着几条街看见花圈都要躲着走,觉得“我离花圈更远,离死亡就更远了”逃避到那种程度。但我觉得面对死亡更需要勇敢。一旦你面对了,你不再恐惧了,你能更踏实地去活着。书里有句话说,人只能活一次,也只能死一次,这是很公平的。我之所以写这个,是通过“死”写“活”。死者永远是静态的,但他触发了活人,就像一个爆破的因素,一种化学物质,放进水里扑地一声就能发生巨变。其实那些活着的人,如果不接触死亡,他们的生活是很平常的,也许很少有改变。但这本书某种程度能让人去思考,我应该怎么活。有读者说,看完你这本书,我开车200公里,回了趟家陪家人吃饭。这是一个实际行动上的改变。

界面文化:你在天津接触到的大了,他们怎么对待自己的职业?

自然:其实不只在天津,哪里有人去世,就必须有人主持白事,只是各地叫法不同,比如上海叫业务员,在无锡叫“道士”,具体处理的方式也各不相同。但他们对死都是敬畏的。白事里对死的敬畏就变成了对死者的敬畏。但不是说一个人死了以后,他就神圣了。敬畏死者,首先是因为死去的人没有保护自己的能力,和我们不一样了。就像小孩子出生一样,没有人保护他,大了就去做这个事情。几分钟之前大了跟死者还不认识,但是几分钟之后,他就承担起了这个素不相识的人的保护任务,从头到尾负责到底。虽然那是一份职业,但是我接触到的大了,他不是觉得他在处理一个死人,而是对死者无限之敬畏。这本书里写到的大了,他的爸爸也是一位大了,他确确实实做了一辈子这个工作。他是觉得,人没有生命以后,并不是不如人了,而是变成了比人更高的一个层次。我那会儿就问大了,你有没有觉得这是一个去世的人,身体也没有反应,那你在擦洗的时候,是不是他根本就没有痛感。他说,我跟你说,他们有痛感的,如果我处理不好,我自己会感到痛,我觉得他和我是一体的。

我也问过大了,每天都做这些工作,不会感到麻木吗?他就说,不会,做这个时间越长越认真。就像司机,开车越开越谨慎。他们越和死者打交道,越会觉得虽然生之渺小,“你虽然死了,但我要给你无限的关怀。”这是大了的想法,是职业道德,但没有人监督他,因为他相信生死之间的这种业报,相信本质上的人性。一个大了做到六七十岁,可以到什么程度呢?比如说去给死者穿衣服,死者的身体后背不能有一点褶皱。人一开始是躺在那里的,大了要把他扶起来,还会跟死者有对话,比如说:“老太太,咱们弄整齐了走啊。”然后他就跟入殓师一样,把手伸到死者背后,一直捋平。

有的时候交通事故是很可怕的,死者的样子就不好了,特别严重的情况下大了会戴个口罩。但一般情况下,他们没有口罩,也没有手套。你要戴口罩和手套,死者家属很反感,好像是你嫌弃我们家一样,你嫌弃你就甭干这行了嘛?我看到过好多次,大了把老人料理完了之后,连手都不洗。我就问他,你不怕这个老人身上有病毒吗?他说,我觉得他比钱干净。他那句话特别刺激我。给我感觉就好像他在反问:“你们为什么嫌弃死者?相反,我要保护他,照顾他。”

界面文化:书中写的这位大了是子承父业?

自然:对,他家里头就做这个事,书里也写到了。他的父亲母亲包括祖父一辈都是做大了的。他的父母在他很小的时候就开始带他参加各种白事。但他长大以后一开始是有抵触情绪的,想摆脱家里的影响,没有做大了。他做生意,开过餐馆,也想过出国发展,但不顺利。他跟我说他就像受了诅咒,干什么都干不好。后来他父亲岁数也大了,父亲对他说,你可以自由选择,但是不管你以后干嘛,你得先给我操办几次白事,然后由你自己决定。现在他已经干了快十年了。

现在的年轻人想做大了也得拜师学习,学成了以后或者单干,或者跟着师傅一起干。有些大了也会组成团队,分工负责,有点像公司。但整个行业是没有组织的,他也不像入殓师这个职业需要考证来获得资格,没有政府机构来认证你。大了比入殓师要做的工作其实更多,更复杂。但按现在的社会标准讲,大了很大程度上是处在灰色地带的一个群体。

界面文化:大了这个职业到现在有没有发生什么变化?

自然:说句实在话,现在也几乎没人愿意干了。老一辈人做这个行业和现在的人确是有本质上的不同。一个村里,死者家属半夜去敲门,就算是大雨天的,大了也是披上衣服就跟着去了,和大夫一样。我们说大夫救死扶伤,大了是救死扶死。敲门的家属也不会觉得我这个事情是打扰你了,我只能求救于你,死者为大。

现在的年轻人真没有心甘情愿去做大了的。可能只是把这个当成一种工作,每天有什么程序走什么程序,不会觉得有什么仪式感。但老一辈的大了,我看他们还和家属聊天,对逝者的家属有照顾和陪伴。年轻的大了不会,有时间就刷刷手机。按工作的范畴而论,安慰家属的确不一定是分内之事。我们现在伤心了可能去找心理咨询师。但老大了就不觉得自己在做的只是工作。

我仔细观察过,在死者处理上两辈人也有细微差别。比如一位老爷爷去世了,年轻的大了在操作程序和细致程度上也许和老大了差不多,都是把蒙脸布打开,让亲人在旁边开光,拿着棉花蘸上酒精,再开眼光等等。但六七十岁的那种老大了,他把蒙脸布打开之后还会对家属说话:“你看他去的是好地方,他的天庭这块是饱满的;你看他的手现在还有温度,在佛法上这说明他去的是一个极乐世界;你再看他的眼睛……”家属这个时候就在不断地被大了引导,其实也是一种安慰,用现在的话讲就是人文关怀。那我就觉得是不是现在相比以前会有一些更不讲究了。

现在大了这个行业也有一些不好的现象。当然也有特别好的大了,也有比较贪婪甚至滥竽充数,专门骗钱的。比如说烧纸的时候必须放花,因为这种纸花你能放一个也能放两个,那有些大了他就觉得你放的越多,我不就挣的越多吗?再比如说,给死者送路的时候,必须准备纸活儿,就是纸糊的各种用品,也贵得离谱,价钱从一千多到两三千不等。其实就是纸糊的,但家属也不能说不办。可能这种变化你也不能单单指责一个大了,真的是时代变了。

界面文化:随着时代的变化,大了这个行业以后可能会变得不那么重要了吗?

自然:就像我在书里写的,大了是白事的总指挥,只要白事还存在,大了也依然还在。传统的力量,民俗的力量其实是很大的。就是文革期间白事的习俗也没有改变。我父母那时候也参加过,就是前头会加一个“毛主席万岁”的标语。其它的该怎么办还怎么办。

当然现代人受的都是科学教育,别人问我会不会有些人觉得白事里很多地方都是迷信啊?的确会有。但白事不会消失,大了也不会消失。只是白事的形式可能会有变化。比如说我这本书里讲到的故事,前面也提到了,一对年轻夫妇给自己的孩子办白事,希望办成一个孩子生前录像和相片的展览。他们同样要找到大了,让大了帮忙去做他们家父母的工作。老人相对是更难接受这些变化的。

界面文化:白事中有没有什么习俗让你印象很深?

自然:比如白事里家属从火葬场回来要蒸一盆米饭。在这盆米饭里,每个亲属都要插上筷子,代表这个人从火葬场回来了。而且每个人插的筷子上都有记号。插完后每个家属又把筷子抽出来,筷子上粘了多少米粒,就代表了不同的意义,是逝者对亲人的祝福,米粒越多,亲人的未来就会越好。还有白事的结束仪式,大了会在门口放一张草席,一个火盆。进门时家属必须踩草席,迈火盆,表示整个白事都结束了。

…………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】