“我做留学生时、四处指挥演出时,人们问我最多的问题就是,一个中国人为什么要在西方搞西洋乐?”

意大利钢琴家、指挥家梅百器是中国最早的管弦乐队上海工部局管弦乐团的最领袖人物。1919年,他接受上海公共租界工部局的邀请,重新组建工部局乐队,并担任指挥,进而创下了所谓的“梅百器时代”。在他的带领下,乐队享有了“远东第一”美誉。“梅百器推动了西方音乐在上海乃至中国的传播,帮助了一代中国音乐人的成长。” 上海音乐学院副院长杨燕迪曾经这样说。

然而,“梅百器在中国音乐界很有名,在国外却没什么人知道,研究梅百器的资料有限,也深度不足。”日前在接受界面文化(公众号ID:Booksandfun)专访时,指挥家蔡金冬这样感叹。蔡金冬是斯坦福大学指挥教授,2000年,他曾经与妻子在《纽约时报》上合著文章《An Orchestra With a Political Accompaniment》,追溯近代上海西方古典音乐的发展,其中的重点便是指挥家梅百器和上海工部局交响乐队的“梅百器时代”。文章发表以后,梅百器当时已经年逾九十高龄的女儿与蔡金冬联系,她将家人收藏的梅百器的资料包括信件、照片、演出评论、乐谱等珍贵档案文献介绍给蔡金冬,在蔡金冬的牵线下,这些资料后来捐给他所在的斯坦福大学,并在图书馆成立了一个特殊收藏系列,成为之后蔡金冬在上海举办梅百器展览的基础。

此后,蔡金冬把在中国举办的梅百器展览“指挥大师梅百器与上海音乐文化——纪念梅百器逝世70周年特展”带回美国斯坦福大学。2016年10月,这场展览由斯坦福大学和上海音乐学院、上海交响乐团共同主办,三方合作展出梅百器生前的照片、信件和乐谱及相关资料,还原出海近代交响音乐史的“梅百器时代”。

以梅百器为代表的上海工部局交响乐团的发展历程,在蔡金冬看来,体现出上海是西洋乐在中国发展的摇篮,“北京因为军阀割据、政治问题,始终没有让西洋乐扎根,而上海1879年就成立了工部局交响乐团——这个开始为上海租界国外居民而设立的乐团,是中国的第一个交响乐团,也是后来的上海交响乐团前身。不仅如此,1927年上海还成立了中国第一个音乐学院。正是因为有了这样的交响乐团和音乐学院,从20世纪初到20世纪中,中国很多青年都到上海来学习西方古典音乐,也涌现出中国第一批有名的交响乐作曲家。1930年,在大光明戏院,梅百器指挥工部局乐队首演了黄自作品《怀旧》,并请出作曲家上台谢幕,那是乐队第一次演奏中国曲目,也是中国作曲家创作的第一部交响乐作品。 ”

从上世纪90年代起,蔡金冬就开始研究西方古典音乐在中国发展的历史。他出生于北京,第一次听到贝多芬是在“文革”中。那时他十几岁,像所有叛逆的青少年一样,喜欢偷偷和伙伴一起看“禁书”大仲马、小仲马,还接触到“禁乐”——在好友家,他们关上房门,低声细语,在一台老式手摇的唱片机里,放上一盘每分钟78转的胶木唱片。“怎么会有一种音乐,将不同声部的旋律混合?还如此和谐、如此有力?” 文革时,西方音乐是禁止在国内被演奏的,只是因为革命样板戏中仍有西方乐器演奏,仍然允许学习西方乐器。蔡金冬此时已经在学小提琴和钢琴,但对西方古典音乐不甚了解,只模糊地知道贝多芬是一个来自西方的作曲家。

这段他已经不记得名称的音乐鼓舞了他,文革结束后,蔡金冬在音乐学院学习作曲和指挥,他听到更多来自国外乐团的演出,柏林爱乐、卡拉扬都是这个时候开始接触,他也立下决心,“学西洋乐就要去学指挥,要学西洋乐就要去西方”。1985年,蔡金冬前往美国学习音乐,就读于新英格兰音乐学院和辛辛那提音乐学院。在最初的学习中,他想要急切地磨炼英语、熟知美国文化,同时,作为中国人研习西洋乐的身份困惑缠绕着他。

“我做留学生、学成后四处指挥演出、与观众互动时,人们问我最多的问题就是,一个中国人为什么要在西方搞西洋乐?”

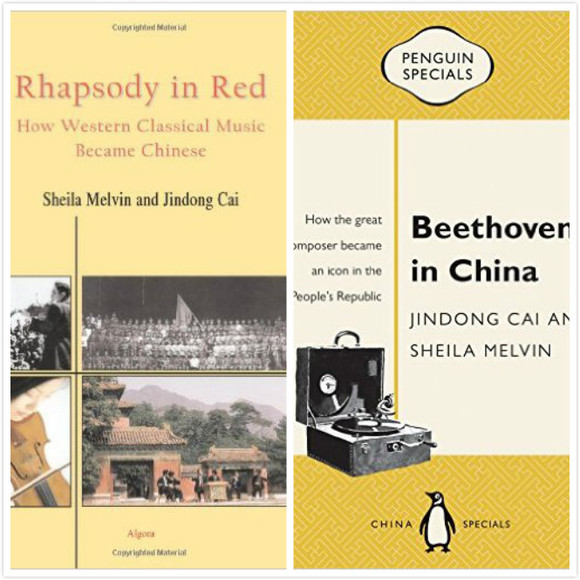

为什么要研习西洋乐呢?以研究西方音乐是怎么在中国发展的历史为题,他开始了对上海工部局交响乐队的最重要的指挥、意大利钢琴家梅百器的研究,并牵线促成了斯坦福图书馆的梅百器特别收藏系列。延续着西洋乐在中国发展的研究主题,2004年,他与妻子合著出版《红色狂想曲》,基本概括了西方古典音乐在中国的历程——从1601年利玛窦第一次将键盘乐带到中国,一直写到当代西洋乐是怎么在中国发展的,着重从战争、政治、宗教、社会等角度分析西洋乐在中国的发展。写作需要大量的资料,“需要坚持不懈、好运气和在图书馆、书店、甚至跳蚤市场之间反反复复的来回,冼星海的资料只能在北京的中央音乐学院书店找到,马思聪的资料要去广东的马思聪纪念馆,萧友梅的很多书都绝版了,我们要直接去上海的出版商那里找”。

而作为《红色狂想曲》的延伸,2016年蔡金冬和妻子合著在企鹅出版的《贝多芬在中国》再一次系统地介绍了贝多芬在中国的接受与发展过程。“没有一位音乐家可以像贝多芬一样在中国有如此影响力,人们之所以要推崇他,除了他伟大的音乐贡献,也与他的人生经历与抗争精神有关,贝多芬的一生要克服很多障碍,他要与疾病搏斗,还要纠缠于人际、社会的关系,但从来没有放弃过,这个形象让他成为中国近代国人知识分子的偶像,因为这个精神正好是当时中国社会最需要的。”

蔡金冬在研究中得知,其实早在20世纪初五四新文化运动时期,包括贝多芬在内的许多西洋音乐家都已经被介绍进入中国。1906年李叔同在近代中国第一本音乐杂志《音乐小杂志》发表了一篇文章介绍贝多芬,名为 ”比独芬传”,1907年鲁迅在日本留学时写作《科学史教篇》,提倡科学救国的同时,也提出需要认识西方的音乐大师“培得诃芬”。

“1922年,留学德国的萧友梅提议建立北大音乐传习所,教授西洋音乐理论及技术,还成立了15人的管弦乐队,演出了40多场音乐会,后传习所受军阀混战关闭。建国后,北京上海相继建设了管弦乐团,演奏过贝多芬。共和国建立十年之际,中国爱乐还为之庆祝演出贝多芬第十交响曲。”

深入研究西方音乐与中国的关系之后,蔡金冬逐渐体会到,与中国的音乐发展不同,西方音乐的根基已经渗透到哲学、社会之中,更像西方的重要的社会科学的分支,成为一种独立的语言,而不仅仅只是娱乐。

“中国音乐都从来没有无题之说,比如《春江花月夜》《二泉映月》,都是从属于文学的表达或者自然的描绘。不像贝多芬或是马勒,用音乐本身来传递他们对人生、宇宙的哲思。这当然和中西传统知识分子的发展路径不同也有关系,传统的中国文人,要会写诗、作画、写字、弹琴,还要是个政治家,而在西方,知识分子发展的线路更加清晰,画家就是画家,哲学家就是哲学家,音乐家就是音乐家。”

而如果音乐没有自己的语言,没有自己要表达的内容,演奏者可能会倾向炫技,听众也只会赞叹技巧而流于肤浅的娱乐。“我们听到贝多芬,要思考每个音的构成,贝多芬是怎么决定的,这就要求有严谨的逻辑思维,而不光是欣赏和娱乐。”

除了指挥乐队,还教授音乐和社会相关的讨论课,其中有一门课的题目是“指挥和领袖”,“斯坦福的宗旨是培养领袖,从指挥上也可以看出领袖有什么样的素质,比如要怎么分析作品,怎么跟别人交流,怎么传递自己的想法”。还有一门课讲授的是西方古典在中国社会和历史中的发展,在蔡金冬看来,西洋古典音乐在中国从来都不是只是音乐,“西洋乐进入中国,开始是传教士带来的,后来是商人,再后来是革命、抗战,音乐要为政治服务,中国的西洋古典音乐始终非常紧密地与社会联系。”

与他文革时偷偷听贝多芬、学习西洋乐、手抄乐谱的学习经历相比,蔡金冬觉得,现在中国琴童的学习环境要好太多,但名利、商业的诱惑也很多,最重要的还是搞清楚学音乐是为什么,“是为了出名,还是为了灵魂的需要?古典音乐会建立人的纪律性、培训思维, 音乐的发展不能停留在技巧上,而要与人文结合,只有抛弃表面的商业化和娱乐,才能更关注人的心灵成长。”

蔡金冬,是目前在美国最活跃的中国指挥家,自2004年起任美国斯坦福大学表演艺术教授及斯坦福交响乐团音乐总监。自2005年以来,他所创办并担任艺术总监的斯坦福泛亚音乐节,已成为美国最具影响的亚洲音乐表演艺术平台之一。2010年,美国加州政府议院授予他十大亚洲精英之一的称号。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】