正是从“观看”这一最简单、最本能的行为中,我们建立又不断调试着我们与世界的关系。

英国艺术评论家、小说家、诗人约翰·伯格(John Berger)于2017年1月2日在法国病逝,享年90岁。

他最广为人知的作品莫过于1972年为英国广播公司(BBC)制作的四集电视纪录片《观看之道》(Ways of Seeing)。这套纪录片被视作是对肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)的《文明》系列纪录片的回应,批判了《文明》所代表的西方文化和艺术传统。这部纪录片的内容被整理成文字,于同年出版,《观看之道》一书成为了很多人的艺术启蒙读物,也是很多大学艺术教育的入门教科书,被誉为“改变了西方一代人观赏艺术方式”的经典著作。

由英国企鹅出版社出版的《观看之道》的封面,是比利时著名超现实主义画家雷内·马格利特《梦境之钥》(The Keys of Dreams)系列油画中的一幅。画中的四个格子里,分别画着一个马头、一只钟表、一个带把手的罐子和一只手提箱。四幅图像下面分别有四段说明文字,它们排列的方式,好像是儿童识字用的单词卡片、然而令人费解的是,除了右下角的手提箱之外,其他三组图像和文字,并没有任何对应关系:马头下面写的是“一扇门”,钟表下面写的“一阵风”,罐子下面写的“一只鸟”。

马格利特另一幅著名超现实主义画作的题目,似乎可以用来解释这种“驴唇不对马嘴”的现象:“图像的叛逆”(The Treachery of Images)。在这幅画中,一个写实逼真的烟斗下面,赫然写着一行字,“这不是一只烟斗”。这行字像是一声尖锐的纠错,告诉看画的人,你以为你看到的是一只烟斗吗?你错了!

福柯对这幅作品产生了极大的兴趣,并为它专门写了一本书,就叫做《这不是一只烟斗》。福柯感兴趣的是这行字中所蕴含的一种困惑和不安,它指向着古希腊以来语言和图像之间的某种“自然先验”的关联在后现代的崩解。语言与它所指涉的世界的关系,随着结构主义语言学的诞生成为问题。也正是在这样的条件下,图像获得了某种优先于文字的可能性。

“观看先于言语”,这是约翰·伯格在《观看之道》里写下的第一句话。

在他看来,是观看确立了我们在所处世界中的地位,而言语只是用来解释这一世界,不能撼动我们在世界中的存在这一现实。换言之,先于语言、未曾被语言解释清楚的“观看”,在我们(观看者)与事物(被观看者)之间建立了一种更为本质的关系,而“观看”这一动作本身,就是不断去审度这一物我关系。当我们与其他观看者的目光相遇,我们就会接着意识到,我们也是他人观看的对象,是整个可见世界的一部分。

《观看之道》从一个富有哲学意味的角度开头,重新确立了“观看”对于人之存在的意义:正是从这一最简单、最本能的行为中,我们建立又不断调试着我们与世界的关系。

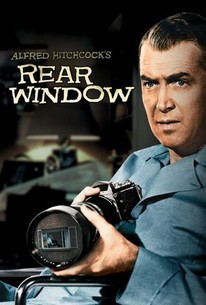

《观看之道》的第一部分脱胎于本雅明的《机械复制时代的艺术作品》,探讨了摄影术的发明对人类观看方式的改变。伯格认为,油画中的透视法时刻都在提醒观赏者,他是世界唯一的中心,万事万物都向他的眼睛聚拢,直至视线消失在无涯的天际。而照相机——尤其是摄影机——的发明,则证明了人类中心地位的虚妄,视觉经验受制于观看者所处的时空:映入眼帘的景象,会随着时间的流逝、空间的位移而发生变化。

这种新的观看方式立即反映在了绘画上,深刻地影响了印象派和立体派的风格。对于印象派而言,事物的自我展示并不是为了让人清晰地捕捉,相反,在不断的流动变化中,它成了难以捉摸的东西;而对于立体派而言,它描绘的对象不仅是事物本身,而且是事物周围环境中各种潜在景观的总和。

摄影术的发明,也使得对艺术作品的复制变得轻而易举。新技术不仅可以捕捉到肉眼无法看到的局部,可以任意选取角度,放大细节;还可以把原作的摹本带到原作无法到达的地方,使它可以随时随地被人欣赏。正如伯格所说,摄影术使得观赏者无须向绘画靠拢,绘画可以自己向观赏者靠拢。然而从另一个角度看,随着复制品的大量生产和传播,艺术作品的原真性(authenticity),或者本雅明所说的那种“灵光”(aura)也随之消逝,艺术的社会功能也发生了改变:它的政治属性取代了仪式属性,膜拜价值让位于展示价值。

在伯格看来,在复制技术为原作袪魅的同时,“物以稀为贵”的市场定律却在以另一种方式为原作赋值,它独一无二的存在在其交易价格中再度得到了肯定。用伯格的话说,这是一种“虚伪的虔诚”,而这种虚伪的虔诚,已经替代了失落的“灵光”,环绕在原作周围。

而今天,我们已经从机械复制时代进入了数字复制(digital reproduction)时代。法国哲学家、人类学家拉图尔就曾在《灵光的迁移》一文中指出,我们应该从“这是原作还是复制品”这一老问题中抽身出来,转而来关注“这是一个好的还是坏的复制品?”。在拉图尔看来,只要技术足够好,效果足够逼真,灵光就可以从原作中被移植到复制品中。也就是说,在数字复制时代,连灵光本身,也是可以复制的。

然而随着虚拟现实技术的普及,我们也正在面临“逼真”所带来的危机。博尔赫斯在短篇小说《论科学的精确性》中曾提到一个伟大的帝国,按照1:1的比例尺绘制了一张地图,覆盖了整个国土,随着帝国的对外扩张或者割让土地,这幅地图也相应地放大或缩小,并最终因帝国的灭亡而被毁。博尔赫斯的地图寓言揭示了一种危机的形式,即现实与现实的拟像之间的界限被模糊掉了,而鲍德里亚则从地图寓言联想到了更深刻的危机,即数字技术可以在不依赖现实的基础上,生成一个看起来同等真实的拟像。也就是说,今天的科技已经发展到了一个阶段,国土本身不再是地图存在的前提,寓言最终的结局是山河破碎而地图留存,这样一来,地图获得了彻底的、新生的原真性。

在关于女性和身体的第二部分开头,伯格对裸体(nakedness)和裸像(nudity)做了区分:裸体只是脱光衣服,而裸像则是一种艺术形式,而裸体想要成为裸像,必须首先成为观看的对象,裸体是自我的呈现,裸像则成为公开的展品。

伯格指出,在欧洲的绘画传统中,女性婀娜的身体(包括裸体)是男性欣赏的对象,目的是为了激起他的性欲,而同她自己的性欲毫不相干。因此画中的女性都拥有光洁的身体,腋毛是不被描画的,因为毛发涉及性能力与性激情。唯有削弱女性的欲望,才能使观赏者独占这种愉悦。

同时,创作静态裸像又是十分困难的。难处在于,在实际的性经验中,赤裸与其说是一种状态,不如说是一个过程。如果把这一过程中的一个瞬间孤立出来,会显得索然无味,甚至令人败兴。这是为什么富于感染力的裸像在传统绘画中如此少见的原因。鲁本斯为妻子海伦·福尔曼创作的半裸肖像是其中的一个例外。画中的海伦正在转身,裘皮大衣就要从肩头滑落,画面定格的瞬间很明显地向观赏者暗示,她的姿势即将发生改变,整个胴体即将展露无遗。这幅作品中包含了时间的历程,并非作为即刻的景观,而是一种完整的经验。

除此之外,创作任何一个裸体的性意象,还有一个关键因素,那就是要平淡自如,毫不掩饰却不能令人扫兴,正是这点区分了情人和偷窥狂。

在伯格看来,裸像代表了欧洲人文主义精神中个人主义的一面。如果没有高度自觉的个人主义,就不可能出现突破传统的、极端个人化的裸体肖像。但这其中仍然包含着一个难以消解的矛盾,它根植于作品背后的性别权力关系:一方是男性艺术家、赞助人和收藏家的个人主义,另一方则是被物化或者抽象化的女性。这一矛盾的结果是,裸像在美化了人的身体的同时,极度漠视着人,尤其是女性的真实身份。

伯格的观点被女性主义电影评论家劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)在1975年的文章《视觉愉悦与叙事电影》中概括为“男性凝视”。在穆尔维看来,电影中的女性形象受到三个方面的男性凝视:首先是掌镜者的凝视,由于影视行业的从业人员多为男性,因此电影多从男性视角的拍摄;其次是片中男性角色的凝视,女性角色往往是男性角色眼中情欲的对象;最后是观众的凝视,镜头语言也将观众置于男性视角来观影。

穆尔维从弗洛伊德的“窥阴癖”(Scopophile)概念出发,认为通过观看色情对象而获得的性愉悦分为两种情况:首先是偷窥,即从远处观察,并将自己的性幻想投射到对方身上;其次是自恋,即在被观看对象身上获得自我认同。而对于女性而言,想要从观影过程中获得愉悦,只能在男性角色身上寄托这种自我认同。正如伯格所说:“男人观看女人,女人则看着自己被观看。”

在第三部分中,伯格以油画为例,探讨了欧洲文化中财产与艺术的关系。直到十六世纪,油画才充分建立起自己的规范和自己的观看方法,而到了20世纪,这种观看方法就已经被立体派推翻了,几乎在同时,摄影取代了油画,成为视觉意象的主要载体。因此伯格说,传统油画的时代大约在1500年到1900年之间。

按照马克思主义的观点,任何时代的艺术,都是为了统治阶级的意识形态和利益服务的,而1500年至1900年间的欧洲艺术,则是为了新兴的资产本势力服务的,随着资本主义兴起的一种对待私有财产的态度,也在油画上找到了它的表达场所:收藏油画成为了一种新的占有形式,购买一幅画等于买回了画上所绘物的表象。正如结构主义人类学家列维-施特劳斯所说,“正是这种为收藏者、甚至观赏者的利益而占有物品的强烈欲望,构成了一种西方文明中艺术最突出的原始特点。”

尽管早期的艺术作品也被用来炫耀财富,但财富在当时是固定的社会秩序或神权秩序的象征。而油画炫耀的是一种新的财富——一种生机勃勃、由强大的购买力所认可的财富。这种对财富的炫耀体现在各个题材的画作中。在肖像画中,人物的面容变成了与服饰配合的面具;静物画用于凸显物主的财富和奢靡的生活方式;动物画不再描绘自然环境中的动物,而是通过家畜的血统和身价显示主人的社会地位;建筑画变成了房地产广告;而风俗画,这一最受新兴资产阶级喜爱的类型,则充当着他们的道德代言人:凡发达者必是诚实又刻苦的实干家,而无用之辈则活该一无所有。

风景画似乎是其中的例外,在现代生态学受到重视之前,人们并不将自然看作是资本主义活动的对象,而是把它当成经济活动、社会交往和个人生活所寄的舞台。因为大自然作为一个整体,一直是不容占有的。然而风景画中的一些构图方式和对人物神情的描绘,却透露了背后的玄机,画中的所谓“自然”,是有着严格的所有权限制的,私人占有土地是欣赏“未遭腐朽未被破坏之自然”的先决条件。

如果说,油画是用来歌颂私有财产的,它根源于“你拥有什么,你就是什么”的原则,那么彩色摄影技术的发展,轻而易举地就将油画的视觉语言转化为广告的陈词滥调。在伯格看来,我们所生活的时代显然是广告的时代,历史上从未有过任何一个时期,人类被如此密集的影像和视觉信息所包围。

广告不等于商品本身,也并非旨在颂扬商品本身,广告总是针对潜在的买主,为他塑造一个依靠购买商品就能获得的理想自我,并进一步为他构想这个理想自我能够吸引的别人的羡慕眼光。因此,广告关注的并非物品,而是人,尤其是人际关系,它许诺的也并非物质享受,而是一种精神上的快乐——被外界判定的快乐,被人羡慕的快乐。

伯格指出,广告所推销的商品和它所许诺的未来之间,显然存在着一道鸿沟,就好像消费者和他的理想自我之间也存在着一道鸿沟一样。而填补这道鸿沟的,不是行动,而是充满魅惑的白日梦。对于普通人而言,梦幻中的未来平衡了毫无意义的工时构成的、永无止境的现在。在幻想中,虚构的积极取代了眼前的消极,懈怠的劳动者变成了踊跃的消费者,工作的自我羡慕着消费的自我。

正因为此,伯格才认为,向民主推进而中途辍步的工业社会,是产生这种情绪的理想温床。在那里,追求个人幸福,作为一种普遍的权利得到了承认,然而现有的社会状况却使得个人在追求幸福的途中,经常感到无能为力,因此人们更迫切地需要这样的幻想来填补现实的空缺。除此之外,广告还将消费作为民主的替代品,人们对衣食住行的选择弥补了政治选择的匮乏。

除此之外,广告通常被认为与市场经济所许诺的自由息息相关:消费者选购的自由,企业竞争的自由,资本主义城市中的广告牌就是“自由世界”近在咫尺的标志。这显然是浅薄的谎言,广告不仅“温和地”压抑着消费者的自我,引导他们“自主地”追求一种规范性的理想生活模式;物质的丰盈、选择的多样也并没有消除不平等,差异化的消费反而制造了等级。就像鲍德里亚在《消费社会》中所说,“增长绝不会消除不公,因为贫困存在于对比之中。”

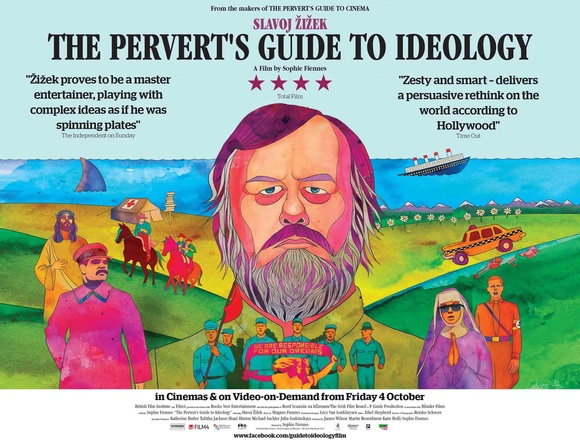

伯格对消费主义意识形态的批判,不禁让人联想到齐泽克在《变态者意识形态指南》(Pervert's Guide Ideology)中提到了“可乐难题”(the paradigm of coke):人渴的时候才会喝可乐,然而我们都知道,可乐会越喝越渴,于是我们就会一直喝一直渴,陷入无尽的循环。他以此来说明与伯格相似的观点,即在资本主义社会,欲望不是对一个物品的欲望,它是对欲望本身的欲望,进一步说,是对继续欲望的可能性的欲望。人与物的关系已不再是单纯的功能使用,我们是被生产-消费结构所制造出来的庞大的商品网络和虚伪的需求所裹挟着,一步步堕入欲望的渊薮,依靠它维系着生活的意义,同时卖身做它的奴隶。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】