虫子生活在地下、暗处或废弃的地方的特点,与很多边缘化人群的处境类似。

2023年10月3日,法国巴黎,害虫防治店“Hygiene Premium”里的臭虫图片 图片来源:视觉中国

第105期主持人 | 潘文捷

近期,臭虫占据了法国的新闻头条。法国政府担心巴黎的形象正在受损,旅游业可能会受到影响,尤其是臭虫可能引发人们对2024年奥运会期间健康和安全情况的质疑。在邻国英国,各大媒体也对此事轮番报道,人们担忧臭虫会跟随着法国旅行者的衣服和行李箱,大肆入侵英国的公共场所。

臭虫的叮咬虽然令人瘙痒,但不会持续很长时间,一般在一周之内会自行消失。而且,臭虫并不会传播疾病,所以很多对臭虫的恐慌其实并无必要。可是,这种生物依然令人厌恶不已。脆弱甚至加剧了人们的妄想——害虫防治网站badbugs.fr的创建者Nicolas Roux de Bézieux看到,人们源源不断地给救助机构打电话报告自家屋里有臭虫,但实际上其中有四分之三并不是。

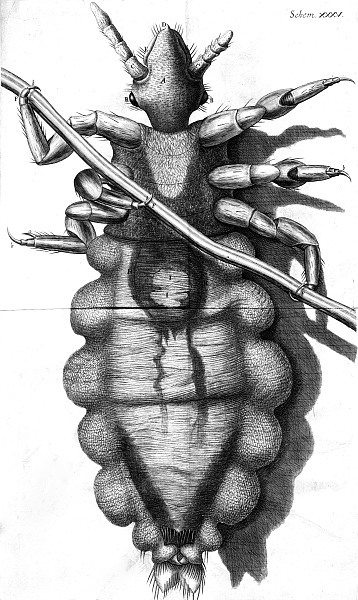

身体上和屋子里有无臭虫,不仅对健康很重要,而且变得具有道德意义。其实臭虫等“害虫”在地球上生存的历史远早于人类,但是,它们的身份却要被人类定义。从早期现代的欧洲开始,人们逐渐把“害虫”看成是下层阶级和外国人身上令人厌恶的特征。臭虫、跳蚤、虱子……这些动物不断地打破阶级壁垒,引发人们内心的恐惧,成为社会阶层的标志、污名化的标签。在《体无完肤:我们与害虫的战争,一部社会和文化史》一书中,美国俄勒冈州立大学历史学荣誉教授丽莎·T.萨拉索恩(Lisa T. Sarasohn)看到,“社会优势地位的标志之一是指定他者,自己比他者占有优势。当此人身上带有他者的身体标记——虱子或被其叮咬的痕迹时,一个新的、强有力的社会标识就会被人识破。”

董子琪:鲁迅有著名的《夏三虫》,讨论了夏天常见的三种虫类,跳蚤、苍蝇和蚊子。这三种里,他最不讨厌的是跳蚤,因为叮人不吵人,最憎恶的是蚊子,因为不光叮人还特别恼人。“跳蚤的来吮血,虽然可恶,而一声不响地就是一口,何等直截爽快。”这段议论前阵还被孙歌老师引用并称赞过。

但是,我怎么觉得鲁迅没怎么被跳蚤叮过(如果不养猫狗,在城市中生活是比较难被叮到吧,鲁迅又那么讨厌猫),要不然就对跳蚤不过敏,因为跳蚤叮咬真的奇痒难耐,炉甘石洗剂涂上去也不能缓解,根本不是“爽快的”。与蚊子对比而得出的“爽快”品质,是否出于一种比赋的想象而非真实的生活经验呢?就像许多虫类都被赋予不同的品质一样。当然是可以这么比方的,但真正接触过这类虫子的人难免会觉得“失实”。

人变成虫会引发原始恐慌吗?“虫豸”在阿Q看来都是最低等的,自称“虫豸”会令他闷闷不乐;《变形记》中格里高利变成甲虫,让家人陷入恐惧;科幻电影《第九区》里染上传染病的人都会变成“大龙虾”——外星人,令人避之不及(小龙虾也经常被说成阴暗潮湿的虫子,是污染河道的外来物种);《变蝇人》就更过分了,通过科学实验,人竟然堕落成半人半蝇的东西。这种种的人到虫的变异伴随着丧失,尊严的丧失、能力的剥夺以及作为身份的消灭,但好像还是潜藏着一种优胜劣汰的思路,因为“劣”所以被淘汰成了虫豸。

在翻看《饮食中的朝鲜历史》一书时,我也看到了一段有趣的关于虱子与食物的描述。传说贞洞地区有许多贫困家庭聚集,而穷人家中经常有壁虱出没,所以这里叫做“壁虱沟”,这些人卖的煎饼因为长得像扁平状的壁虱,被叫做“壁虱煎饼”。穷与虱子有关,这来自于生活常识,也有心理想象的成分。周星驰的电影喜欢用“小强”(蟑螂)开玩笑,也是深谙这种昆虫与窘迫的关系。

徐鲁青:虫子常隐喻底层,“寄生虫”在许多文化里是用来指责穷人的喻体,背后或许是暗示底层人要依赖社会或政府的支持来满足需求。虫子生活在地下、暗处或废弃的地方的特点,与很多边缘化人群的处境也类似,比如十几年前的新闻报道中经常出现的“蚁族”一词,用来概括“大学毕业生低收入聚居群体”——“这个群体和蚂蚁有许多相类似的特点:高智、弱小、群居。”实际上,人们或许很难从蚂蚁联想到“高智”,或许更多想到的是,蚁族和蚂蚁一样,生活在狭窄的群租房或潮湿的地下室里。上世纪60年代的一些西方记者会把中国人比作“蓝蚂蚁”,蓝指的是无论在哪里人们都穿着蓝布衣服,蚂蚁又是顺从、机械、服从集体的代表,与其说像异族生物,不如说更像是去生命的机器零件。

林子人:《变形记》中变成甲虫的格里高利让家人恐惧和厌恶,还有一层原因是他从家庭的经济顶梁柱变成了“无用之虫”。卡夫卡可能早在20世纪初就预见了资本主义社会终将把人分为有用的劳动力和无用的非劳动力。整个20世纪,特别是在新自由主义从70年代末开始逐渐席卷全球后,人们把产生经济价值的劳动奉若神明,贬低所有没有经济价值的劳动(比如照料和育儿)。这或许是“变成甲虫”的经济隐喻。

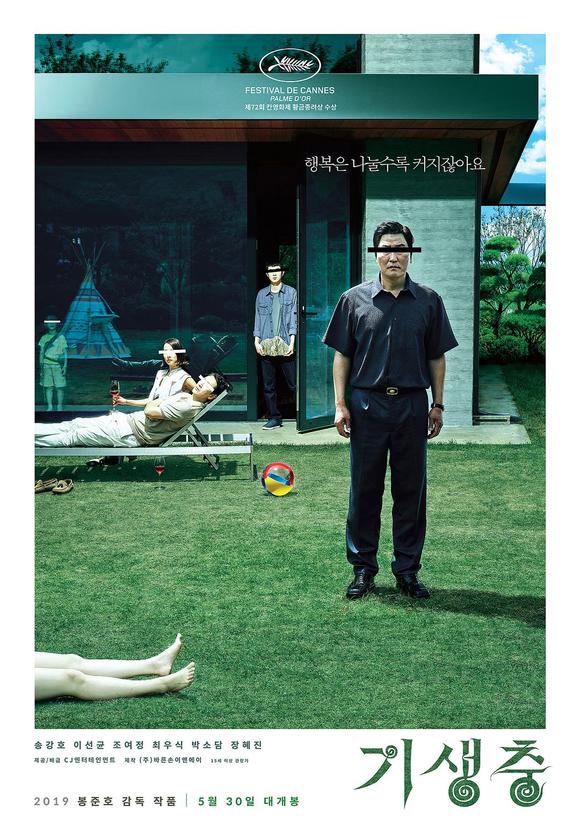

如果说虫子有经济地位和阶级的意涵,那么这个意象也可以反过来成为弱势群体自我赋权的符号,批判崇尚适者生存、鄙视弱者的社会。“小强”(蟑螂)最初是周星驰电影里的梗,但它一度成为一个网络流行语,用来形容那些具有百折不挠意志的普通人;流行歌曲《追梦的蚂蚁》里唱道:“我一直在寻找不停奔跑/跨过山间和海的问号/穿越苦涩只为和你拥抱/微笑煎熬到最后的美好/那是不是你/追梦的蚂蚁”;《朝不保夕的人》作者盖伊·斯坦丁在新版序言中提及了于2020年获得最佳影片奖等四项奥斯卡奖的韩国电影《寄生虫》,称这部电影反映了“一场精英阶级和朝不保夕者之间的对决,是全球阶级结构僵化的缩影”。

潘文捷:哪怕我们向虫子发动各种战争,处于“弱者”一方的虫子还是无法被彻底征服,这是对人类自大的一种嘲讽,也显示出“弱者”一方的力量。《水浒传》中的“鼓上蚤”时迁,以偷盗为业。但在水浒的语境里,这种偷盗并不是被抨击的,反而有劫富济贫的意味,“蚤”令贪官污吏头疼不已,因此并非贬义。萨拉索恩在《体无完肤》中引用了一则南北战争中的故事,奴隶男孩当着女主人的面透露,婴儿一直在哭闹,因为“掉蚤(跳蚤),掉蚤,太太!掉蚤叮了可怜的孩子”,于是,“一阵阵响亮的笑声”爆发了出来。你很难判断,客人是在嘲笑跳蚤、奴隶,还是这位尴尬的女士。如果男孩是在用跳蚤嘲弄主人的话,那么这又一次证明了弱者对强者的力量。

徐鲁青:有些作品会反抗我们对于虫子的一贯理解,我很喜欢的日本歌手户川纯在歌里经常提到虫子,她在《蛹化之女》里大唱“我是虫之女”,她认为人和虫子没有什么区别,在采访里,她曾谈到成人和小孩对昆虫的反应是不同的,成人更倾向于看到小孩被蚂蚁吸引,而不是扭动的虫子,但实际上小孩并不能感受到太大区别。她希望自己对世界的态度是像小孩一般不加判断,充满热烈的好奇。“现在我知道为什么我被寄生虫和蠕虫如此强烈地吸引了。这是一种生命连续性的感觉。我觉得人类和这些生物之间存在着基本的连续性。我甚至可以将这种感觉称为‘爱’。”

尹清露:虫子的可怖之处,大概在于它们难以理喻且无法交流吧。所以虫子总是出现在恐怖片或科幻片中,比如《异形》和子琪提到的《变蝇人》,正是由于女主角对半人半蝇的科学家不离不弃、克服了对异类的恐惧,这一桥段才显得特别感人。《驱魔人》里的小女孩身体扭转四肢狂奔下楼的猎奇模样,也让人想起蜘蛛一类的昆虫。

最近让我印象深刻的类虫生物是藤本树的漫画《链锯人》中的恶魔们。恶魔是由人内心对某物的恐惧幻化出来的,恐惧越深,其样貌也越为可怖。鲨鱼恶魔就不太吓人,形象是穿着沙滩裤的鲨鱼男孩;而暗之恶魔象征着对黑暗的恐惧,它也是实力最强的恶魔,长着一竖排的骷髅头,两边是虫子触手般的长臂,会出其不意地将人砍杀。

除了作为角色本身,虫子也能烘托不详和令人作呕的气氛。记得之前看恐怖片《格蕾丝》,片中刚出生的婴儿格蕾丝身上总是落着苍蝇,以此来揭示婴儿的可怕——她是一个喜食人血的怪物。更普遍的大概是蛆虫,残雪的书就用蠕动的蛞蝓和蛆虫来表达人遭受的恶意;在电影《珀尔》中,珀尔的妯娌登门拜访她时在门口发现了布满蛆虫的猪头肉,这一镜头出现后不久,妯娌就被珀尔残忍地杀死了。

说到密密麻麻的蛆虫与巨大怪兽的不同,前者的恶意是由内而外渗出的,某种程度上更为可怕。韩炳哲曾经引用鲍德里亚的敌对关系谱系学提出,第一阶段的敌人是狼的形象,人们通过防御工程和城墙就能阻挡;第二阶段的敌人是老鼠,人们通过卫生措施将其清除;第三阶段和第四阶段,敌人逐渐变成甲虫和病毒,“它事实上活动于第四维空间中。人们很难对抗病毒,因为它们位于系统的中心。”由于他者越来越难以辨认,所以才要更加努力地辨认他者,巴黎臭虫引发的广泛担忧也是这样。不过,用人类学家玛丽·道格拉斯的话来说,污秽只是被放错了地方的有用之物,臭虫侵入人类的生活世界,所以被视为害虫,可是对于地球来说,或许人类才是最大的害虫吧。

林子人:说回到巴黎臭虫事件,一些巴黎人的反应过度其实也透露出当代人对清洁和无菌环境的痴迷。虫子的存在会打破我们对理想的、卫生的居住空间的想象,需要我们不遗余力地把它们清除出去。我虽然没遭遇过臭虫,但家中出现蚊子和蟑螂总是会让我心烦意乱(谢天谢地我也没见过传说中的会飞的蟑螂……)。有些时候我们的卫生需求也有可能是被商业力量创造出来的。比如一个知名家电品牌推出的最新型号无线吸尘器能“通过光学探测让隐藏的微尘显形”。天哪,我们真的想看到微尘吗?